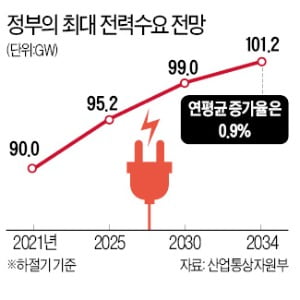

9차 계획 수립에 참여한 원자력계 전문가는 “정부가 탈원전·탈석탄과 재생에너지 확대 정책을 밀어붙이기 위해 전력 수요를 일부러 낮춰 잡았다”고 문제를 제기했다. 에너지의 전기화, 디지털 혁명으로 인한 전력 소비 증가 등의 요인이 전력 수요 예측에 반영되지 않았다는 점에서다. 한 에너지 전문가는 “잘못된 수요 예측은 에너지 수급 계획 전반에 문제를 야기할 것”이라고 설명했다.

이 같은 우려는 곧바로 현실이 됐다. 9차 계획이 수립된 지 2주도 안 된 지난 1월 11일 한파가 몰아치자 최대 전력 수요가 예측치를 뛰어넘었다. 공급 예비율은 10% 아래로 떨어졌다. 7월 27일에는 전력 수요가 96.4GW까지 치솟았다. 이는 정부가 2026년에 도달할 것으로 예상한 최대 전력 수요에 해당된다. 9차 전력수급계획의 전력 수요 전망이 “한치 앞을 못 내다본 것”이라는 비판이 나오는 이유다. 에너지업계 한 관계자는 “에너지의 소비구조가 바뀌면서 전기 사용량은 현재 정부 예측보다 훨씬 더 가파르게 증가할 것”이라며 “지금이라도 4차 산업혁명 등을 감안한 정확한 전력 수요 예측이 절실하다”고 지적했다.

이지훈/정의진 기자 lizi@hankyung.com

![[기고] '탈원전·강성노조·부동산 문제' 대선에서 결판내야](https://img.hankyung.com/photo/202107/01.25868777.3.jpg)