코로나 기간엔 대출 연체해도

전액 상환하면 '이력 공유' 안해

신용평가 때 불이익 방지

"금융사 간 정보공유 못하면

신용리스크 체계 흔들릴 수도"

“다 갚으면 연체이력 없애준다”

이번 신용 사면은 지난달 20일 문재인 대통령이 “빚 상환 도중 연체가 생긴 개인을 위한 신용 회복 방안을 마련하라”고 지시한 데 따른 조치다. 은행연합회와 여신금융협회 등 금융협회들과 신용정보원, 민간 신용평가사들은 12일 업무협약을 맺고 신용 사면의 적용 조건에 대한 구체안을 발표할 예정이다.

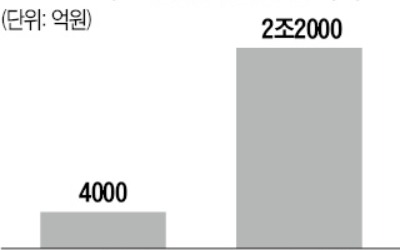

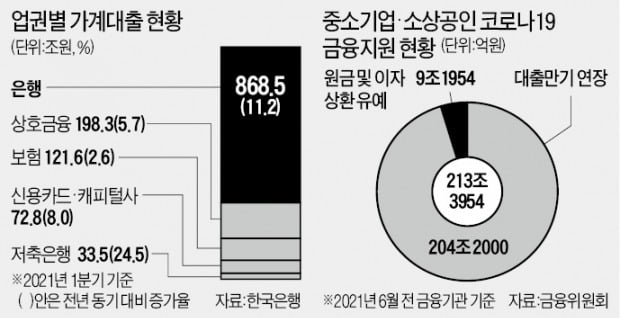

일반적으로 개인 채무자가 1개월 이상 원리금을 상환하지 못하면 금융사는 금융협회, 신용정보원을 통해 다른 금융사에 이 사실을 공유한다. 대출을 갚지 못하는 사람이 ‘다중 채무자’가 되는 걸 최대한 막으려는 취지다. 개인이 대출을 갚아도 수개월간 연체이력이 유지돼 각 금융사의 신용평가에 활용되고, 상당 기간 이자율과 대출 한도 등에서 불이익을 받게 된다. 연체이력을 공유하지 않는 이번 조치가 시행되면 코로나19 연체자들이 성실하게 돈을 갚도록 유도할 수 있고, 재기를 지원할 수 있을 것으로 기대된다는 게 정부의 설명이다.

“금융 시스템 흔들 것” 반발

이런 신용 사면에 대한 금융사들의 반응은 엇갈린다. 한 금융사 고위임원은 “금융사들 실적이 나쁘지 않은 만큼 구제 대상의 한도를 제한하고, 코로나 이후 연체가 처음으로 발생한 사람에게만 구제 조치를 해준다면 금융사의 부담이 크진 않을 것”이라고 예상했다.정부 취지에 공감한다는 반응이 있는 반면 “신용 리스크 체계를 흔들 것”이라는 우려도 적지 않다. 한 은행 관계자는 “금융사끼리 연체 정보를 공유하지 않으면 모럴해저드를 불러오고 다중채무자가 발생할 수 있다”고 지적했다. 금융사가 차주의 연체이력을 보지 못한다면 실제 존재하는 리스크를 금융사가 고스란히 떠안을 수밖에 없게 된다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “리스크 관리의 신뢰성이 흔들리면 금융사는 어떤 식으로든 다른 정보로 대출을 제한하고 피해는 다른 서민들이 보게 될 것”이라고 말했다.

신용사면 조치를 왜 지금 내놓느냐는 지적도 나온다. 코로나 상황이 끝나지 않은 상황에서 대선 국면이 무르익는 가운데 포퓰리즘적 금융정책이 속속 나오고 있기 때문이다. 한 은행의 고위임원은 “이번 조치가 문 대통령의 서민 금융지원 발언 이후 일사천리로 진행된 면이 적지 않다”며 “금융사가 이익을 많이 냈으니 고통을 분담하라는 모양새인 점도 문제”라고 말했다.

정소람/빈난새/박진우 기자 ram@hankyung.com