은행이 실명계좌 발급 안해주는데…코인거래소 "신고도 못할 판"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

블록체인협회 성명서 발표

신고 마감 한 달 남았는데

'실명계좌 협의' 하려해도

책임 떠안는 은행서 소극적

신고 마감 한 달 남았는데

'실명계좌 협의' 하려해도

책임 떠안는 은행서 소극적

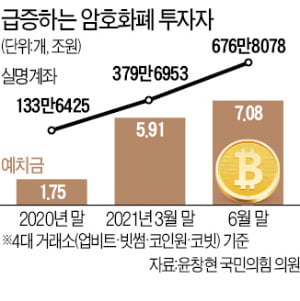

암호화폐거래소를 회원사로 둔 한국블록체인협회가 지난 20일 ‘거래소 신고 정상화를 위한 대책 마련 촉구 성명서’를 냈다. 협회는 “신고 기한(9월 24일)이 임박했음에도 대다수 거래소가 은행으로부터 실명계좌를 발급받지 못해 존폐 위기에 처했다”고 호소했다. 줄폐업이 현실화하면 660만 명에 이르는 코인 투자자가 피해를 보고, 수천 명의 업계 종사자가 일자리를 잃을 수 있다고도 했다. 무법지대였던 암호화폐거래소에 어느 정도 옥석 가리기가 필요하다는 데는 업계도 동의하고 있다. 협회가 이의를 제기한 대목은 구조조정의 ‘방식’이다.

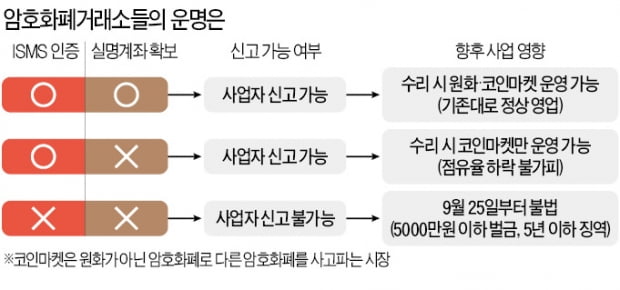

“은행이 안 만나주면 답이 없다”

거래소들은 특정금융정보법에 따라 다음달 24일까지 가상자산사업자로 신고해야 한다. 한국인터넷진흥원에서 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 받고, 이용자 실명이 확인된 계좌를 발급해줄 은행을 구해오는 것이 핵심 요건이다. 정부는 은행이 거래소의 자금세탁 방지 역량, 내부통제 체계 등 광범위한 영역에 대해 ‘1차 검증’을 맡도록 했다. 은행 문턱을 넘지 못하면 당국에는 가볼 수도 없는 구조다.

협회는 성명에서 ‘공정한 기회’와 ‘투명한 절차’를 요구했다. A거래소 대표는 “협의에 응하겠다는 은행이 없는데 어디서 평가를 받아오란 말이냐”고 했다. 대형 시중은행은 포기했고, 일부 지방은행에 실낱 같은 희망을 걸고 있지만 최악의 상황을 각오하고 있다고 했다.

‘특정 업체 독과점’ 문제 제기도

거래소 중에는 오래전 은행과 제휴해 실명계좌를 확보한 곳이 있다. ‘4대 거래소’로 불리는 업비트 빗썸 코인원 코빗이다. 하지만 이른바 ‘박상기의 난’으로 대표되는 암호화폐 강경 규제가 시작된 2018년 이후 창업한 거래소는 실명계좌 확보 자체가 불가능했다. 후발주자들이 ‘기울어진 운동장’을 언급하며 더 거세게 반발하는 이유다. B거래소 대표는 “4대 거래소는 정부가 인위적으로 만든 체제”라며 “특정금융정보법을 계기로 극소수의 독과점이 굳어지면 수수료·서비스 경쟁은 사라질 것”이라고 주장했다.업비트가 20일 유일하게 신고서를 제출하자 후발주자들은 더 초조해졌다. 업비트는 시장 점유율이 80%를 넘는 1위 사업자로, 카카오가 20% 안팎의 지분을 직간접적으로 들고 있다. 도규상 금융위 부위원장은 “대부분의 거래자가 이용하는 거래소는 신고가 수리될 것으로 예상한다”고 했다.

4대 거래소라고 다 안심하는 것도 아니다. 빗썸 코인원은 농협은행의 재평가를 받고 있는데, 코인 입출금을 당분간 중단하라는 요청을 받았다. 은행은 자금세탁 사고 방지를 이유로 들었지만 암호화폐거래소의 통상적 기능을 막는 것이어서 거래소들이 곤혹스러워하고 있다.

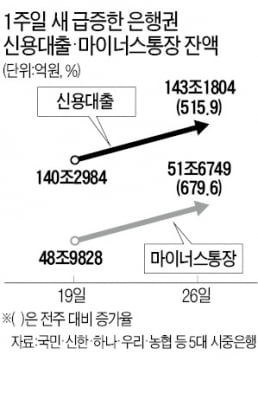

암호화폐 엮이면 벤처기업도 못 돼

야당은 신고 기한을 6개월 늦추는 등의 특정금융정보법 개정안을 발의했다. 더불어민주당과 은행권은 유예기간 부여에 난색을 표하고 있다. 중소 거래소 사이에선 “끝내 신고에 실패하면 특금법에 대해 공동 헌법소원을 내겠다”는 얘기도 나온다.암호화폐업계에서는 “블록체인 기술력을 쌓고 원칙을 지키며 건실하게 운영하는 스타트업도 많은데, 이런 곳까지 기회를 원천 봉쇄당하고 있다”는 목소리가 높다. 일부 불량 사업자로 인해 생긴 부정적 인식에 전체가 피해를 본다는 것이다. 중소벤처기업부는 2018년 빗썸 코빗 고팍스 등 주요 암호화폐거래소에 부여한 벤처기업 인증을 취소했다.

C거래소 대표는 “정부와 금융회사들이 ‘핀테크 지원’ 성과를 홍보하는 행사에는 블록체인업계의 청년 창업자를 줄줄이 불러놓고 막상 사업을 본격화하면 규제 완화도, 자금 지원도 외면했다”고 꼬집었다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)