지난달 국회에서는 34조9000억원 규모의 올해 2차 추가경정예산안이 통과됐다. 88%의 국민에게 1인당 25만원씩 지급하는 재난지원금 11조원과 7000억원의 신용카드 캐시백 등이 포함됐다. 정부와 여당은 내년에도 확장 재정 기조를 유지한다는 계획이다. 본예산 기준으로 올해보다 9% 가까이 늘어난 604조원대의 예산을 집행할 예정이다. 여기에는 민간의 소비 확대를 유도해 경제를 조기에 정상화시키겠다는 포석이 깔려 있다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 올 6월 2차 추경안을 내놓으며 “내수는 국내총생산의 절반을 차지하고 일자리 창출력도 높아 경기 회복 속도를 높이는 핵심 키”라고 강조했다.

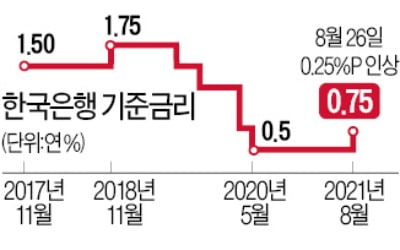

하지만 한은의 금리 인상 조치로 이 같은 정부 정책의 효과가 떨어질 수밖에 없다. 적지 않은 민간 자금이 이자 상환 등으로 시장에 풀리지 않을 수 있기 때문이다. 추가 금리 인상 가능성까지 예고되면서 재난지원금 수급자들이 해당 금액만큼을 저축해 미래에 대비할 가능성도 있다. 정부 관계자는 “거시경제 전반으로 봤을 때 기준금리를 올리기에 이른 감이 있다”며 “청와대와 기재부가 집값 잡기의 일환으로 금리 인상을 거론하자 한은이 얼른 금리를 올린 느낌”이라고 말했다.

한은의 물가 안정 노력도 정부의 확장 재정정책으로 반감될 수 있다. 정부는 특히 4분기에 7000억원의 카드 캐시백을 통해 7조원의 소비 진작 효과를 기대하고 있다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

![[김현석의 월스트리트나우] 테이퍼링은 당연한 것…봐야할 건 금리 인상](https://img.hankyung.com/photo/202108/01.27325769.3.jpg)

![[한경 오늘의 운세] 2025년 1월 30일 오늘의 띠별 운세](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.37643756.3.jpg)