(2) 임금은 5개월새 2.8% 올라

(3) 장기 실업자가 전체의 40%

(4) 일자리 증가폭도 '오락가락'

구인·구직 '미스매치' 심각

식당·호텔은 뽑고 건설은 안뽑고

구직자 상당수는 실업급여로 연명

코로나 길어지며 조기 은퇴 속출

최근 미국에서 한꺼번에 벌어지고 있는 현상이다. 이런 일들이 발생한 이유는 뭘까. 수수께끼 같은 문제의 원인을 찾기 위해 워싱턴포스트(WP)는 4일(현지시간) 미국의 고용시장 현황을 집중 분석했다.

대공황 때와는 다른 새로운 현상

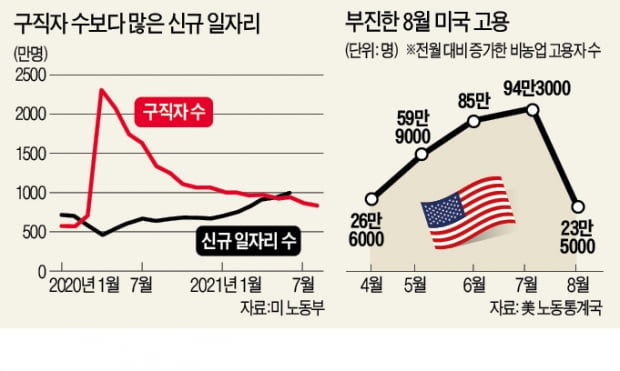

WP는 “언뜻 보면 미국 고용시장은 호황기에 있는 것처럼 보인다”고 했다. 고용주들은 더 많은 직원을 채용하기 위해 임금을 올리고 있고 소비자들은 웃돈을 주고서라도 물건을 사려 한다는 점에선 전형적인 경기 상승 국면에 있다는 것이다. 실제 미국 근로자의 평균 임금은 최근 5개월 새 2.8% 뛰었다. 1981년 이후 가장 큰 상승폭이다.하지만 속을 들여다보면 그렇지 않다는 게 WP의 진단이다. 신문은 “미국 경제 회복의 중심에 미스터리가 자리하고 있다”며 과거에 없던 현상을 열거했다. 첫째는 구직자와 구인자 간 불일치다. 구체적으로 미국에서 사람을 찾으려는 신규 일자리 수는 1000만 개인데 일자리를 구하려는 실업자가 최소 840만 명에 이른다. WP는 “모든 업종에서 실업자 수가 신규 일자리를 초과했던 대공황 때와는 완전히 다르다”고 평가했다.

둘째는 일자리 창출 증가폭이 왔다 갔다 한다는 점이다. 미국 노동부가 지난 3일 발표한 미국의 8월 비농업 고용자 수는 전달보다 23만5000명 늘어나는 데 그쳤다. 시장 전망치(72만 명)를 크게 밑돌았고, 7월(94만3000명) 대비 75%나 감소했다. 4월(26만6000명)에 이어 또다시 ‘고용 쇼크’가 일어난 셈이다.

셋째는 장기 실업자가 급증하고 있다는 것이다. 6개월 이상 실직 상태에 있는 사람이 320만 명으로 전체 실업자(800만명)의 40%를 차지했다.

일자리 재편의 성공 여부가 관건

WP는 부익부 빈익빈이 심해졌다고 지적했다. 코로나19 이후 업종별 계층별 연령별 지역별 실업률 격차가 확 벌어졌다는 설명이다. 6월 말 기준 호텔과 식당 같은 접객업 분야의 신규 일자리는 실업자보다 200만 개 많다. 반면 같은 기간 건설과 정보기술(IT) 분야에선 385만 개, 10만 개씩 일자리가 모자랐다.연령별로 보면 고령층 실업률이 높았다. 코로나19로 실직한 뒤 다시 일자리를 얻지 못해 어쩔 수 없이 조기 은퇴를 선언한 고령자가 많다고 WP는 전했다. 또 아이다호주, 유타주처럼 인구밀도가 낮거나 대인 접촉이 적은 지역의 실업률은 팬데믹(전염병 대유행) 전보다 낮았다. 반면 네바다주, 알래스카주처럼 관광산업이 발전한 곳이거나 샌프란시스코, 워싱턴DC 등 도시 지역의 실업률은 여전히 코로나19 이전보다 높다.

WP는 고용 시장 내 4대 미스터리의 핵심 원인을 ‘구인와 구직자 간 미스매치’로 봤다. WP는 “경제 재개 이후 대면 서비스, 보건교육 업종 등에서 구인 공고를 내지만 많은 구직자는 실업급여로 연명하면서 저임금 대면 일자리를 외면하고 있다”고 전했다. 또 팬데믹 이후 경력 단절자가 많아 대부분 업종에선 일정 경력 이상의 전문인력을 구하지 못하고 있다고 했다.

WP는 거대한 일자리 재편이 고용시장을 꼬이게 했다고 분석했다. 대면 업종 종사자들이 팬데믹 이후 비대면 일자리로 전환하는 과정에서 생기는 현상이라고 진단했다. WP는 “비대면 산업으로 이동하는 과정에서 많은 근로자가 뒤처지지 않아야 고용시장의 재편이 순조롭게 이뤄질 수 있다”고 전망했다.

워싱턴=정인설 특파원 surisuri@hankyung.com