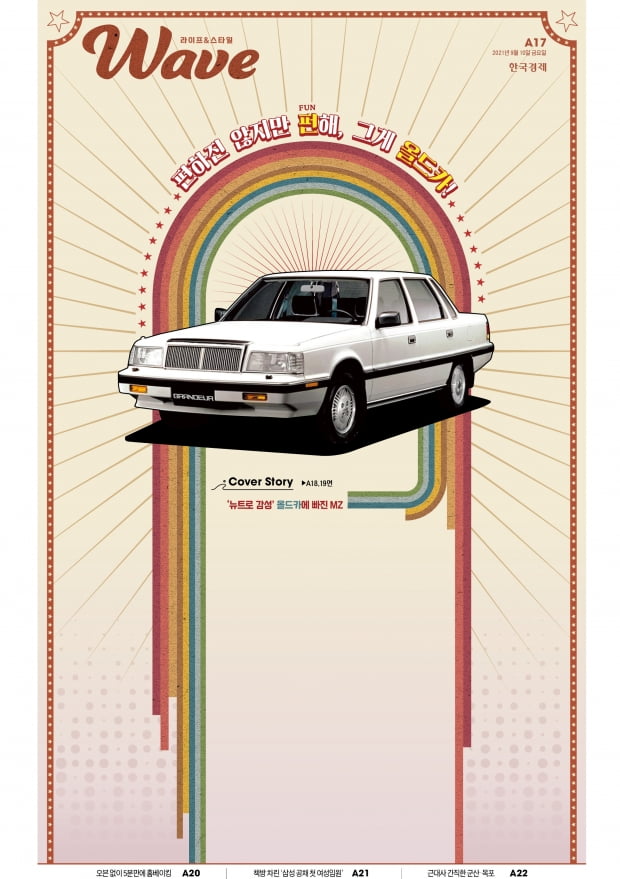

편하진 않지만 FUN해, 그게 올드카!

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

Cover Story

'뉴트로 감성' 올드카에 빠진 MZ

'뉴트로 감성' 올드카에 빠진 MZ

‘#올드카’를 SNS 인스타그램에서 검색하면 나오는 게시물 개수다. 요즘 말로 ‘힙쟁이’, 트렌드에 밝은 사람은 다 모였다. 타투이스트부터 래퍼까지 자기가 몰고 있는 연식 30년 이상된 올드카를 자랑한다.

서울 강남 도산대로에 가면 수십억원대 슈퍼카도 흔히 볼 수 있는 한국이다. 어지간한 자동차로는 차별화가 힘들다. 돈이 있어도 구하기 힘든 올드카가 MZ세대(1980~2000년생)의 취향을 저격했다.

1995년생 취업준비생 장우진 씨는 1990년식 검은색 1세대 그랜저, 일명 ‘각 그랜저’를 운전하고 있다. 법무사로 근무하다 퇴임한 할아버지의 차고에 2년간 세워져 있던 차를 최근 물려받았다. 장씨는 “할아버지와 같이 놀러 다녔던 옛날을 추억할 수도 있고 주변 사람의 관심도 받을 수 있어서 좋다”고 말했다.

MZ세대에게는 차를 타고 다니며 느끼는 ‘승차감’보다 차에서 내릴 때 주변에서 오는 시선인 ‘하차감’이 중요하다. 밖에서 운전자를 볼 수 있도록 틴팅도 하지 않는다. 투명한 창문을 ‘어항간지’라고 부른다. 완벽하게 복원된 실내를 사람들이 볼 수 있게 자랑한다. 오래된 차인 만큼 운전이 편하진 않다. 한여름 폭염에 에어컨은 말썽을 부리기 일쑤다. 그럴 땐 ‘돌돌이’를 돌려 창문을 수동으로 내린다. 최신 차량의 필수 옵션인 차선이탈방지 같은 편의사항은 꿈도 못 꾼다. 그래도 문을 열고 내리는 순간 쏟아지는 관심에 차에 대한 애정이 솟는다.

디자인을 전공한 1993년생 회사원 신준섭 씨는 1996년식 빨간색 ‘엘란’을 3년째 몰고 있다. 엘란은 기아가 1997년 외환위기를 맞기 직전 1000여 대만 생산한 2인승 오픈카다. 신씨는 “길에서 흔히 볼 수 없는 희귀한 차라는 점에 매력을 느껴서 올드카를 좋아하게 됐다”며 “지금도 길을 가다 보면 어디에서 나온 차냐고 물어보는 분이 많다”고 했다.

올드카를 운전하는 MZ세대는 실용성도 추구한다. 1999년식 흰색 ‘티코’를 몰고 있는 1994년생 하지환 씨가 대표적이다. 하씨는 “인천 중고차 수출입업자가 타던 차를 100만원에 가져왔다”며 “‘기름 냄새만 맡으면 가는 차’라는 별명답게 연비도 좋다”고 말했다. 어린 시절 동경하던 차를 성인이 돼 직접 운행한다는 것은 이들에게 또 다른 재미로 다가온다. 신씨는 “1990년대 한국의 젊음을 상징하던 차를 몰다 보니 지인들이 SNS를 통해 자기에게 팔라며 연락도 많이 한다”고 했다. 그는 또래에서 쓰는 흔한 표현처럼 엘란을 ‘관짝’으로 쓰겠다며 죽을 때까지 소장하겠다는 뜻을 밝혔다. 한국의 올드카 문화에 대해 장씨는 “차를 친구처럼 오랜 시간 돌보며 타는 문화가 자리잡았으면 좋겠다”며 아쉬워했다.

김진원 기자 jin1@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)