중대재해법 시행령 일부 손 봤지만…경영계 "여전히 모호"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

법 시행령안, 국무회의서 심의·의결

안전보건 관리체계 구축의무 구체화했지만

전문가들은 "여전히 모호하고 불명확"

안전보건 관리체계 구축의무 구체화했지만

전문가들은 "여전히 모호하고 불명확"

정부는 28일 국무회의에서 중대재해처벌법 시행령안을 심의·의결했다. 내년 1월 27일 법 시행을 앞두고 사실상 의견 수렴을 끝낸 확정안이다.

먼저 직업성 질병에서 일부 불명확한 부분을 수정했다. 가장 많이 지적이 됐던 열사병의 경우, 기존 ‘덥고 뜨거운 장소에서 발생한 열사병’을 ‘고열작업 장소에서 체온상승을 동반한 열사병’으로 변경했다. 덥고 뜨겁다는 추상적인 표현을 없애고, 체온 상승이 없는 보통 열사병은 제외하겠다는 취지다. 급성 중독 질병에서도 문제가 됐던 '일시적으로 다량의'란 표현을 제거했다. 우연적 사고는 제거해 질병과 재해 간 인과 관계를 명확하게 했다는 설명이다. 습한 장소에서 발생하는 렙토스피라증에는 '근로자에게 건강장해를 일으킬 수 있는'이라는 표현을 덧붙여 범위를 축소했다.

하지만 냉방병으로 알려진 레지오넬라증 등 경미한 질병이라는 지적을 받아온 일부 질병은 여전히 남아 있다.

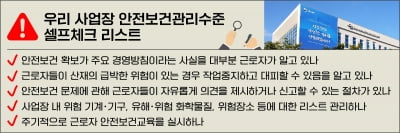

이번에 통과된 시행령안은 사업주가 지는 '안전보건 관리체계 구축의무'의 구체적인 내용을 알 수 없다는 비판도 반영해 일부 내용을 손봤다. 사업주가 안전보건관리책임자에게 충실한 업무수행을 지원하도록 하는 방안에 대해 기존에는 '업무를 충실하게 수행할 수 있도록 할 것'이라는 문구만 있어 지나치게 불명확하다는 지적이 계속 나온 바 있다. 이번 시행령안에서는 '충실히 수행할 수 있도록 △해당 업무에 필요한 권한과 예산을 주고 △업무수행 평가기준을 마련하고 △반기 1회 이상 평가·관리할 것'이라고 의무를 기술했다.

안전보건 분야에 대한 예산 투입 관련 조항도 손봤다. 기존 시행령안에서는 안전보건에 관한 '적정한' 예산을 '용도에 따라' 집행한다고 규정돼 있어 경영계로부터 "도대체 무슨 의미냐"는 지적을 받아온 바 있다. 이를 반영해 △재해 예방을 위해 필요한 안전·보건에 관한 인력, 시설 및 장비 구매 △ 확인된 유해·위험 요인의 개선에 필요한 예산을 편성하고 용도에 맞게 집행하라는 취지로 수정했다.

사업주가 안전보건 교육 미이수시 부과되는 과태료 기준도 변경됐다. 상시근로자 50인 미만 기업에 적용되는 별도 과태료 기준 없애고 사업 규모에 따라 최대 1/2까지 감경될 수 있는 규정만 새로 도입됐다. 1차위반 1000만원, 2차위반 3000만원, 3차위반 5000만원이라는 기준은 그대로다.

하지만 전문가들의 평가는 여전히 비판적이다. 경총은 "가장 시급한 내용인 경영책임자가 누구인지도 아직 알 수 없고, 직업성 질병의 중증도 기준에 대해서는 전혀 명시되지 않았다"고 비판했다. 정상태 법무법인 바른 변호사는 "기존 문구 수정과 체계를 가다듬고 일부 규정을 고시에 위임하면서 유연성을 부여한 정도"라며 "달라진 내용을 찾는 게 '숨은그림찾기' 같다"고 지적했다.

김동욱 법무법인 세종 변호사(세종 중대재해처벌대응센터장)은 "예산편성의 기준을 제시하는 등 모호했던 안전보건확보의무의 내용을 일부 구체화한 것은 긍정적으로 평가할만하다"면서도 "다만 안전보건 '관련 법령'의 범위가 특정되지 않은 점, 실질적으로 지배운영관리하는 사업 또는 사업장 범위가 모호한 점 등 여전히 해석상 많은 문제점을 가지고 있다"고 지적했다. 일각에서는 이렇게 규정에 살을 붙인 것이 오히려 사용자에게 의무만 추가로 더했다는 목소리도 나온다.

한편 이번 시행령안에 대한 설명 자료는 주무부처인 고용노동부가 아닌 국무조정실에서 종합해 먼저 배포했다. 하지만 국무조정실 배포 자료만으로는 구체적인 변화나 내용을 알기 어려워 고용부가 후속으로 별도 자료를 제공하는 상황이 벌어지기도 했다. 주무부처가 아니면 내용을 이해하기 어려울 정도로 시행령안의 내용이 여전히 어렵다는 의미다.

경영계 관계자는 "정부 기관이 배포하는 보도자료가 이럴 정도면 추후 법률이 적용됐을때 산업현장에서 빚어질 혼란은 더 클 수 있다"며 우려를 표명했다.

곽용희 기자

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)