"4억짜리 단칸방이라니" 딸 집들이서 오열한 엄마, 지금은…

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

10세대 중 4세대 '나 혼자 산다'

젊은 층, 혼인율 감소 등 원인

1인 가구도 주거 안정성 필요

작년 초 집안 반대 불구

4억원에 14평 아파트 마련

최근 시세 7억원으로 급등

젊은 층, 혼인율 감소 등 원인

1인 가구도 주거 안정성 필요

작년 초 집안 반대 불구

4억원에 14평 아파트 마련

최근 시세 7억원으로 급등

1인 세대가 늘어나는 이유로 첫 번째는 고령화로 인한 노인 비율 증가이고, 다음으로는 혼인율 감소 영향이 크다. 고령화 문제를 빼고, 1인 세대의 문제를 부동산으로 옮기면 2030세대들의 문제와도 연결된다. 집값은 터무니없이 오른데다 결혼하는 나이도 늦어지다보니 혼자 지내는 기간이 길어지고 있다. 과거에는 20대에 전셋집에서 살림을 꾸리면서 내 집 마련을 꿈꿨지만, 이제는 월셋집을 전전하면서 결혼은 물론이고 내 집 마련이 현실적으로 어려운 상황이 됐다.

혼자 사는 이들도 아파트에 살고 싶지만, 제도적인 뒷받침이 거의 없다. 아파트 청약에서는 신혼부부나 생애최초(생초) 등의 특별공급의 기회가 있지만, 1인 세대에는 해당이 없다. 단 한 번도 집을 가져본 적 없음에도 기회조차 없다. 혼자사는 이들을 위해 공급되는 주택은 원룸이나 공유주택 등이다.

30대를 훌쩍 넘는 나이에 집을 구하고 나서 결혼을 생각해보려고 해도 상황이 녹록치 않다. 최근에는 집값이 오른데다 대출규제까지 시행되면서 1인 세대들의 대출여력까지 줄어들었다. 정부는 내달부터 신혼·생초 특별공급 물량 중 30%를 따로 떼서 추첨으로 공급하기로 했다. 생초에서는 1인 가구가 청약할 수 있고, 신혼에서는 자녀가 없는 부부도 청약할 수 있다. 하지만 공급이 나오지 않는 서울에서 이러한 청약만 기대한다는 자체가 모순이라는 지적이 있다.

이러한 상황에서 용기 있게 내 집 마련을 한 사례가 소개돼 눈길을 끈다. 고준석 동국대 겸임교수가 운영하는 고준석TV는 30대 중반의 1인 가구 여성이 내 집 마련을 한 사례를 소개했다.

A씨는 직장생활 10년차의 35세 여성이었다. 직장생활 내내 주변에서는 '짠순이'라고 불릴 정도로 악착같이 돈을 모았다. 월급 250만원 중에 생활비는 70만원 정도만 썼고, 나머지는 모두 저축을 하거나 펀드 등 재테크를 했다. 그렇게 모아서 언니와 함께 전셋집에 살고 있었다.

시장에서 전셋집을 찾기는 하늘의 별따기였다. 월세는 제법 있었지만, 매달 한푼 두푼 모으는 A씨에게 월세까지 나간다는 건 말도 안되는 얘기였다. 결국 A씨는 집을 사기로 결정했다. A씨의 가족들은 펄쩍 뛰었다. 서울 집값이 말도 안되게 올랐다는데, 딸이 빚갚으면서 고생할 생각을 해서다. (언제가 될지 모르겠지만) 결혼을 해서 남편감과 집을 사는 게 낫지 않겠느냐라는 의견도 나왔다.

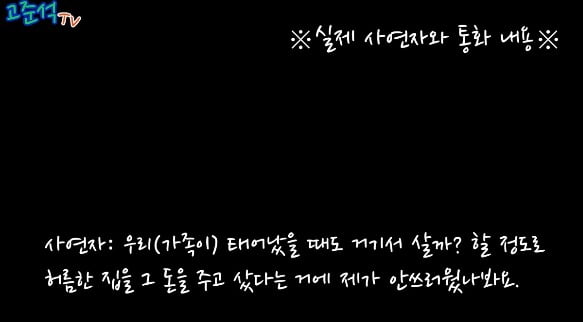

A씨는 첫 내 집 마련이다보니 입주하면서 인테리어까지 야무지게 마쳤다. 집안 어른들을 초대해 집들이를 했다. 그런데 A씨의 어머니는 집안을 둘러보면서 눈물을 흘렸다. 서울에서 단칸방에 살고 있는 딸을 보자니 안쓰러웠던 것이다. A씨는 괜찮다고 어머니를 달랬다. 하지만 어른들은 '이 돈이면 고향에 큰 아파트를 산다', '서울 집값이 거품인데 왜 이 거품을 주고 샀냐' 등의 핀잔을 줬다. A씨는 속이 상했지만 어른들에게 차분하게 서울 집값의 현황을 설명하고 동의를 구했다.

2021년 10월. 1년 8개월이 지난 지금 A씨의 상황은 어떨까. A씨는 "지금은 부모님이 막냇딸 잘했다고 칭찬해주신다"라고 말했다. 서울 집값은 작년과 올해에도 꾸준히 상승했다. 젊은 세대를 중심으로 '패닉바잉(공황구매)' 열품까지 불면서 중저가 아파트들이 동나기 시작했다.

고준석 교수는 "집값이 급등하면서 젊은 세대들이 아예 집 사기를 포기하는 사례가 늘고 있다"며 "생각을 전환해 불확실한 상황일수록 확실하게 안정적인 거주지를 마련하는 것도 도움이 된다"고 말했다. 그러면서 "미혼이라도 A씨처럼 야무지게 자신의 미래를 준비하는 자세가 필요하다"고 덧붙였다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)