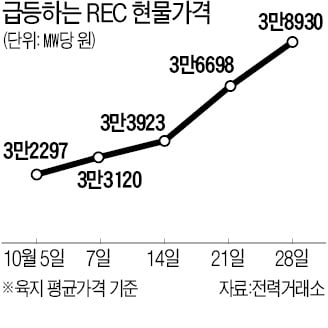

[단독] REC 가격 3주새 20% 급등…태양광 사업자 배려하려다 전기료 인상 빨라진다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

신재생에너지 발전 인증서인 REC

RPS 비율 상향조치 발표 직후 급등

대형 발전업체 REC 수급 관리 비상

"전기요금 인상 압박 커질 것"

RPS 비율 상향조치 발표 직후 급등

대형 발전업체 REC 수급 관리 비상

"전기요금 인상 압박 커질 것"

![[단독] REC 가격 3주새 20% 급등…태양광 사업자 배려하려다 전기료 인상 빨라진다](https://img.hankyung.com/photo/202110/01.27926903.1.jpg)

![[단독] REC 가격 3주새 20% 급등…태양광 사업자 배려하려다 전기료 인상 빨라진다](https://img.hankyung.com/photo/202110/01.27922928.1.jpg)

산업통상자원부가 고시한 RPS 관리운영 지침에 따르면 대형 발전업체들은 올해 의무적으로 확보해야 하는 REC의 최대 20%까지 추가적으로 구매해 내년 RPS 비율로 인정받을 수 있다. 에너지업계 관계자는 "RPS 비율이 오르는 속도가 무서울 정도"라며 "정부의 RPS 상향 조치가 REC 수요에 기름을 부었다"고 말했다.

REC 가격이 오르면 발전량에 비례해 REC를 시장에 판매할 수 있는 태양광 등 신재생에너지 발전사들의 수익성은 개선된다. 반대로 REC를 사들여야 하는 대형 발전업체들은 REC 비용 부담이 늘어나게 된다. 산업부에 따르면 올해 기준 REC를 의무적으로 확보해야 하는 발전업체는 23곳이다. 한국수력원자력, 한국남동발전 등 발전공기업은 물론이고 포스코에너지, SK E&S 등 민간 발전사들도 포함된다.

문제는 RPS 비율이 내년에만 오르지 않고 2026년까지 연평균 3%포인트씩 올라 REC 가격 급등세가 계속 이어질 것으로 예상된다는 점이다. 산업부는 RPS 비율을 급격히 올린 배경에 대해 "신재생에너지 발전 비율을 확대하고, 초과공급 상황이던 REC 시장을 종합적으로 고려했다"고 설명했다. 3년 전인 2018년 10월까지만 해도 8만원대에 이르던 REC 가격이 최근 2만원대까지도 떨어지면서 급격히 악화된 태양광 발전사의 수익을 보전하려면 RPS 비율 상향 조정이 불가피하다는 것이다.

정동욱 중앙대 에너지시스템공학부 교수는 "국제 연료가격이 오르고 있는 가운데 RPS 비율까지 급격히 오르게 되면서 전기요금 인상 압박이 커지고 있다"고 진단했다.

정의진 기자 justjin@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)