철강업계 "웃돈 주더라도 고철 확보"…러 등 수출규제에 품귀 우려

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

탄소배출 감축 목표 맞추려

철강사들 전기로 설치 늘리고

원료도 '재활용' 고철 비중 늘려

구조적으로 수요 폭증 불가피

수입價 이미 t당 70만원 넘겨

철근·형강 값 인상으로 이어져

건설·車·조선에도 여파 미칠 듯

철강사들 전기로 설치 늘리고

원료도 '재활용' 고철 비중 늘려

구조적으로 수요 폭증 불가피

수입價 이미 t당 70만원 넘겨

철근·형강 값 인상으로 이어져

건설·車·조선에도 여파 미칠 듯

철강업체들이 고철 확보전에 들어간 것은 고철이 탄소 배출을 줄일 수 있는 핵심 원료로 떠올랐기 때문이다. 철강산업이 온실가스 배출의 주범으로 지목되면서 세계 철강업체들은 철광석 대신 재활용 원료인 고철 사용량을 늘리고 있다. 수요 폭증으로 품귀까지 예상되자 러시아, 말레이시아 등 고철 생산국은 수출 제한에 나서면서 장벽을 높이고 있다.

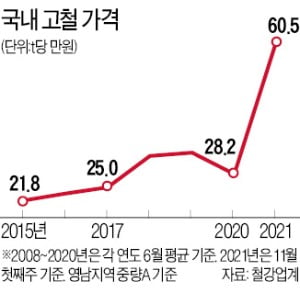

탄소중립 핵심 원료된 고철

국내 업체들이 웃돈을 줘가면서까지 쓰레기로 취급받던 고철 확보에 열을 올리는 것은 시장 수요가 구조적 상승기에 접어들었다는 판단에서다. 국내 철스크랩 자급률은 85% 수준으로 현재 연간 400만~600만t가량을 러시아, 일본, 미국 등에서 수입하고 있다. 이미 t당 70만원을 넘긴 수입가를 따라 상승세가 이어질 것이란 판단에 물량 확보에 나선 것이다.

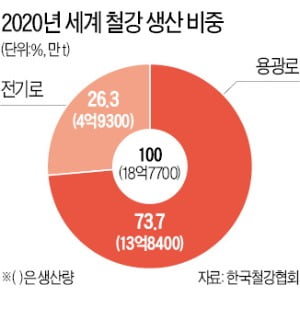

고철 가격의 고공행진은 국내외 철강사들이 탄소 배출 감축에 나선 결과다. 석탄의 일종인 코크스를 철광석과 함께 태워 쇳물을 얻는 고로(용광로) 공법이 과도한 탄소 배출을 낳는다는 비판에 직면하면서다. 철강업계는 고철을 전기열로 녹여 쇳물을 만드는 전기로를 증설하고, 고로 공정에 투입하는 고철 비중을 높이고 있다.

고로만을 갖고 있는 포스코가 고로 공정에 투입하는 고철 비율을 지난해 15%에서 올해 20%로, 2025년까지 30%까지 높이기로 한 것이 대표 사례다. 철강업계 관계자는 “일본제철, 아르셀로미탈 등 글로벌 철강사들의 전기로 증설도 이어지고 있다”며 “고철 수요는 구조적 상승세를 띨 것”이라고 말했다.

공급 제한에 전략물자로 ‘격상’

말레이시아도 올 들어 고철에 15%의 수출세를 도입했다. 미국과 일본은 아직 수출 규제에 나서지 않고 있지만 업계에선 이들 국가 역시 자국 수요물량 확보를 위한 조치를 할 것으로 보고 있다. 철광석 등 일반 광물은 수요 증가에 따라 채굴을 늘리면 되지만 고철은 폐기되는 가전과 자동차, 선박, 건축자재에 전적으로 공급을 의존하고 있다.

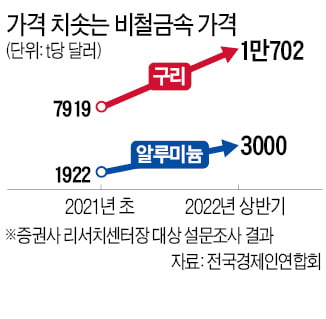

이번 고철 상승세의 직격탄을 맞는 것은 1차적으론 건설업계다. 현대제철은 이달 건설용 철근 기준가격(SD400)을 2만8000원 인상해 t당 95만6000원으로 확정했다. 동국제강 역시 이달부터 형강 제품 가격을 3만~5만원 인상했다.

하지만 조만간 고철가 상승이 건설뿐 아니라 자동차, 조선, 전자 등 철강 제품을 활용하는 제조업체 전반에 광범위한 여파를 미칠 것으로 보고 있다. 기존엔 고철이 철근, 형강 등 건축용 강재를 생산하는 전기로 원료 정도로 여겨졌지만 앞으론 열연, 후판 등을 주로 생산하는 고로에서 차지하는 비중이 지속적으로 늘어날 수밖에 없다는 것이 업계의 분석이다. 포스코 관계자는 “앞으로는 고철 가격을 빼놓고 철강제품 원가를 논의할 수 없을 것”이라며 “공급 제약이 큰 고철은 철광석보다 t당 가격이 높을 수밖에 없어 전반적인 제품 가격 상승으로 이어질 수 있다”고 말했다.

정부의 탄소중립 속도조절이 필요하다는 지적도 나온다. 한 제강업계 관계자는 “한국의 고철 수입 의존도는 더 높아질 텐데 대안이 없는 상황”이라며 “탄소중립이 공급대란으로 이어져 제조 경쟁력 약화로 이어진다면 득보다 실이 클 것”이라고 말했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)