현대무용을 만난 내림굿, '힙한 무당'이 나타났다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

리뷰

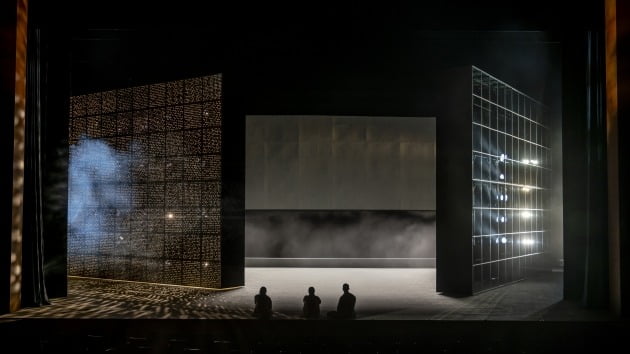

국립무용단 '다녀와요, 다녀왔습니다'

11~13일 국립극장 해오름극장서 공연

국립무용단 '다녀와요, 다녀왔습니다'

11~13일 국립극장 해오름극장서 공연

국립무용단이 야심차게 마련한 무용극다웠다. 연출진부터 색달랐다. 손인영 국립무용단장이 안무를 짜고 공연을 기획했다. 이날치의 리더이자 영화 '부산행', '곡성'의 음악감독을 맡았던 장영규가 노래를 지었다. 넷플릭스 드라마 '보건교사 안은영'의 콘셉트 작가였던 윤재원이 무대를 꾸미고 극을 연출했다.

극은 세 가지 캐릭터가 이끈다. 예기치 않은 소명을 맞닥뜨려 갈림길에 선 '입무자', 무당이 되는 길을 먼저 걸어와 입무자들을 이끄는 '조무자' 그리고 오래전 무당으로 살며 내림굿을 주관하는 '주무자'다. 캐릭터마다 의상이 특이하다. 저고리를 붙인 자켓과 튀지 않는 무채색의 상의를 입었다. 여기에 부채, 모자 등의 전통적인 소품을 동원해 전통과 현대를 연결했다.

객석에 퍼진 긴장감을 낮춰준 건 음악이었다. 장영규 음악감독은 단순하고 명료하게 노래를 지었다. 구조는 단순했다. 주 선율을 반복하는 가운데 생경한 소리를 끼얹은 것. 무당의 방울소리, 대금 등을 반복해서 들려줬다. 그 위로 미디 음악으로 변주한 곡이 간헐적으로 들렸다. 비행기 이륙음, 도심의 길거리 소음 등을 곁들이기도 했다. 귀에 익은 소리가 들리니 굿이란 소재를 쉽게 전하려는 의도였다.

순간 조명이 객석을 비췄다. 신내림을 받은 무용수들 대신 관객에 초점을 맞춘 것. 관객과 무용수의 입장이 바꼈다. 한 걸음 떨어져 응시하던 관객들은 이내 공연 속 주체로 변신했다. '우리 모두가 무당(샤먼)'이라는 주제의식을 세련된 방식으로 전달했다.

오현우 기자 ohw@hankyung.com

![[리뷰] '아케인', 게임 이상의 짜임새 있는 스토리…독특하고 탄탄한 세계관 돋보여](https://img.hankyung.com/photo/202111/AA.28017407.3.jpg)

![[리뷰] 마블 '이터널스', 오스카 2관왕 감독의 '액션 부족한' 히어로물…느슨한 전개 아쉬워](https://img.hankyung.com/photo/202110/AA.27909032.3.jpg)

![[리뷰] 철창을 벗어난 새처럼…조성진, 건반 위를 날다](https://img.hankyung.com/photo/202109/AA.27439200.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)