법적 의무 강화되는 사외이사

"모든 이사진, 준법감시 의무 있어

사외이사도 주주 손해배상 책임"

사외이사 기업 견제 기능 강화

기업들 경영부담 더 커질 듯

대우건설 사내·외 이사에 책임 문 법원

16일 법조계에 따르면 서울고법 민사18부(부장판사 정준영)는 지난 8일 대우건설 주주들이 서종욱 전 대우건설 대표와 사내·외 등기이사 등 10명을 상대로 낸 주주대표소송에서 “서 전 대표는 3억9500만원을, 나머지 이사들은 4650만~1억200만원을 지급하라”며 원고일부승소 판결을 내렸다. 대우건설은 4대강 사업 입찰 당시 다른 건설사들과 담합한 혐의로 공정거래위원회로부터 약 164억원의 과징금을 부과받았다. 이에 주주들이 “입찰담합의 책임을 모든 이사진이 져야 한다”며 손해배상 소송을 냈다.1심은 서 전 대표에게만 ‘직무감시 의무’ 위반의 책임을 물었다. 하지만 항소심 재판부는 대표이사는 물론 사내·외 이사진에도 준법감시의 책임을 물어야 한다고 판단했다. 재판부는 “주식회사의 이사는 이사회의 일원”이라며 “이사진은 임직원의 위법행위에 관해 합리적인 정보와 보고시스템, 내부통제시스템을 구축해야 했으나 그 의무를 다하지 않았다”고 지적했다.

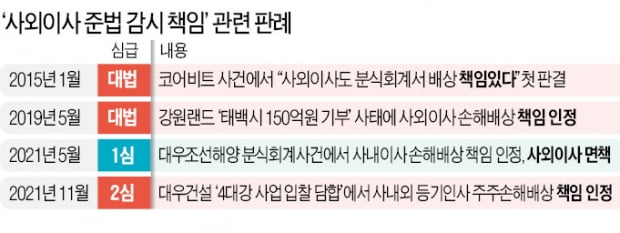

법원은 이사진의 준법감시 책임을 확대해야 한다는 판례를 지속적으로 내놓고 있다. 그중에서도 최근 주목을 받은 것은 ‘사외이사의 책임 확대’다. 사외이사는 회사 경영진이 아닌 이사를 말한다. 대주주의 독단경영을 차단하기 위해 도입한 제도지만, 보통 이사회에 참석해 입장만 밝히고 돌아가는 등 제한적인 역할만 한다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

대법원은 2015년 이처럼 ‘거수기’ 역할만 하는 사외이사 제도에 제동을 걸었다. 코스닥 상장사 ‘코어비트’의 분식회계 사건에서 사외이사에게도 책임을 물어야 한다는 첫 판단을 내놓은 것이다. 사외이사로서 이사회에 빠지거나 제대로 의사표시를 하지 않는 등 실질적 활동을 하지 않았다면 오히려 회사에서 발생한 분식회계에 대해 책임을 면할 수 없다는 취지였다. 대법원은 2019년 강원랜드가 강원 태백 오투리조트에 150억원의 기부를 의결한 이사진 전부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서도 “7명의 사외이사가 70억원의 손해배상을 해야 한다”고 판결했다.

“사외이사 발언권 강해질 듯”

대우건설 주주들이 내건 소송은 대법원으로 넘어갔다. 대법원에서도 원심 판결이 확정될 시 사외이사에 대해 준법 감시의 책임을 묻는 기조는 더욱 명확해질 것으로 보인다. 이에 따라 기업 사외이사의 역할과 업무영역에 변화가 커질 것이란 전망이 나온다. 한 회계법인 관계자는 “사외이사를 중심으로 의사결정 시 필요한 정보 접근 권한 등을 강화해 달라는 요청이 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.이 같은 사외이사 책임강화 움직임에 속도를 조절해야 한다는 의견도 있다. 한 대형로펌의 기업송무 담당 변호사는 “기업의 투명성을 높이기 위한 조치겠지만, 속도를 조절할 필요가 있다”며 “비상임이사 입장에서 정보 접근성이 제한적인데도 책임은 광범위하게 묻는다면 사외이사직을 꺼리는 현상이 나타날 수 있다”고 지적했다. 한 재계 관계자는 “사외이사가 기업 의사결정에 깊숙하게 관여하게 된다면 경영진으로선 부담이 될 수밖에 없다”며 “앞으로 사외이사의 권한과 책임에 대해 더 명확한 경계선을 확립할 필요가 있다”고 말했다.

오현아/곽용희 기자 5hyun@hankyung.com