"종부세는 위헌"…날아든 고지서에 강남 집주인들 행동 나섰다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

종부세 폭탄에 다주택자 "임대료 올리는 수밖에"

1주택자 "세금 내야 하지만 부담 크지 않아 다행"

커진 종부세 부담…위헌 소송 참여자 1000명 넘어

1주택자 "세금 내야 하지만 부담 크지 않아 다행"

커진 종부세 부담…위헌 소송 참여자 1000명 넘어

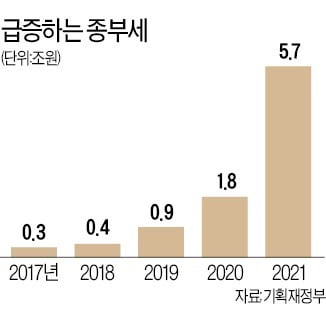

23일 기획재정부에 따르면 올해 주택분 종부세 고지 인원은 총 94만7000명이다. 지난해 66만7000명보다 42% 늘었다. 이 가운데 개인은 88만5000명으로 같은 기간 23만4000명(36%) 증가했다.

개인 88만5000명 가운데 절반 이상인 48만5000명은 2주택 이상을 보유한 다주택자다. 이들의 경우 작년보다 종부세가 적게는 수배에서 많게는 수십 배까지 올랐다. 주택가격이 급등한 데다 정부가 공시지가 반영률을 높여서다. 또 정부가 조정대상지역 다주택자들에 적용되는 종부세율도 기존 0.6~3.2%에서 1.2~6.0%로 두 배 가까이 오른 점도 세금에 영향을 미쳤다.

한 온라인 부동산 커뮤니티에서 자신을 다주택자라고 밝힌 A씨는 "지난해에는 24만원 정도가 나왔는데 올해는 240만원으로 10배가 나왔다"며 "너무 올라 깜짝 놀랐다"고 했다. B씨는 "작년보다 5배는 더 나온 것 같다. 계속 보유해야 되는 것이 맞는지 판단이 서질 않는다"고 했다.

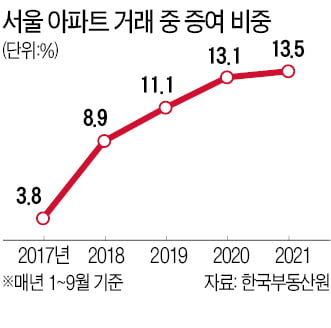

다주택자들은 세금을 내기 위해 다양한 방법을 찾고 있다. 시장에서 흔히 볼 수 있는 사례는 전·월세를 올려 세금 부담을 덜려는 것이다. 부동산 커뮤니티에서 한 다주택자는 "지금 가지고 있는 전셋집은 기간이 끝나면 월세로, 월세는 더 올려서 받을 예정"이라며 "세금을 내려면 어쩔 수 없다"고 했다.

서울 강남구에 있는 A 공인 중개 관계자는 "집값이 오르면서 전셋값이 오른 경우도 있지만 세금 부담에 대비하기 위해 전세보증금을 올린 집주인들도 있는 것으로 안다"고 했고, 강동구에 있는 B 공인 중개 관계자도 "최근 전세 대신 월세를 놓는 경우가 많은데 세금 부담을 덜기 위해 현금 흐름을 만들고자 전세 대신 월세를 놓는 경우가 있다"고 설명했다.

분납 신청에 나서는 집주인들도 있다. 세액이 250만원이 넘어갈 경우 이자 부담 없이 6개월간 나눠서 내는 것이 가능하다. 종부세의 절반은 납부 기간인 12월1일~15일 사이에 내고, 나머지는 내년 6월15일까지 내면 된다.

종부세를 내야 하는 1가구 1주택자도 13만2000명이다. 작년 12만명에서 1만2000명 늘어났다. 1가구 1주택자에 대한 세액 자체는 작년 1200억원에서 올해 2000억원으로 800억원 증가했다. 집값이 오르고 정부가 공시지가 반영률을 높이면서다. 다만 고지서를 받아든 1주택자들은 "세금이 늘긴 했지만 못 버틸 수준은 아니다"는 반응이다.

시민연대는 이번 소송을 대리할 법무법인으로 '수오재'를 선임하고 올해 12월 말까지 소송 인단을 모집한다. 내년 2월께 조세 불복 심판 청구를 제기한 후 위헌 청구를 진행할 계획이다.

시민연대는 7가지 이유로 종부세가 위헌이라고 주장한다. △종부세와 재산세, 동일한 과표에 이중과세 △종부세의 최고세율 7.2% 사유재산제도 훼손 수준 △다주택자에게만 10배 수준의 세금을 부과하는 차별과세 △최근 4년간 종부세 10배 가량 폭증 △경제 상황의 예측 가능성과 법적 안정성 해쳐 조세법률주의 위반 △주택공시가격 폭등으로 조세 부담 전가 △국회 조문심사 부실 등 위헌적 입법 △종부세법 입법목적 달성 실패 등이다.

이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)