'25억 아파트'와 '3500만원 그랜저' 비교 당한 이유 [강진규의 데이터너머]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

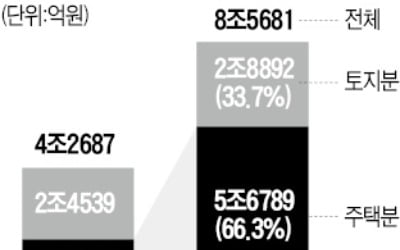

자동차세에 비하면 종부세 폭탄 아니다?

"전혀 다른 세금으로 여론 호도"

"전혀 다른 세금으로 여론 호도"

종부세 부담이 크지 않다는 주장을 하기 위해 자동차세를 끌고온 것이지만 세금 산정방식과 성격에 비추어 적절하지 않다는 지적이 나오고 있다. 게다가 20년전부터 보유세를 강화할 때마다 주장한 논리를 앵무새처럼 반복하고 있다는 비판도 제기된다.

자동차세는 근본부터 다른 세금

이호승 청와대 정책실장은 지난 24일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 시가 25억원 아파트와 3500만원짜리 그랜저에 붙는 세금을 비교했다. 이 실장은 "시가 25억~27억 아파트를 12년간 보유한 50대 지인이 있어 확인을 해보니 종부세 72만이 부과됐다"며 "2500cc 그랜저라면 자동차세로 65만원이 나오는데, 25억 아파트와 3500만원짜리 그랜저(를 비교하면) 이게 폭탄이라고 할 만큼 큰가"라고 말했다.조국 전 법무부 장관은 페이스북에 "제네시스 G70 & 그랜저 2.5 자동차세 약 50만원. 벤츠 E350 자동차세 약 40만원"이라며 "그런데 시가 25억(공시가격 17억원) 이하 1주택자 종부세 50만원이 ‘폭탄’이라고?"라고 썼다. 송영길 민주당 대표도 비슷한 논리를 폈다.

하지만 이는 성격이 다른 세금을 단순히 비교한 것에 불과하다는 지적이다. 자동차세는 애초에 자동차의 가격에 매기는 세금이 아니다. 자동차세는 배기량에 의해 결정된다. 지방세법 127조에 따르면 비영업용 차량의 자동차세는 배기량에 세액을 곱해 산정된다. 배기량 1000㏄ 이하는 ㏄당 80원, 1600㏄ 이하는 ㏄당 140원, 1600㏄ 초과는 ㏄당 200원을 납부하는 식이다.

이 실장은 2500cc 그랜저를 기준으로 자동차세를 설명했지만 이 역시 자의적으로 적당한 가격의 차를 선택한 것에 불과하다. 배기량이 2995cc으로 그랜저와 비슷한 포르쉐 카이엔은 가격이 1억원이 넘지만 자동차세는 77만8700원으로 K7(78만원), 카니발(90만2000원), 팰리세이드(98만2000원) 등보다 낮다. 포르쉐 전기차를 타는 사람이라면 2억원이 넘는 차를 타도 13만원의 자동차세만 내면 된다. 배기량을 산정할 수 없어 10만원이라는 정액으로 일괄적으로 부과되기 때문이다.

세금 전문가들은 가격에 매기는 세금이 아닌 자동차세를 가격에 매기는 세금과 비교하는 것은 적절하지 않다고 지적하고 있다. 홍기용 인천대 경영학부 교수는 "세금의 성격과 유래가 완전히 다른 두 세금을 단순히 비교하는 것은 여론을 호도하는 것"이라고 비판했다.

두 세금을 비교할 것이라면 종부세를 공시가격이 아닌 면적 등 다른 조건에 대해 매기거나 자동차세를 보유가격에 매기는 것으로 변경한 후에 해야한다는 지적도 제기된다.

20년전 논리 반복하는 정부

보유세를 자동차세와 비교하는 것 자체가 구태의연한 논리라는 지적도 있다. 과거부터 나온 반복적인 주장이기 때문이다. 자동차세를 근거로 부동산 보유세 부담이 높지 않다고 주장하는 것은 2002년 무렵이 처음이었다. 당시의 타깃은 재산세였다. 당시 재산세는 행정자치부가 발표하는 시가표준액에 세율을 곱한 뒤 면적과 위치, 구조, 용도 등을 감안, 감가율을 적용해 산정했다.2002년 건설교통부는 서울 강남구 논현동의 시가 3억9000만원짜리 아파트의 재산세가 4만2600원이라는 조사 결과를 발표했다. 배기량별로 cc당 200원의 세액이 붙는 2000cc 승용차의 자동차세 40만원의 10분의 1 수준이라는 비교가 나왔다.

이 논리는 노무현 정부 때 종부세를 만드는 과정에서 정부의 논리로 반복 사용됐다. 2006년 11월 정부는 종부세 부과 대상을 인별기준에서 세대합산으로 바꾸고, 공제액을 9억원에서 6억원으로 낮추는 개편안과 관련한 국정브리핑을 하면서 2005년 이전 부동산 세제의 불형평 사례를 언급했다. 그중 하나가 자동차세와의 비교다. 정부는 "수억원 규모의 중형 아파트의 재산세 부담액이 일반 중형 승용차의 자동차세보다 매우 낮았다"며 종부세 도입 이유를 설파했다.

자동차세의 적절성에 대해선 입을 닫는다는 지적도 있다. 자동차세를 기준으로 보유세 수준을 평가하고 있지만 자동차세가 과도한지 아닌지에 대한 판단은 하고 있지 않다는 것이다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)