한국서 160여대 車디자인…서울 도로 보면 뭉클하죠

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

피플스토리

피터 슈라이어 현대차그룹 디자인경영담당 사장

디자인 철학 담아낸 '디자인너머' 출간

2006년 기아 들어와

K5·스포티지·넥쏘 등

15년간 디자인 총괄

디자인은 95%가 땀

끊임없이 고민해야

피터 슈라이어 현대차그룹 디자인경영담당 사장

디자인 철학 담아낸 '디자인너머' 출간

2006년 기아 들어와

K5·스포티지·넥쏘 등

15년간 디자인 총괄

디자인은 95%가 땀

끊임없이 고민해야

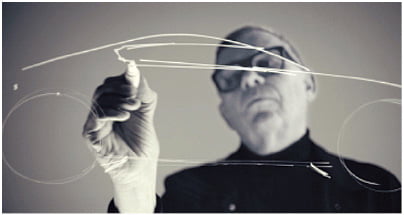

지난 24일 서울 대치동 파크하얏트호텔에서 만난 피터 슈라이어 현대자동차그룹 디자인경영담당 사장(68·사진)은 이렇게 말했다. 세계 자동차 디자인업계의 ‘거장’으로 손꼽히는 그는 아우디와 폭스바겐을 거쳐 2006년 현대차그룹으로 자리를 옮겼다. 모하비 K5 스팅어 스포티지 레이 넥쏘 등 지난 15년간 현대차그룹에서 그의 손을 거친 모델이 160개 이상이라는 점을 고려하면 “한국 거리의 풍경을 바꿨다”는 그의 말은 과장이 아니다.

이날 슈라이어 사장을 만난 것은 25일 출간된 저서

《디자인너머》에 대한 이야기를 나누기 위해서였다. 그의 41년 디자이너 인생과 철학을 정리한 책이다. 이 책 9페이지에 적힌 ‘펜 하나로 세상을 만드는 사람들에게’라는 문구처럼 젊은 디자이너들에게 바치는 글이기도 하다.

“한국에 오기 전 나는 오만했다”

슈라이어 사장은 한국 자동차 디자인을 세계적인 수준으로 끌어올린 주역으로 한국 소비자와 디자이너들을 꼽았다. 최첨단 기술을 빠르게 받아들이고, 미래지향적인 한국 소비자를 만족시키려면 자동차 디자인이 빠르게 발전할 수밖에 없다는 얘기다. 또 한국 디자이너들은 학습 능력이 뛰어나고 추진력이 강하기 때문에 소비자 입맛에 맞는 차를 내놓을 수 있었다는 분석이다.

슈라이어 사장은 “솔직히 한국에 오기 전에는 유럽 차가 최고라고 생각했다”며 “그러나 내가 오만했다는 것을 깨닫는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았다”고 말했다. 그는 2000년대 초 BMW의 크리스 뱅글, 아우디의 발터 드 실바와 함께 ‘유럽 3대 자동차 디자이너’로 꼽혔던 인물이다. 아우디 스포츠카 TT, 폭스바겐 뉴비틀로 ‘대박’을 터뜨리며 명성을 쌓았다.

한국에서는 기아의 디자인을 세계적인 수준으로 끌어올렸다는 평가를 받는다. ‘호랑이 코’ 모양의 그릴을 활용해 멀리서 봐도 한눈에 기아차임을 알 수 있도록 했다. 기아 디자인에 새로운 정체성을 부여했다는 평가다.

“세상을 보는 방식은 천차만별”

슈라이어 사장이 디자이너들에게 강조하는 디자인 원칙은 다섯 가지다. △비례와 균형이 전부다 △주제를 찾아내라 △실내 디자인은 건축이다 △자신만의 아이디어를 개발하라 △개성을 만들어주는 것은 디지털이 아니라 아날로그다 등이다.그럼에도 ‘내가 갖고 싶은 차를 만들자’는 게 슈라이어 사장의 방침이다. 그가 디자이너들에게 최대한 자율성을 주려고 하는 것도 이와 무관하지 않다. 그는 “나는 일반적인 방향성만 제시하는 편”이라며 “내가 지나치게 개입하면 디자이너의 상상력을 망칠 수 있기 때문”이라고 설명했다.

슈라이어 사장은 예술적인 감각만으로는 좋은 디자이너가 될 수 없다고 힘줘 말했다. “디자이너는 5%의 영감과 95%의 땀으로 이뤄진다”며 성실성을 강조했다. 그는 지금도 늘 샤프펜슬을 들고 다니며 틈만 나면 자동차를 스케치한다. 목수이자 화가였던 할아버지의 영향을 받았다고 했다.

슈라이어 사장은 디자이너로 성공하려면 소통의 달인이 돼야 한다고 주장한다. 디자이너는 엔지니어 마케터 등 다양한 사람과 끊임없이 머리를 맞대야 하기 때문이다. “회사 내 다양한 직급의 사람들과 계속 이야기를 나누는 게 디자이너의 직무입니다. 디자이너는 커뮤니케이터이자 앰배서더이기도 합니다.”

디자이너가 자동차에만 매몰돼서도 안 된다는 게 그의 지론이다. 자동차 외 다양한 분야를 두루 경험해야 좋은 디자인을 할 수 있다는 얘기다. 슈라이어 사장도 그림, 재즈 등 다양한 분야에 관심을 두고 있다. 정의선 현대차그룹 회장이 펜더 재즈 베이스기타를 선물할 정도로 슈라이어 사장의 재즈 사랑은 유명하다.

슈라이어 사장은 젊은 디자이너들이 다양한 나라를 여행하길 바란다고 당부했다. 똑같은 자동차 모델도 다른 나라에 가면 새롭게 보인다는 설명이다. “유럽에서 한국으로 와 세계지도를 보니 얼마나 많은 일이 관점에 따라 달라지는지 알겠더군요. 사람은 늘 자신을 세상의 중심이라고 생각합니다. 하지만 세상을 보는 방식은 천차만별이죠.”

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com

![[포토] '날개를 펼친 마세라티 MC20' (2021 서울 모빌리티쇼)](https://img.hankyung.com/photo/202111/03.28160674.3.jpg)

![[포토] '캐스퍼보다 귀엽다' (2021 서울 모빌리티쇼)](https://img.hankyung.com/photo/202111/03.28160402.3.jpg)

![[포토] '난 레벨4 자율주행 아이오닉이야' (2021 서울 모빌리티쇼)](https://img.hankyung.com/photo/202111/03.28160362.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)