신입 직원의 높은 이직률은 남은 구성원들의 이직을 높이고 조직 성과에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 박오원 카톨릭대 교수와 연구진이 지난 8월 '조직과 인사관리연구'에 게재한 '신입직원 이직의 전염효과가 조직성과에 미치는 영향' 논문 내용이다. 그동안 이직이 조직 성과에 미치는 영향에 대한 연구는 많았지만, 신입직원의 이직에 대한 연구는 드물었다는 게 연구진의 설명이다.

연구진은 한국직업능력연구원 자료를 통해 신입직원 이직과 집단수준의 이직, 조직 성과 등을 분석했다. 신입직원 이직률은 1년 미만 정규직 근로자의 이직자 수를 대상으로 했고, 집단수준 이직률은 정년퇴직자를 제외하고 이직한 정규직 근로자를 기준으로 했다. 조직성과는 1인당 경상이익 자료를 활용했다. 331개 기업이 분석대상이었으며, 8092명의 근로자 설문이 활용됐다.

결론적으로 신입직원의 이직은 조직 전체의 이직에 유의미한 영향을 끼쳤다는 결과가 나왔다. 연구진들은 이직을 고민 중이던 고참들이 신입의 이직을 보고 마음을 결정한다는 분석을 내놨다. 직무만족도가 높아야 하는 신입 직원들이 퇴사하는 것을 회사에 문제가 있다는 시그널로 해석한다는 의미다.

연구진들은 "신입직원은 외부 노동시장에서 들어온 지 얼마 되지 않아 외부 정보를 잘 알고 있고 조직을 좀 더 객관적으로 본다"며 "이들이 떠나는 걸 본 직원들도 문제가 있다고 인식하고, 기회가 되면 회사를 떠나는 선택을 하는 것으로 보인다"고 설명했다.

또 신입직원이 이직하면 남은 직원들이 업무를 떠맡고, 새로 들어온 신입들을 교육시키는데 시간을 투여하면서 업무 부담이 증가하게 돼 결국 조직에 대한 부정적인 태도가 형성된다는 설명이다.

신입의 이직은 기존 직원에게도 전염돼, 결과적으로 이직률을 높여 조직 전체 수준 이직과 성과에 부정적인 영향을 주는 것으로 밝혀졌다. 신입 이직이 곧바로 조직 성과를 낮추는 것은 아니지만, 기존 직원의 이직률을 높여 간접적으로 조직의 경영성과가 악화된다는 설명이다.

다만 이런 '이직 전염' 현상을 완화시킬 수 있는 것은 기업의 HR기능을 전략적으로 활용하는 것이었다. 즉 'HR 부서가 최고경영자의 의사결정에 영향을 미친다'던가 'HR부서가 회사의 변화와 혁신을 주도한다'는 응답률이 높은 기업의 경우, 신입들의 이직에도 불구하고 근로자들이 이직을 덜 하는 효과가 있었다.

HR부서가 전략적 기능을 잘 수행해 조직이 뚜렷한 방향이 있다는 인상을 주는 경우, 직원들이 신념을 공유하고 방향성을 잃지 않는다는 설명이다.

연구진은 "전체 종업원 이직률 외에 특히 신입직원 이직에 관심을 가져야 한다"며 "신입직원들이 조직에 갖는 불만 사항을 확인하고 개선해 회사 내에서 사회화하는 데 도움을 주는 전략이 효과적일 것"이라고 조언했다. 이어 "HR부서가 시행하는 채용, 평가, 보상, 교육훈련 같은 제도들이 일관된 메시지를 전달하고 있는지 점검해야 한다"고 덧붙였다.

한편 기업들은 신입직원들의 이탈을 막기 위해 골머리를 앓고 있다. 특히 코로나19와 함께 입사한 신입사원들은 사내 문화나 목표, 업무를 익힐 기회를 갖지 못하고 있다. 애사심이나 소속감이 생기기 어려운 신입들이 그만큼 쉽게 빠져나간다는 설명이다.

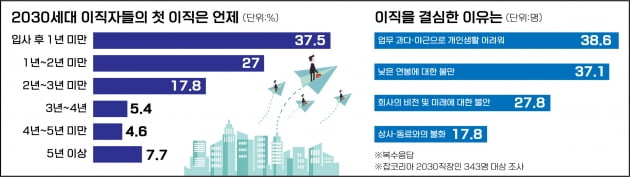

지난 10일 취업 플랫폼 잡코리아가 20대와 30대 남녀 직장인 343명을 대상으로 '첫 이직 경험'에 대해 실시한 조사 결과, 75.5%가 이직을 해 본 것으로 드러났고 이들 중 상당수가 입사 1년이 채 되지 않아 퇴사를 결정한 것으로 나타났다.

이직 경험이 있다고 밝힌 2030세대 직장인들 중 첫 이직 시기를 '1년 미만'으로 선택한 이들이 37.5%로 가장 많았다. 그 다음 △입사 후 1년~2년 미만(27.0%) △입사 후 2년~3년 미만(17.8%) △입사 후 5년 이상(7.7%) △입사 후 3년~4년(5.4%) △입사 후 4년~5년 미만(4.6%) 순이었다.

입사 초반 이직 현상은 '평생직장'의 대명사인 일본에서도 마찬가지다. 지난 7월 닛케이 보도에 따르면 지난해 약 15만 명의 일본 청년들이 첫 직장 입사 3년 안에 퇴사했다. 2017년 대졸자 중 32.8%가 첫 입사 3년 안에 퇴사했는데, 이는 지난 10년 간 가장 높은 수치다.

앞서 잡코리아 설문조사에 따르면 이직을 결심하게 된 이유로는 '업무 과다·야근으로 개인생활을 누리기 어려워졌다'는 응답률 38.6%로 가장 높았다. △낮은 연봉에 대한 불만(37.1%) △회사의 비전 및 미래에 대한 불안(27.8%) △상사·동료와의 불화(17.8%) 등도 중요한 이유를 차지했다.

이에 따르면 연봉 등 구조적 문제는 해결이 어렵더라도, 회사가 비전을 공유하고 HR기능을 전략적으로 활용할 경우 신입직원의 이직률을 낮출 수 있음을 방증하는 결과로 보인다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com