'가성비 서비스' 하랬더니…알뜰폰도 통신3사가 '싹쓸이'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

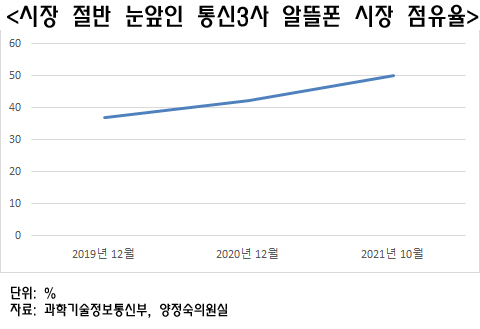

◆통신3사 알뜰폰 휴대전화 회선 점유율 49.9%

19일 국회 과학기술정보방송통신위윈회 양정숙 의원은 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료를 인용해 지난 10월말 기준 통신 3사 자회사들의 알뜰폰 휴대폰 회선 점유율은 49.9%에 달하는 것으로 집계됐다고 밝혔다. 2019년 12월 37%에 불과했으나 올들어 점유율이 급증했다.

알뜰폰 시장은 통신3사 등 이동통신사업자(MNO)가 가상이동통신사업자(MVNO)에 통신망을 빌려줘 통신서비스를 제공할 수 있게 하는 구조다. MNO인 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사는 중소 알뜰폰 사업자에 통신망을 도매가로 빌려주는 한편 각각 자회사를 통해 알뜰폰 소매 사업도 하고 있다. SK텔레콤은 SK텔링크, KT는 KT엠모바일·KT스카이라이프, LG유플러스는 LG헬로비전·미디어로그를 통해 알뜰폰 소매 사업을 한다.

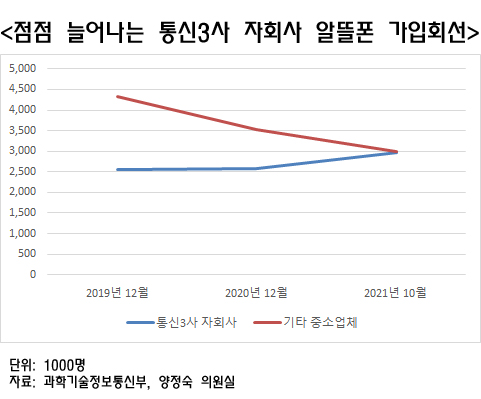

통신3사 자회사들은 중소 알뜰폰 사업자에 비해 앞선 자금력과 마케팅 노하우를 앞세워 알뜰폰 가입자 확보 경쟁을 벌이고 있다. 올들어선 각 사가 데이터 추가 제공 혜택과 무제한 요금제 등을 잇따라 내놨다. 중소사업자에 비해 쉽게 경쟁 우위에 설 수 있는 배경이다. 통신3사 자회사와 중소사업자간 매출 실적 격차도 갈수록 늘고 있다.

◆‘가입자 1000만’의 착시…현행대로면 규제 못해

정부도 이런 상황을 아예 예상치 못한 것은 아니다. 2012년에 알뜰폰 시장 진입 조건으로 통신 3사 자회사들에 대해 시장점유율 50%를 넘길 수 없다는 조건을 붙였다. 50%를 넘기면 신규 가입자를 모을 수 없게 된다는 설명이다.하지만 최근 몇년새 이같은 규정에 허점이 생겼다. IT 신시장이 커지면서다. 알뜰폰 가입수치엔 스마트워치, 태블릿PC, 개인용 라우터, 자동차 등 사물인터넷(IoT) 디바이스를 온라인에 연결하는 통신회선이 포함된다. 지난 10월 말 기준 알뜰폰 IoT 회선은 386만여개. 알뜰폰 '1000만 가입자' 중 약 40%는 휴대폰 사용자가 아니란 얘기다.

현행 기준대로는 현대차, 기아, 테슬라, 르노삼성, 벤츠코리아 등 '커넥티드 카' 서비스를 추진 중인 완성차 기업도 알뜰폰 사업자다. 과기정통부에 따르면 작년 말 기준 자동차 기업이 등록한 알뜰폰 회선은 300만여개다. 자연히 통신3사 자회사들의 전체 알뜰폰 시장점유율 결과가 '희석'돼 나타난다.

이같은 이유로 IoT 가입 회선을 포함한 알뜰폰 시장 전체에서 통신 3사 자회사의 시장 점유율은 32%에 그친다. 통신3사 자회사들이 알뜰폰 휴대폰 회선 가입자를 확보하기 위해 과도한 마케팅 경쟁을 벌여도 크게 제재할 근거를 찾을 수 없는 이유다.

◆“점유율 산정방식 바꾸고 제한도 더 걸어야”

최근 정부와 국회 안팎에선 알뜰폰 시장 관련 규정을 개선해야 한다는 움직임이 잇따라 나오고 있다. 크게 △점유율 산정 방식 개선 △통신3사 자회사 시장점유율 제한 △과도한 마케팅 관리감독 등 세 가지가 주요 갈래다.점유율 산정 방식을 바꾸자는 이들은 통신3사 등 이동통신사업자와 자동차기업을 비롯한 비통신사업자를 구분해야 한다고 주장한다. 애초 알뜰폰 시장이 열린 이유가 가계 통신 비용을 줄이기 위해서인 만큼, 커넥티드 카 등 IoT 시장을 합산해 볼 이유가 없다는 게 근거다.

양정숙 의원은 "통신3사 자회사들이 수익이 큰 휴대폰 회선 가입자 유치에 주력하면서 시장 점유율을 넓히고 있지만, 현재는 IoT 가입자와 휴대폰회선 가입자를 합쳐서 통신 자회사 점유율을 계산하고 있어 통신 자회사 점유율이 (제한 기준인) 50%에 도달하기 어려운 구조"라며 "현행 대로는 시장 왜곡 현상이 발생하고 있는 만큼 시장점유율 산정 방식을 즉시 개선해야 한다"고 했다.

통신3사 자회사의 알뜰폰 사업을 일부 제한하자는 목소리도 나온다. 양정숙 의원(무소속), 김영식 의원(국민의힘) 등이 통신3사 자회사의 알뜰폰 시장 내 점유율이나 사업자 갯수를 제한하도록 하는 법을 발의한 상태다.

알뜰폰 기업 세종텔레콤을 이끄는 김형진 한국알뜰통신사업자협회 회장은 작년 10월 "통신3사 자회사의 알뜰폰 시장 점유율을 낮추고 3년 내 사업에서 철수하도록 정책을 펴달라"고 과기정통부에 요구하기도 했다.

방송통신위원회는 통신3사 자회사 등이 과도한 가입자 확보 마케팅을 펼치는 것을 제한하도록 알뜰폰 사업자에 대한 경품 가이드라인을 준비하고 있다.

◆“알뜰폰 시장 규제하면 통신3사만 이득” 지적도

일각에선 알뜰폰 시장 규제가 커질 경우 역효과가 날 수 있다는 지적도 나온다. 이미 알뜰폰 휴대폰 시장의 주축을 차지한 통신3사 자회사들이 알뜰폰 시장에서 발을 뺄 경우 알뜰폰 시장 전반이 위축돼 모체인 통신3사만 이득을 볼 수 있다는 우려다.한 통신업계 관계자는 "알뜰폰 휴대폰 시장은 이미 정체 상태"라며 "시장을 확대하려며 규제보다는 활성화 정책이 필요하다"고 주장했다. 그는 "과도한 규제를 펼칠 경우 소비자 선택권이 저해될 우려가 있다"며 "통신사 자회사의 알뜰폰 사업을 제한하기보다 중소 알뜰폰 사업자와 상생을 할 수 있도록 실효성 있는 지원이 필요하다"고 했다.

선한결 기자 always@hankyung.com

![[포토] LGU+, 도전은행 이모티콘 ‘도전콘’ 출시](https://img.hankyung.com/photo/202112/AA.28373036.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)