바람 안 불어 풍력발전 '뚝'…동유럽 전운에 천연가스 급등

'탈원전'한 이탈리아 "에너지 자립 위해 원전 재검토 해야"

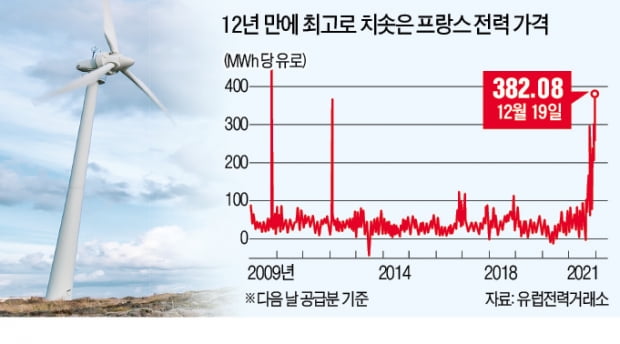

천정부지로 치솟는 전기료

블룸버그통신에 따르면 19일(현지시간) 유럽전력거래소(EPEX Spot)에서 프랑스의 다음날 공급분 전기는 메가와트시(㎿h)당 382.08유로(약 51만원)에 거래됐다. 2009년 이후 12년 만의 최고가다. 같은 거래소에서 독일의 익일 공급분 전기는 역대 세 번째로 높은 가격인 331.37유로에 거래를 마쳤다.이베리아전력거래소(OMIE)에선 스페인의 전력 도매가격이 339.84유로로 사상 최고가를 기록했다. 선물시장에선 프랑스의 1월분 전기 가격이 590.00유로에 거래됐다. 2월분은 648.13유로까지 치솟았다. 전기 요금이 앞으로 더 오를 것이라는 전망이 많다는 의미다.

유럽 전력 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 천연가스 가격은 올해 들어 600% 이상 뛰었다. 예년보다 추울 것이란 기상 예보와 각종 에너지 공급 차질이 가격 상승 요인으로 지목된다. 프랑스의 경우 안전을 이유로 자국 내 원전 상당수의 운영을 중단했다. 풍력발전의 원동력인 바람마저 약하게 불어 에너지 가격이 올랐다. 최근 독일의 풍력발전 생산량은 하루 5000메가와트(㎿)를 밑돌고 있다. 지난달 30일의 최대치인 4만7130㎿와 비교하면 10% 수준에 불과하다.

지정학적 갈등도 유럽 에너지 위기의 원인으로 거론된다. 유럽 최대 천연가스 공급국인 러시아가 인접국인 우크라이나와 군사적 갈등을 겪고 있어서다. 러시아가 우크라이나 침공을 강행하면 천연가스 가격이 추가로 폭등할 수 있다는 우려가 제기된다. 상품 거래업체 트라피구라의 제러미 위어 최고경영자(CEO)는 “유럽에 한파가 불어닥치면 정전까지 경험할 수 있다”고 경고했다. 유럽의 가스 비축량은 최대 용량의 60% 수준에 불과하며 이는 올해 최저치다.

“원전 재도입 검토해야”

원전을 도입해 에너지 위기에 대응해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 1990년 원전 가동을 전면 중단한 ‘탈원전 1세대 국가’ 이탈리아가 대표적이다. 로베르토 친골라니 이탈리아 생태전환부 장관은 이날 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “2050년 청정 전력 수요는 2030년 생산량의 5배에 달할 것”이라며 “(이를 감당하려면) 소형모듈원전(SMR)을 포함한 모든 기술의 도입을 검토해야 한다”고 말했다. 이탈리아는 2030년까지 전기의 70%를 재생에너지로 생산한다는 목표다. 현재는 34% 수준이다.친골라니 장관이 원전 도입을 처음 주장한 것은 아니다. 지난 9월 한 토론회에서는 “농축 우라늄과 중수(重水)를 사용하지 않는 4세대 원전 기술 개발이 무르익고 있다”며 “(4세대 원전이) 안전성이 높고 비용이 낮은 것으로 확인됐을 때도 이런 기술을 고려하지 않는다면 어리석은 일”이라고 했다.

에너지 자립을 위해 원전이 필요하다는 주장도 제기된다. 이탈리아는 주요 7개국(G7) 가운데 유일하게 원전을 가동하지 않는 나라다. 이 때문에 에너지 확보에 어려움을 겪고 있으며 유럽에서 전기를 가장 많이 수입한다는 지적을 받았다. 이탈리아의 전체 전력 발생원 가운데 재생에너지가 차지하는 비중은 17%다. 이 중 95%는 대부분 수입에 의존하는 천연가스다. 물리학 박사인 친골라니 장관은 이탈리아의 대표 국책 연구기관인 이탈리아기술연구소(IIT)에서 2005년부터 14년간 과학 분야 최고책임자를 맡았다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com