넥타이는 정장 슈트의 양쪽 깃 사이 ‘V존’에 위치한다. 얼굴 밑으로 눈에 가장 잘 띄는 부분이다. 따라서 멋을 내거나 어떤 의미를 전달하는 데 유용하다. 여성에게 목걸이와 브로치가 있다면 남성은 넥타이가 그 역할을 한다.

정치인들은 대선 토론 등 중요 행사 때 줄무늬 넥타이를 선호한다. 자신감과 신뢰감을 주기 때문이다. 기업인들은 큰 야외 행사에 열정과 정열의 빨간색 넥타이를, 협상장에 나갈 때는 자신감을 주는 청색 넥타이를 매고 나가는 게 보통이다. 버락 오바마 전 미국 대통령은 감색 슈트와 딤플형 넥타이로 첫 대선에서 젊고 혁신적인 이미지를 얻는 데 성공했다. 투자자들이 앨런 그린스펀 전 미국 중앙은행(Fed) 의장의 의중을 읽기 위해 그의 넥타이 색깔 변화를 꼼꼼히 챙겼다는 것도 유명한 일화다.

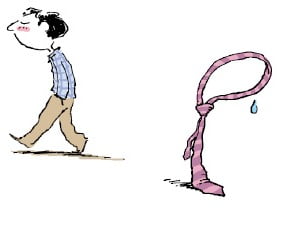

넥타이는 경기 판단의 기준으로도 활용됐다. 불황기로 갈수록 어두운 무채색 계열이, 호황기로 가면 밝은색 넥타이가 더 잘 팔린다는 게 패션업계 통설이다. 실제로 경제위기를 벗어난 2000년대 초와 2010년대 초에 노란색과 핑크색 넥타이가 대유행했던 적이 있다.

넥타이를 보고 숨은 메시지와 경기를 읽는 것도 다 옛일이 됐다. 노타이와 비즈니스 캐주얼 차림이 확산하면서 넥타이 맬 일이 확 줄었기 때문이다. 삼성패션연구소에 따르면, 직장인 복장에서 정장과 캐주얼 비중이 역전된 게 벌써 11년 전 일이다. 지금은 공식 행사장에서나 넥타이를 겨우 볼 수 있을 정도다.

통계청의 소비자물가지수 조사 대상에서 넥타이가 56년 만에 제외돼 눈길을 끌고 있다. 일각에서는 “여태까지 넥타이 가격을 조사했다는 게 더 뉴스”라는 촌평도 나온다. 이런 세상 변화로 1990년 300개가 넘었던 국내 넥타이 봉제업체 수가 10여 개로 줄었다고 한다. 그나마 살아남은 업체들도 중국 업체의 저가 공세로 고사 직전이다. ‘넥타이 데이’ ‘넥타이 주간’이라도 만들어 달라는 업계 호소가 애절하다.

박수진 논설위원 psj@hankyung.com

![[천자 칼럼] 유럽 목줄 죄는 러시아 가스관](https://img.hankyung.com/photo/202112/AA.28401206.3.jpg)

![[천자 칼럼] 부활하는 핑크 타이드](https://img.hankyung.com/photo/202112/AA.28392272.3.jpg)

![[천자 칼럼] 퐁피두센터와 파크원](https://img.hankyung.com/photo/202112/AA.28382723.3.jpg)