"당분간 새 주인 찾기 힘들 듯"

당초 산은은 2019년 3월 체결한 현대중공업그룹과의 본계약에 따라 대우조선 지분 전량을 조선지주사인 한국조선해양에 넘기고, 유상증자에 따른 신주를 받기로 했다. 합병이 완료되면 한국조선해양에 이어 지분 18%를 보유한 2대 주주로 남는다는 계획이었다.

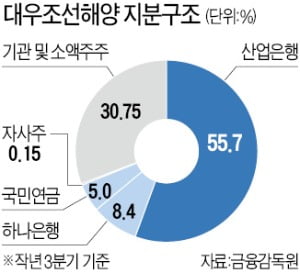

하지만 합병 무산으로 산은은 대우조선의 새 주인을 찾아야 할 처지가 됐다. 10여 년 만에 찾아온 ‘조선업 슈퍼사이클’에도 대우조선의 자력 생존은 현실적으로 쉽지 않다는 것이 산은의 판단이다. 지난해 3분기 기준 대우조선 부채비율은 297.3%다. 작년 상반기에 후판 가격 상승분을 회계장부에 반영하면서 영업손실이 1조원을 넘었을 것으로 추정된다.

대우조선은 조선업 호황에 힘입어 지난해 목표치(77억달러)를 40%가량 초과한 108억달러의 수주를 달성했다. 수주가 실제 매출에 반영되는 데 통상 2~3년이 걸리는 만큼 대우조선이 그사이 유동성 위기에 맞닥뜨릴 것이란 지적도 나온다. 20여 년간 13조원을 투입한 채권단으로선 또다시 공적자금을 지원해야 할 상황에 빠지게 될 수 있다.

정부는 EU 발표 직후 대우조선 경영 정상화를 위해선 ‘민간 주인 찾기’가 필요하다는 것이 일관된 입장이라고 밝혔다. 하지만 새 매수자를 찾는 건 당분간 어려울 것이란 예상이 많다. EU가 액화천연가스(LNG) 운반선 시장 독과점을 우려해 반대한 만큼 LNG선의 또 다른 강자인 삼성중공업과의 합병은 불가능하다. 조선업이 아닌 다른 산업군에서 원매자를 찾아야 한다는 뜻이다. 인수 후보군으로 한화, 효성 등이 꼽히기도 하지만 이들도 선뜻 나서기는 쉽지 않다. 대우조선이 워낙 덩치가 큰 기업인 데다 재무구조도 열악해 섣불리 인수했다가 ‘승자의 저주’에 빠질 수 있어서다.

강경민/남정민 기자 kkm1026@hankyung.com