양자암호, 중소 보안업체엔 그림의 떡?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"당장 돈 안돼…투자 시기상조"

일부 SW 업체는 선제대응 나서

일부 SW 업체는 선제대응 나서

“비트코인이 등장할 때 그랬듯 양자암호통신 하나가 보안 시장 전체를 바꾸지는 않을 겁니다.”(보안업체 A사 관계자)

“대비하지 않을 수 없죠. 10년 뒤 네트워크 보안 시장을 통신 대기업들에 다 내줄 수도 있는 문제입니다.”(보안업체 B사 관계자)

보안기업들이 양자암호기술 상용화를 바라보는 시각은 복잡하다. ‘게임체인저’급 기술이 될 수 있다는 전망에는 대체로 동의하지만 당장 적극적인 움직임에 나서기엔 제약이 따르는 탓이다.

우선은 자금이다. 양자암호 연구를 위해선 대규모 컴퓨팅 인프라와 네트워크 설비, 막대한 연구비가 필요하다. 연 매출 15조원이 넘는 SK텔레콤은 2018년 스위스 양자암호통신 기업 IDQ 인수에만 700억원을 썼다. 지난해 양자암호통신 속도를 4000배 높인 독자 기술을 개발한 KT의 한 해 연구개발(R&D) 비용은 2000억원이 넘는다. 보안업계 한 관계자는 “현재 구도는 과학기술정보통신부가 대형 통신사들을 파트너 삼아 시범사업에 나서는 형태”라며 “덩치가 작은 보안업체가 끼어들 상황이 아니다”고 귀띔했다.

과기정통부와 한국정보보호산업협회(KISIA)에 따르면 국내 정보보안 시장 규모는 2020년 기준 약 4조원. 이 기간 대표격 업체인 SK인포섹(현 SK쉴더스)이 3147억원, 안랩이 1730억원, 시큐아이가 1077억원 상당 연매출을 기록했다.

양자암호 시장이 여러 보안 분야 중 ‘네트워크 보안’ 일부에 그칠 수 있다는 전망도 투자에 신중을 기하는 이유 중 하나다. 실제로 안랩은 엔드포인트(단말)보안 솔루션인 ‘V3’의 매출 비중이 30%가 넘고, SK인포섹과 합병한 SK쉴더스는 폐쇄회로TV(CCTV) 등 물리보안 매출 비중이 70%를 웃돈다. 또 다른 보안업계 관계자는 “큰돈은 아니지만 각자 특화된 솔루션으로 고정 수익을 내서 먹고사는 시장이 보안업계”라며 “당장 돈이 되지 않는 영역에 10년 미래를 내다보고 투자할 여력은 없다”고 전했다.

다만 일부 기업은 알고리즘 적용 등 소프트웨어(SW) 기술 측면에서 선제 대응에 나서고 있다. 통신사 정도의 실험은 못 해도 가능한 수준의 연구는 소화하려는 움직임이다. 보안업체 이스트시큐리티가 지난해 12월 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 진행한 프로젝트가 대표적이다. 이스트시큐리티는 자사 악성코드탐지시스템(MIST)에 쓰이던 공개키암호 방식을 양자내성암호(PQC) 형태로 교체하는 테스트를 KISA와 수행했다. 양자컴퓨터 환경에서 암호 해독이 불가능하도록 설계된 새 SW 알고리즘을 적용한 것이다. 이스트시큐리티는 올해도 KISA와 추가 테스트 사업에 나설 예정이다.

이시은 기자 see@hankyung.com

“대비하지 않을 수 없죠. 10년 뒤 네트워크 보안 시장을 통신 대기업들에 다 내줄 수도 있는 문제입니다.”(보안업체 B사 관계자)

보안기업들이 양자암호기술 상용화를 바라보는 시각은 복잡하다. ‘게임체인저’급 기술이 될 수 있다는 전망에는 대체로 동의하지만 당장 적극적인 움직임에 나서기엔 제약이 따르는 탓이다.

우선은 자금이다. 양자암호 연구를 위해선 대규모 컴퓨팅 인프라와 네트워크 설비, 막대한 연구비가 필요하다. 연 매출 15조원이 넘는 SK텔레콤은 2018년 스위스 양자암호통신 기업 IDQ 인수에만 700억원을 썼다. 지난해 양자암호통신 속도를 4000배 높인 독자 기술을 개발한 KT의 한 해 연구개발(R&D) 비용은 2000억원이 넘는다. 보안업계 한 관계자는 “현재 구도는 과학기술정보통신부가 대형 통신사들을 파트너 삼아 시범사업에 나서는 형태”라며 “덩치가 작은 보안업체가 끼어들 상황이 아니다”고 귀띔했다.

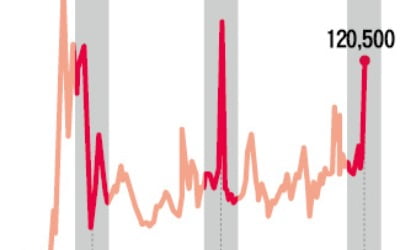

과기정통부와 한국정보보호산업협회(KISIA)에 따르면 국내 정보보안 시장 규모는 2020년 기준 약 4조원. 이 기간 대표격 업체인 SK인포섹(현 SK쉴더스)이 3147억원, 안랩이 1730억원, 시큐아이가 1077억원 상당 연매출을 기록했다.

양자암호 시장이 여러 보안 분야 중 ‘네트워크 보안’ 일부에 그칠 수 있다는 전망도 투자에 신중을 기하는 이유 중 하나다. 실제로 안랩은 엔드포인트(단말)보안 솔루션인 ‘V3’의 매출 비중이 30%가 넘고, SK인포섹과 합병한 SK쉴더스는 폐쇄회로TV(CCTV) 등 물리보안 매출 비중이 70%를 웃돈다. 또 다른 보안업계 관계자는 “큰돈은 아니지만 각자 특화된 솔루션으로 고정 수익을 내서 먹고사는 시장이 보안업계”라며 “당장 돈이 되지 않는 영역에 10년 미래를 내다보고 투자할 여력은 없다”고 전했다.

다만 일부 기업은 알고리즘 적용 등 소프트웨어(SW) 기술 측면에서 선제 대응에 나서고 있다. 통신사 정도의 실험은 못 해도 가능한 수준의 연구는 소화하려는 움직임이다. 보안업체 이스트시큐리티가 지난해 12월 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 진행한 프로젝트가 대표적이다. 이스트시큐리티는 자사 악성코드탐지시스템(MIST)에 쓰이던 공개키암호 방식을 양자내성암호(PQC) 형태로 교체하는 테스트를 KISA와 수행했다. 양자컴퓨터 환경에서 암호 해독이 불가능하도록 설계된 새 SW 알고리즘을 적용한 것이다. 이스트시큐리티는 올해도 KISA와 추가 테스트 사업에 나설 예정이다.

이시은 기자 see@hankyung.com