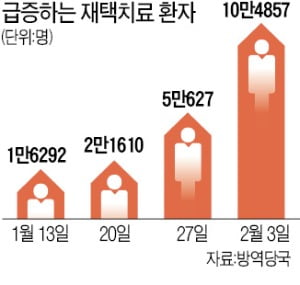

재택치료 10만명 훌쩍…"치료키트 없어 생고생"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

고열·오한에도 해열제없이 버텨

내주 '자기기입 역학조사' 도입

거짓 작성 땐 감염 대확산 우려

확진자가 급증하면서 지방자치단체 보건소의 업무가 급증한 탓이다. 이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관은 “요즘 환자가 너무 많이 나오다 보니 보건소에 행정적 부담이 있는 것이 사실”이라며 “재택치료자 모니터링, 자가격리 확인 여부 등이 줄줄이 늦어지고 있다”고 말했다.

생활치료센터와 선별진료소에서도 잡음이 나오고 있다. 부산에선 지난 1일 생활치료센터에 입소한 50대 확진자가 숨진 채 발견됐다. 사망 후에도 의료진이 알아채지 못해 수시간 동안 방치됐다는 사실이 알려지면서 ‘부실 관리’ 논란이 일고 있다. 이 통제관은 “(고위험군은) 하루 두 번 이상 모니터링해야 하는데, 아마 (현장에서) 어려움이 좀 있었던 것 같다”고 했다.

3일부터 유전자증폭(PCR) 검사 대상 제한 등 새로운 검사체계가 적용됐지만 선별진료소에선 이틀째 혼선이 이어지고 있다. 이날 경기 남양주시 풍양보건소엔 검사를 받으려는 사람들이 몰리면서 자가검사키트에서 양성이 나온 고위험군과 일반 대상자가 뒤섞였다. “코로나19 증상이 있는데 왜 바로 PCR 검사를 받을 수 없냐”고 항의하는 사람도 적지 않았다.

방역당국은 보건소의 행정적 부담을 덜기 위해 다음주부터 ‘자기 기입식 역학조사’를 도입하기로 했다. 확진자가 직접 추정 감염경로, 접촉자 여부 등을 입력하는 방식이다. 의료계 일각에선 확진자가 거짓으로 작성하더라도 이를 판별하기 어려워 오히려 감염을 확산시킬 수 있다는 우려가 나온다. 방역당국이 역학조사를 사실상 포기했다는 지적이다.

이선아 기자 suna@hankyung.com

![AI 열풍 가장 잘 활용할 소프트웨어 주식 3종목 [인베스팅닷컴]](https://d18-invdn-com.investing.com/content/picd835212bfb6c736a80d1f399212c584b.png)