광양 망덕포구, 윤동주 詩 숨긴 항아리가… [고두현의 문화살롱]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

■ '동주 절친' 정병욱의 옛집

기숙사·하숙방 함께 썼던 병욱

학병 끌려가기 직전 고향집에

동주의 육필 시집 원고 맡겨

어머니가 한밤중 마룻장 뜯고

항아리 속 깊숙이 감춘 덕분에

광복 후 '하늘과 바람과…' 탄생

고두현 논설위원·시인

기숙사·하숙방 함께 썼던 병욱

학병 끌려가기 직전 고향집에

동주의 육필 시집 원고 맡겨

어머니가 한밤중 마룻장 뜯고

항아리 속 깊숙이 감춘 덕분에

광복 후 '하늘과 바람과…' 탄생

고두현 논설위원·시인

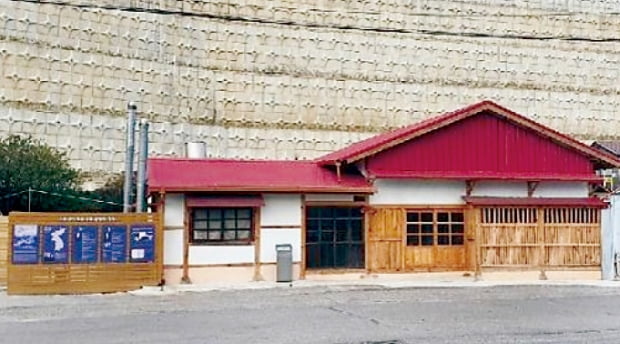

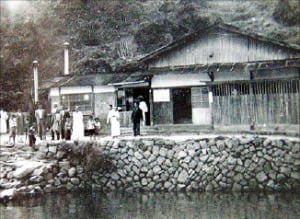

정병욱의 아버지 정남섭은 이곳에서 1934년부터 양조장을 운영했다. 경남 남해 태생인 그는 3·1운동 주도 후 하동으로 피신해 교편을 잡다 여기에 정착했다. 이 집에서 자란 정병욱이 윤동주를 만난 것은 1940년 연희전문학교(현 연세대) 신입생 때였다. 신문 학생란에 실린 그의 글을 보고 윤동주가 찾아왔다. 동주는 3학년이었고 다섯 살 많았지만 둘은 평생지기가 됐다. 기숙사와 하숙집에서 함께 생활했고, 문학과 예술을 논하며 조국의 앞날을 걱정했다.

북간도와 광양 잇는 문학 현장

일제 말기인 1944년 1월, 정병욱은 학병으로 징집돼 일본으로 끌려가게 됐다. 떠나기 전 그는 어머니에게 동주의 원고를 맡기며 “소중히 간직하고, 둘 다 돌아오지 못하더라도 조국이 독립하면 세상에 알려 달라”는 말을 유언처럼 남겼다.

어머니는 날이 어둡기를 기다려 마룻장을 뜯고 항아리 속에 원고를 넣어 일제의 감시를 피했다. 습기가 찰까 봐 볏짚을 깔고, 마룻장 위는 나무 책상으로 가렸다. 그 사이 윤동주는 일본 후쿠오카 감옥에 갇혔고, 광복을 6개월 앞둔 1945년 2월 16일 옥사하고 말았다.

동주와 스승이 간직했던 원고는 유실돼 찾을 길이 없다. 정병욱이 지켜낸 원고가 없었다면 한국 문학사의 한 페이지를 통째로 비워둬야 할 뻔했다. 그런 점에서 ‘윤동주라는 빛(光)’과 ‘정병욱이라는 볕(陽)’을 아우르는 광양(光陽) 옛집의 의미는 각별하다. 북간도 용정 출신의 윤동주 문학이 한반도를 관통해 이곳 마루 밑에서 다시 태어난 것이다.

서울대 국문과 교수를 지낸 정병욱은 ‘잊지 못할 윤동주’라는 수필에서 “동주의 노래소리는 이 땅의 방방곡곡에 메아리치지 않는 곳이 없게 되었으니 동주는 죽지 않았다”며 “내 평생 가장 보람 있고 자랑스런 일은 동주의 시를 간직했다가 세상에 알린 것”이라고 회고했다.

정병욱 탄생 100년, 동주 서거 77주기

![광양 망덕포구, 윤동주 詩 숨긴 항아리가… [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202202/AA.28783870.1.jpg)

![광양 망덕포구, 윤동주 詩 숨긴 항아리가… [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202202/AA.28783869.1.jpg)

![세상을 바꾸는 건 '거대한 혁명'보다 '작은 친절' [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202201/AA.28659174.3.jpg)

!['모나리자 도난' 사건이 낳은 詩 '미라보 다리' [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202201/07.21340772.3.jpg)

![구두장이와 가난한 부부를 감동시킨 선물 [고두현의 문화살롱]](https://img.hankyung.com/photo/202112/AA.28417405.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)