낙동강 하굿둑 건설부터 수시 개방까지…생태계 회복력 보여줄까

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정부, 매월 대조기 바닷물 유입해 연중 자연상태 가까운 기수역 조성

향후 염분 피해 모니터링 등 농업 및 각종 용수 문제는 상시 확인

낙동강 하구 일대 공단 개발과 식량 생산지인 김해평야 보호 등을 위해 인위적으로 막았던 물의 흐름을 자연 상태로 되돌리고 생태계를 회복하려는 시도다.

강물과 바닷물의 단절로 사라진 생물자원의 보고 낙동강 '기수역(汽水域)'을 매월 대조기(바닷물 조차가 가장 클때)때 하굿둑 수문을 열어 바닷물이 강으로 들어오게 함으로써 연중 자연 상태에 가깝게 만들겠다는 게 이번 조치의 핵심이다.

하굿둑 상시 개방으로 영향을 받을 수 있는 농업 분야와 각종 용수 문제 등은 향후 면밀하게 지켜봐야 하는 것은 남은 숙제다.

◇ '생태 균형 잃어버린 35년'

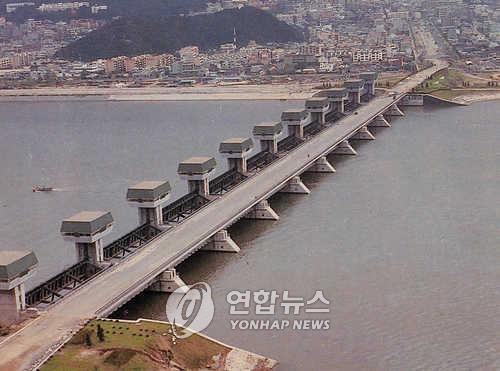

10일 부산시 등에 따르면 사하구와 강서구 사이를 흐르는 낙동강을 가로질러 수문이 건설된 것은 1987년이다.

길이 2천400m, 높이 18.7m의 구조물로, 당시 1천573억원이라는 천문학적 예산이 투입됐다.

바닷물과 강물을 차단해 김해평야(낙동강 수계 4만㏊)에서 안정적인 식량 생산이 가능하게 하고, 강 수위를 높여 각종 용수를 확보하려는 목적으로 만들었다.

여기에 강 하구 양안을 메워 산업단지를 조성하려는 부수적인 목적도 있었다.

강바닥에서 긁어낸 2천만㎥의 흙으로는 하굿둑 주변의 개펄과 습지를 메워 낙동강 하구에 택지와 공단(장림공단)을 조성하기도 했다.

하지만 하굿둑은 건립 계획이 발표될 때부터 환경 파괴 논란이 있었다.

낙동강 하구 일대는 매년 겨울 시베리아 북반구에서 날아온 수만 마리 철새가 머무는 '동양 최대 철새 도래지'로, 1966년부터 천연기념물(179호)로 지정돼 있었다.

민물과 바닷물이 만나 0.5∼3%의 염분농도를 보이는 낙동강 하구 기수역은 다양한 어종이 서식해 생태계의 보고라고도 불리는 곳이었다.

이 때문에 시민사회는 건립 반대 운동을 벌여왔다.

하굿둑 건립 사업이 우리나라 1호 환경영향 평가의 대상이 된 이유이기도 하다.

하지만 환경 영향 평가 졸속 논란 끝에 하굿둑은 결국 완공됐고, 이후 생태계가 균형을 잃어가는 징후가 잇따랐다.

강바닥은 산소가 줄어 바닥 어종들은 살기 어려워졌고, 낙동강 하구 어민들의 주 어업이던 통발 어업은 직격탄을 맞기 시작했다.

각종 개발로 철새 수는 급격하게 줄었고, 4대강 사업 이후에는 강물 정체 현상으로 녹조가 더 심해지기도 했다.

시민사회는 2015년부터 하굿둑 개방 목소리를 높이기 시작했다.

부산시도 이에 호응해 당시 하굿둑 개방 추진을 공개적으로 선언했고, 2017년 대선에서 문재인 대통령이 공약하면서 마침내 수시 개방까지 이뤄졌다.

환경부와 부산시는 범정부 차원에서 2018년부터 3차례에 걸친 실증실험과 4차례의 시범 개방을 진행하며 강의 회복력을 확인했다.

연구용역을 수행하고 해수유입 실증실험을 하며 개방 운영 기반을 조성해 갔다.

염분 수치모델링을 개발해 검증하고 오차를 검증하는 절차를 반복하면서 이해관계자들과의 소통과 공감대를 넓혀가려는 노력을 기울였다.

2019년 7월부터 민관협의체를 구성·운영하며 하굿둑 개방과정을 공유하고 의견도 수렴했다.

지난해에는 계절별로 4차례에 걸쳐 장기 수문 개방 시범운영을 하며 계절적 특성에 따른 모니터링도 진행했다.

정부는 이 과정에서 낙동강 하구의 회복력을 확인해갔다.

수문을 시범 개방한 전후로 어류를 조사한 결과 뱀장어, 숭어, 문절망둑, 점농어, 농어 등 다양한 기수 어종이 포착되며 생태 소통 효과가 곧바로 나타나는 것을 관찰했다.

여기에 생태계 복원사업도 함께 시행하며 어린 연어와 동남참게 등을 방류하고, 철새들의 먹이인 새섬매자기 식재에도 나섰다.

낙동강 하구 대표적인 생물 종인 재첩 복원을 위한 작업도 해나갔다.

바닷물이 강물을 얼마나 거슬러 올라가는지와 수문 조절로 이를 정확히 통제할 수 있는지, 통제를 벗어났을 때 어떤 수단을 쓸 수 있는지는 수문 상시개발로 인해 혹시 모를 피해에 따른 이해 관계자의 반발을 줄이는 데 중요한 문제였다.

더욱이 하굿둑 상류 25㎞ 지점에는 부산시민의 식수원인 취수장이 있어 바닷물 통제가 어려우면 식수 확보에 피해를 볼 수 있다는 점에서도 관심이 쏠렸다.

낙동강유역물관리위원회는 실험을 통해 기수역 구간을 조절할 수 있고, 필요하면 합천댐·밀양댐·함안보 등의 물을 방류해 염분을 인위적으로 밀어내는 방안의 유효성도 확인했다는 입장이다.

현재까지 조사에서 하굿둑 개방으로 인해 발생하는 인근 지하수 염분 농도에 유의미한 변화는 관찰되지 않았고, 염분 농도도 하굿둑 개방 자체보다 방류량에 더 큰 영향을 받는다고 설명하고 있다.

낙동강 수시 개방은 향후 발생하는 변화에 대한 면밀한 모니터링과 혹시 모를 피해에 대한 반발을 줄여가는 조화로운 개방을 추구해 가는 것이 숙제다.

낙동강 하굿둑으로 피해를 볼 가능성이 있는 농민들은 여전히 속앓이하고 있다.

낙동강 개방을 추진하던 당시 트랙터 시위를 하며 거센 반발을 했던 것에 비해 현재 표면적인 반발은 수그러든 상황이지만 실제 피해가 확인될 경우 변화가 올 수 있다.

부산농민연대 한 간부는 "피해가 없다는 정부의 연구 조사에 대해 신뢰할 수 없는 것이 사실"이라면서 "이명박 정권 때 만난 연구자는 식량 부족 국가인 한국의 물 자원 관리의 중요성을 말하며 보를 만들고 농민을 설득했는데, 정권이 바뀌니 연구자들은 '염분 피해가 없다'는 입맛에 맞는 결과만 내놓는다"고 주장했다.

낙동강유역물관리위원회는 향후 염분 피해 방지를 위한 모니터링을 강화하고 그 결과도 공개해 전문가와 이해관계자들이 정기적으로 평가할 수 있도록 하는 대책이 마련돼 있다고 말한다.

현재 부산지역 농가들이 서낙동강 일대에 몰려 있다는 점을 고려해 서낙동강 수질 개선 대책에도 적극적으로 나설 방침이다.

낙동강유역물관리위원회 관계자는 "현재 낙동강 지역에 예정된 개발로 인해 농경지 규모는 10년 내 75% 정도가 사라질 것으로 보여 이런 문제는 시간이 지나면 어느 정도 해소되는 부분이 있다"면서 "현재도 화훼나 짭짤이 토마토 등 염분에 큰 영향을 받지 않는 특수 작물 중심이라 큰 피해가 없고 대책도 마련돼 있다"고 밝혔다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 우리금융, 동양·ABL생명 함께 품는다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/data/service/edit_img/202406/4bd37d860d109c324069e5663a99d843.jpg)

![美 주요 지수 일제히 상승…아마존 시총 2조달러 돌파 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/ZA.37133868.1.jpg)

![[단독] 반도체 실탄 확보 나선 삼성·하이닉스…"AI칩 전쟁서 승리할 것"](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161891.3.jpg)

![[단독] 1%만 쓰는 폰…'영상통화 시대' 이끈 3G 막 내린다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161743.3.jpg)