업계 "정책·감독 기능 이원화하면 이중규제로 혼란 우려"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

금융업계 반응 및 해외 사례

美, 분야별 감독 기구 갖춰

英, 감독·소비자 보호 분리

美, 분야별 감독 기구 갖춰

英, 감독·소비자 보호 분리

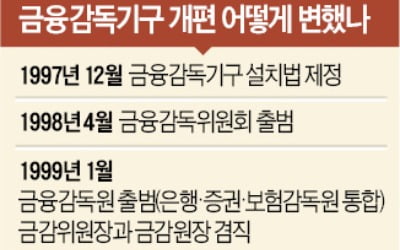

금융정책과 감독기능을 이원화하는 내용의 금융감독 체계 개편안에 대해 업계는 대체로 부정적인 반응을 보이고 있다. 정부로부터 독립된 기구에 너무 큰 권한을 부여하면 무소불위의 권력을 휘두르는 부작용을 낳을 수 있다는 시각이다. 또 이원화된 기구 간 업무 조율이 되지 않아 이중 규제나 감독 ‘사각지대’가 생길 수 있다는 우려도 나온다.

16일 한 시중은행 관계자는 ‘금융감독원보다 더욱 강한 민간 독립기구’ 설치 주장에 대해 “독립적인 권한을 준다는 것은 결국 현재 금감원과 같은 기구에 행정처분권을 주겠다는 것인데, 국민 기본권을 침해할 수 있는 행정은 행정부만 해야 한다고 본다”고 지적했다. 이어 “공무원도 아닌 민간 기구가 기업을 마음대로 감독하는 것은 오히려 관치 금융의 부작용을 강화시키는 결과를 낳을 것”이라고 우려했다. 또 다른 금융권 고위 임원은 “현재 감독기구의 제재 결정만으로 금융사 최고경영자(CEO)의 취업이 수년간 제한되고 영업이 정지되는 등 여파가 크다”며 “제재 권한을 함께 가진 기구라면 법률에 반드시 근거를 두고 제한된 권력만을 행사할 수 있도록 해야 한다”고 주장했다.

정책 기관과 감독 기관의 ‘엇박자’가 생길 수 있다는 주장도 제기된다. 한 금융권 관계자는 “정부가 추구하는 방향과 감독 기구가 원하는 방향이 다를 때 기업의 입장이 난처해질 수 있을 것 같다”며 “피감 기관으로서는 현행 체계를 그대로 운영하는 것이 일관된 정책 제시 측면에서 나을 것이라고 본다”고 말했다.

해외에서도 금융감독기구 독립은 오래된 논쟁 거리다. 현재 일본을 제외한 선진국 대부분이 감독기구를 별도로 두고 있지만 방식은 제각기로 운영된다. 미국은 은행, 증권, 보험 등 분야별 감독 기구를 두고 이를 총괄하는 위원회를 두고 있다. 영국은 건전성 감독 기구와 소비자 보호 기구를 별도로 운영하는 ‘쌍봉형’ 감독 체계를 운영 중이다. 한 금융사 임원은 “감독 체계는 금융산업 규모와 특성에 따라 사회적 합의를 이뤄가야 하는 부분”이라며 “선거 때마다 정치권을 중심으로 급격하게 논의가 이뤄지는 것은 바람직하지 않다”고 지적했다.

정소람/빈난새/박진우 기자 ram@hankyung.com

16일 한 시중은행 관계자는 ‘금융감독원보다 더욱 강한 민간 독립기구’ 설치 주장에 대해 “독립적인 권한을 준다는 것은 결국 현재 금감원과 같은 기구에 행정처분권을 주겠다는 것인데, 국민 기본권을 침해할 수 있는 행정은 행정부만 해야 한다고 본다”고 지적했다. 이어 “공무원도 아닌 민간 기구가 기업을 마음대로 감독하는 것은 오히려 관치 금융의 부작용을 강화시키는 결과를 낳을 것”이라고 우려했다. 또 다른 금융권 고위 임원은 “현재 감독기구의 제재 결정만으로 금융사 최고경영자(CEO)의 취업이 수년간 제한되고 영업이 정지되는 등 여파가 크다”며 “제재 권한을 함께 가진 기구라면 법률에 반드시 근거를 두고 제한된 권력만을 행사할 수 있도록 해야 한다”고 주장했다.

정책 기관과 감독 기관의 ‘엇박자’가 생길 수 있다는 주장도 제기된다. 한 금융권 관계자는 “정부가 추구하는 방향과 감독 기구가 원하는 방향이 다를 때 기업의 입장이 난처해질 수 있을 것 같다”며 “피감 기관으로서는 현행 체계를 그대로 운영하는 것이 일관된 정책 제시 측면에서 나을 것이라고 본다”고 말했다.

해외에서도 금융감독기구 독립은 오래된 논쟁 거리다. 현재 일본을 제외한 선진국 대부분이 감독기구를 별도로 두고 있지만 방식은 제각기로 운영된다. 미국은 은행, 증권, 보험 등 분야별 감독 기구를 두고 이를 총괄하는 위원회를 두고 있다. 영국은 건전성 감독 기구와 소비자 보호 기구를 별도로 운영하는 ‘쌍봉형’ 감독 체계를 운영 중이다. 한 금융사 임원은 “감독 체계는 금융산업 규모와 특성에 따라 사회적 합의를 이뤄가야 하는 부분”이라며 “선거 때마다 정치권을 중심으로 급격하게 논의가 이뤄지는 것은 바람직하지 않다”고 지적했다.

정소람/빈난새/박진우 기자 ram@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)