자유와 저항·독립의 상징 인물

대통령도 할머니도 그의 시로

"우크라이나에 영광을!" 항전

전국 곳곳 동상만 1200여 개

'오렌지 혁명' 때 외치던 명구

탱크 가로막으며 시민들 합창

고두현 논설위원

셰우첸코는 러시아 제국의 지배를 받던 약소국 우크라이나 국민에게 민족의식을 일깨운 시인. 농노의 신분으로 태어나 비운의 조국에 자유와 저항의 불길을 지핀 사상가이기도 하다.

우크라이나가 러시아의 침공을 받은 지 이틀째 날, 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 수도 키이우(키예프) 거리에서 스마트폰으로 동영상을 올렸다. 그는 자신이 도망쳤다는 러시아의 거짓 선전을 일축하며 “우리 모두 여기 있다. 우리는 여기서 함께 싸우며 나라를 지킬 것이다. 우크라이나에 영광을!”이라고 외쳤다.

셰우첸코의 시는 2004년 ‘오렌지 혁명’과 2014년 ‘유로마이단’ 등 친러 정권을 몰아낸 시위에서도 울려 퍼졌다. 총알과 화염병이 날아다니는 거리에서 시민들은 그의 시를 함께 읊으며 밤새워 싸웠다.

우크라이나 전역에는 그의 동상이 1256개나 있다. 세계적으로도 35개국에 128개가 서 있다. 그가 태어난 3월 9일은 대통령과 정부 요인들이 그의 동상에 헌화하고, 모든 국민이 그를 추모하는 국경일이다. 우크라이나 화폐에도 그의 초상이 그려져 있다.

그는 제정 러시아의 압제 속에서 러시아어 대신 우크라이나어로 시를 썼다. 나라 없던 시절, 모국어의 뿌리로 민족자존과 독립의 꿈을 키웠다. 일제강점기에 한국어로 시를 쓰며 민족혼을 지킨 윤동주와 닮아 ‘우크라이나의 윤동주’로도 불린다. 둘의 시는 서정시이자 민족시인 동시에 저항시였다.

셰우첸코의 첫 번째 시집 《코부자르(Kobzar)》(1840)는 우크라이나 전통악기를 매개로 조국의 현실을 노래한 절창이다. 이듬해 발표한 《하이다마키》도 민족사를 장엄하게 엮어낸 서사시의 백미로 꼽힌다.

그는 ‘광인’이라는 시에서 ‘울부짖으며 신음하는 넓은 드니프로 강이여!/ 성난 바람 불어와 버들가지 땅으로 휘감고/ 집채만 한 파도 들어 올리는구나’라며 외세에 시달리는 조국의 운명을 가슴 아파했다. 이는 어릴 때 부모를 잃고 노예 생활과 투옥, 유배, 망명의 파란만장한 생을 산 그의 시련과도 맞닿아 있다.

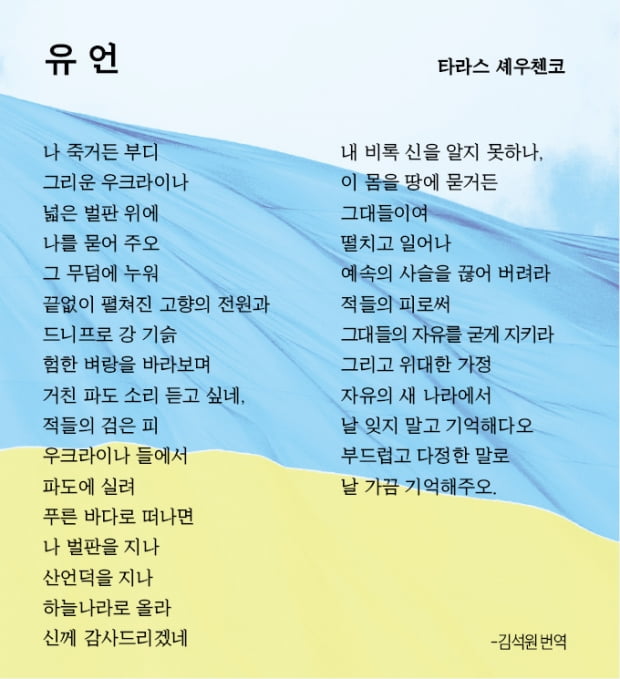

그의 시 ‘유언’은 150개 이상 언어로 번역돼 있다. 이 시에선 지금의 러시아 침공을 예견이라도 한 듯 ‘그대들이여/ 떨치고 일어나/ 예속의 사슬을 끊어 버려라/ 적들의 피로써/ 그대들의 자유를 굳게 지키라’고 당부했다. ‘그리고 위대한 가정/ 자유의 새 나라에서/ 날 잊지 말고 기억해다오/ 부드럽고 다정한 말로/ 날 가끔 기억해주오’라는 마지막 구절의 여운이 눈물겹게 아프고도 진하다.