[단독] "부모 소득 적을수록…男 보다 女 대학원 진학률 낮아"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

20일 김창환 캔자스대 사회학과 교수는 최근 한국사회학회에 발표한 논문 ‘가족의 사회경제적 배경과 대학원 진학 확률의 성별 격차’를 통해 이같은 결론을 도출했다고 밝혔다.

김 교수는 한국고용정보원의 대졸자직업이동경로조사(GOMS)를 이용해 4년제 대학과 교육대학 졸업자 11만1560명을 분석했다. 대학원 진학 기준은 ‘졸업 후 1년 이내 대학원 진학 경험 여부’를 기준으로 했다.

소득에 따라 대학원 진학률 차이나

논문에 따르면 2010~2018년 4년제 대학 졸업자 중 대학원에 진학한 경험이 있는 비율은 13.5%였다. 이중 남성은 14.7%, 여성은 12.2%로 남성이 여성보다 2.5%포인트 높았다.

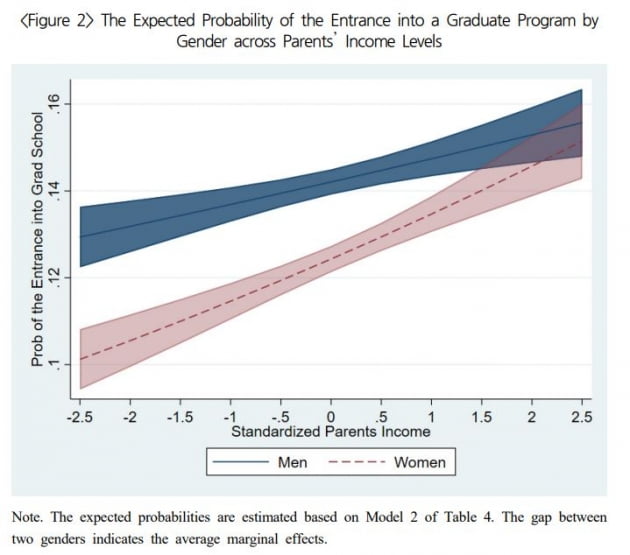

저소득층으로 갈수록 가족 내에서 딸에게 더 높은 수준의 교육에 투자하지 않으려는 경향이 높았다. 특히 소득 하층 출신 여성 대학 졸업자는 같은 배경의 남성보다 진학 확률이 떨어졌다. 소득 하위 10% 분위에서 남성의 대학원 진학 확률은 13.5%, 여성은 11.2%로 격차가 2.4%포인트 나는데 반해, 소득 상위 10% 이르면 남성 14.9%, 여성 13.8%로 격차가 1.1%로 줄어들었다.

논문은 “남녀 모두 가족의 사회경제적 배경이 대학원 진학 확률에 영향을 끼치지만, 여성의 대학원 진학 확률은 남성보다 가족 배경의 계층 격차에 더 민감하다”고 설명했다.

인문계 대졸자 남성의 대학원 진학률은 16.1%, 여성은 12.3%로 3.8%포인트 차이가 났다. 공학계열은 성별 차이가 없었고, 사회계열에서는 여성이 남성보다 1.0%포인트 높았다.

김 교수는 논문을 통해 “사회계열에 비해 인문계열의 평균 소득이 낮고, 공학계열에 비해 자연계열의 평균 소득이 낮은 것을 고려할 때 상대적으로 소득이 낮은 전공에서 전반적인 대학원 진학률이 높고 성별 격차가 큰 경향이 있다”고 지적했다.

강남 3구 고교 졸업자의 대학원 진학률 ‘최고’

대학원 진학에 있어 출신 고등학교의 위치도 변수인 것으로 나타났다. 고교 소재지별로 서울 소재 고등학교 졸업자의 대학원 진학률이 16.0%로 가장 높고, 호남 소재 고등학교 졸업자의 진학률이 12.0%로 가장 낮았다. 서울에서도 강남 3구 소재 고등학교 졸업자는 대학원 진학률 18.4%로 다른 서울지역보다 높았다.

부모의 교육 수준도 대학원 진학에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 부모가 초대졸 이하일 때와 비교해서 부모가 대학원을 나왔을 때 자녀의 대학원 진학 확률이 2.5배 가까이 높았다. 특히 부친보단 모친의 학력이 대학원 진학에 유의미한 영향을 미쳤다.

부친이 대학원을 나왔을 때는 그 자녀의 24.0%가, 모친이 대학원을 나왔을 때는 27.0%가 대학원에 갔다. 모친이 대학원을 나왔을 때는 남성과 여성의 대학원 진학 확률 차이가 0.5%포인트로 거의 차이나지 않았다. 모친이 대학만 나왔을 때 아들은 20.4%가 대학원에 가고, 딸은 15.9%가 진학해 4.5%포인트 차이나는 것과는 대비되는 결과다.

“가정형편 장학금 늘려야”

논문은 “이러한 성별 차이는 남녀의 성향 차이에 따른 개인적 선택의 결과일 수도 있고, 대학원 졸업 후 노동시장 성과의 성별 격차에 따른 구조적 제약의 결과일 수도 있다”고 밝혔다.

다만 이번 연구에서 성별 격차를 ‘차별’로 직접 해석하기는 어렵다는 김창환 교수의 설명이다. 김 교수는 “차별보다는 ‘구조적 제약’이라는 표현이 올바르다”며 “예를 들어 여성은 남성보다 가족중심적 사고를 하기 때문에 가정 형편이 어려우면 자발적으로 대학원 진학을 포기하는 경향이 남성보다 클 수도 있다”고 말했다.

김 교수는 소득과 성별로 인한 대학원 진학률 차이를 보정하기 위한 노력이 필요하다고 강조했다. 그는 “대학원에서 가정형편 장학금을 늘리거나, 여대생들에게 여성 지도교수나 여성 대학원생를 멘토로 연결시키는 방안이 고려될 수 있다”며 “여성이 여성 롤모델을 보고서 행동을 바꾸는 경향이 있기 때문”이라고 덧붙였다.

김남영 기자 nykim@hankyung.com

![한성숙, 네이버 대표 물러났지만…존재감은 오히려 더 커졌다 [강경주의 IT카페]](https://img.hankyung.com/photo/202203/01.29328384.3.jpg)

!["1억 넣은 투자자는 휴대폰 한 대 값도 못 건져" 비명 [박의명의 불개미 구조대]](https://img.hankyung.com/photo/202203/99.27321732.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)