포스트 코로나·디지털 전환…

상장사 현금성 자산 23% 증가

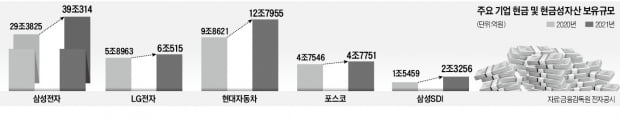

삼성전자, 작년 10조 늘려 39조

현대차도 13조로 30% 늘어

23일 한국경제신문이 사업보고서를 제출한 유가증권시장의 시가총액 상위 50개 기업(금융사·공기업 등 제외)을 분석한 결과, 작년 말 현금 및 현금성 자산(통화 대용 증권, 당좌·보통 예금, 만기 3개월 이하 채권 등) 보유액은 148조9686억원으로, 전년 말 120조6365억원 대비 23.4% 늘어났다. 보유 규모나 증가 폭 모두 사상 최대치다. 코로나19 사태 이전인 2019년 말에 비해선 56.6% 늘어난 것이다.

대표적으로 삼성전자는 현금 보유액을 29조3825억원에서 39조314억원으로 32.8%, 현대차는 9조8621억원에서 12조7955억원으로 29.7% 각각 늘렸다. 아모레퍼시픽은 지난해 현금은 2561억원 줄었지만, 예치금과 수익증권 등 단기에 동원 가능한 유동자산은 3684억원 늘었다. 현대중공업은 지난해 8002억원 규모 영업이익 손실을 내면서도 기업공개(IPO)를 활용해 보유 현금을 1조3148억원에서 2조1373억원으로 확대했다. 코로나19 사태 이전보다 현금이 줄어든 기업은 삼성물산과 LG이노텍 등 다섯 곳에 불과했다.

기업들은 채권 발행과 증자를 동시에 활용했다. 지난해 일반 기업회사채 발행 물량은 46조7230억원에 달했고, 이 가운데 13조3760억원이 순발행 물량이었다. 조(兆) 단위 증자에 나선 곳도 여럿 있었다. 대한항공과 한화솔루션은 각각 3조3000억원, 1조3500억원 규모로 신주를 발행해 자금을 모았다.

기업들은 올 들어 금리 인상으로 이자 부담이 커졌음에도 부채를 갚는 대신 현금 확대에 주력하고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1~2월 회사채는 3조원, 기업어음과 단기사채는 10조원가량 순발행됐다. 시중 은행의 대기업 대출도 1~2월 두 달 새 4조7867억원 불었다. 대형 증권사 투자은행(IB) 부문 관계자는 “금리가 많이 올라 기업들이 회사채를 줄일 것으로 예상했지만 기업들은 ‘지금이 이자율이 제일 싼 것 아니냐’며 적극적으로 회사채 발행에 나서고 있다”고 전했다. 신세계 SK CJ 한화 등 보유 부동산을 팔거나 유동화해 현금을 마련하는 그룹도 있었다.

기업이 사상 최대 규모 현금을 쌓은 것은 코로나19 종식 이후 시장 변화와 친환경·디지털산업 전환을 위한 실탄 마련 차원으로 분석된다. 여기에 인플레이션 우려와 우크라이나 전쟁 등으로 공급망 리스크가 커지는 등 경영 불확실성이 높아지고 있는 점도 기업이 현금 보유를 늘리는 이유로 꼽힌다. 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사 관계자는 “기업이 대규모 투자를 하더라도 재무적투자자(FI)를 찾거나 합작사를 설립하는 등 최대한 현금흐름을 훼손하지 않는 데 올해 경영의 방점을 찍고 있다”고 말했다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com