파나소닉홀딩스 오늘 출범

가전 등 8개 사업회사 체제로

권한·책임 강화, 성장정체 타개

파나소닉은 4월 1일부터 지주회사로 전환하면서 회사 이름을 ‘파나소닉홀딩스’로 바꾼다고 31일 밝혔다. 2008년 사명을 마쓰시타전기산업에서 파나소닉으로 바꾼 지 14년 만이다. 기존 사업부를 물적 분할해 지주사 아래에 생활가전, 주택, 오토모티브 등 8개 사업회사를 두는 구조다. 파나소닉 관계자는 “어중간했던 사업부 대표의 권한과 책임을 명확히 해서 보다 적극적으로 선택과 집중을 할 것”이라고 설명했다.

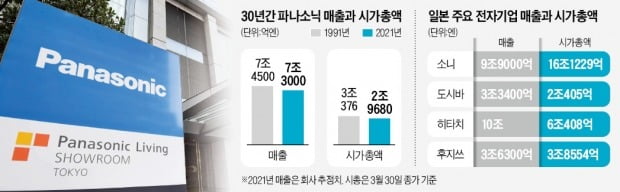

3월 30일 기준 파나소닉의 시가총액은 2조9680억엔으로 1991년 말 3조376억엔을 밑돈다. 전통적인 라이벌 소니의 시가총액은 16조3121억엔까지 늘었다. 삼성전자와의 경쟁에서 밀린 소니가 제조 회사에서 콘텐츠 회사로 변신한 것과 달리 파나소닉은 사업 재편에 소극적이었던 점이 원인으로 꼽힌다.

니혼게이자이신문의 스타 칼럼니스트 나카야마 아쓰시는 지난 24일 칼럼에서 “현 상태대로라면 30년 후 아마존과 소니의 매출은 각각 1경6455조엔, 391조엔으로 늘어나는 반면 파나소닉은 10조엔에서 제자리걸음할 것”이라고 내다봤다. 30년 뒤면 아마존과 1645배, 소니와는 39배 격차가 벌어지는 시나리오를 저지하기 위해 파나소닉이 내건 전략이 지주사 전환이다.

‘소니와 달리 여전히 제조업 마인드를 버리지 못한다’는 지적을 의식한 부분이 눈에 띈다. 8개 계열사 가운데 하나로 ‘오퍼레이션엑설런스 주식회사’를 신설한 게 대표적이다. 별도의 생산설비와 판매망 없이 전 계열사에서 뽑은 인재들로 편성한 이 회사는 파나소닉의 솔루션 사업을 전담한다.

파나소닉은 지난해 회사 역사상 최대 규모인 7860억엔을 들여 미국 소프트웨어 기업인 블루욘더를 인수했다. 블루욘더는 인공지능(AI)으로 제품 수요와 납기를 예측하고 공급망 개선 방안을 제시하는 소프트웨어 업체다. 파나소닉은 블루욘더 인수로 제조업에 소프트웨어를 융합해 서비스형 기업으로 변신하는 세계적 흐름에 합류할 것으로 기대하고 있다. 매월 서비스 요금을 받는 정기구독형 사업도 진행할 방침이다.

지나치게 높은 가전 의존도는 여전히 과제로 지적된다. 가전부문 매출이 8개 사업회사 매출 합계의 60% 이상을 차지한다. 비대한 조직도 개선해야 할 부분으로 꼽힌다. 파나소닉은 항공기 엔터테인먼트시스템, 태블릿 PC부터 자전거, 건전지, 용접기, 산업용 코일 등 ‘안 만드는 게 없는’ 종합전자회사 모델을 고수하고 있다. 작년 말 파나소닉의 계열사는 537개, 임직원 수는 24만786명이었다. 매출이 파나소닉의 네 배인 삼성전자의 계열사는 228개, 임직원 수는 11만3485명이다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

![SK 손잡고 도시바메모리 인수한 베인, 이번엔 도시바 '눈독' [정영효의 일본산업 분석]](https://img.hankyung.com/photo/202204/01.29483179.3.jpg)