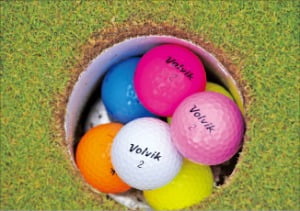

'컬러 골프공 대명사' 볼빅은 왜 실패했나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

비즈 스토리

'컬러볼 아버지' 문경안 회장 퇴진

과감한 투자로 한때 시장 2위

해외수출로 1000만弗 금자탑도

과도한 마케팅으로 비용 '눈덩이'

3년 연속 적자…결국 2선 후퇴

'컬러볼 아버지' 문경안 회장 퇴진

과감한 투자로 한때 시장 2위

해외수출로 1000만弗 금자탑도

과도한 마케팅으로 비용 '눈덩이'

3년 연속 적자…결국 2선 후퇴

1일 골프업계에 따르면 볼빅은 지난달 30일 정기 주주총회를 열고 화장품 제조업체인 제닉 부대표를 지낸 홍승석 씨를 신임 대표로 선임했다. 문 회장은 사내이사직에서 사임했다. 문 회장의 퇴임은 사실상 예고된 일이었다. 밴처캐피털인 TS인베스트먼트가 238억원을 들여 전환우선주 등 전체 지분의 54%를 획득해 새로운 주인이 됐기 때문이다. 문 전 회장은 결국 고문으로 물러나며 2선으로 후퇴했다.

문 전 회장은 2000년대 중반까지 ‘싸구려 공’을 만들던 볼빅을 국내 최고 골프공 브랜드로 일으켜 세운 인물이다. ‘볼빅=문경안’이라는 말이 있을 정도로 볼빅과 문 회장은 하나였다. 철강회사 비엠스틸을 이끌던 그는 2009년 볼빅이 시장에 나오자마자 인수했다. ‘골프광’다운 결정이었다. 철강회사를 정리한 그는 “세계 스포츠 10대 강국인 한국에 변변한 스포츠 브랜드가 하나 없는 게 말이 되느냐. 볼빅을 세계 10대 스포츠 브랜드로 키우겠다”고 다짐했다.

품질이 잡히자 마케팅에 힘을 줬다. ‘경쟁사들은 마케팅비로 매출의 5~10%를 투자하지만, 볼빅은 20% 이상을 쓴다’는 얘기가 업계에서 돌 정도였다. 문 회장은 프로·아마추어 선수 약 200명이 볼빅 모자를 쓰고 필드를 누빌 때까지 돈을 퍼부었다. 결국 국내 소비자의 인식을 바꾸는 데 성공한 볼빅은 타이틀리스트에 이어 골프공 2위 기업으로 우뚝 섰다. 수출에도 물꼬를 튼 그는 2016년 처음 ‘300만불 수출의 탑’을 달성했고 2017년에는 처음으로 수출로만 1000만달러를 넘어섰다.

하지만 ‘글로벌 톱 브랜드’라는 꿈이 그의 발목을 잡았다. 토털 스포츠 브랜드를 목표로 했던 그는 배드민턴, 고반발 클럽 등 사업영역 다각화에 나서며 외형을 키웠으나 성과를 내지 못했다. 엎친 데 덮친 격으로 코로나19 여파로 수출길이 막히고 현금 회수 능력마저 악화하면서 지난해에는 회계법인으로부터 ‘의견 거절’을 받았다. 주식 거래도 정지됐다. 지난해 473억3700만원의 매출을 기록하며 코로나19 이전 수준의 매출을 회복했지만 3년 연속 적자를 내는 등 수익성은 내지 못했다. 그렇게 문경안의 볼빅 스토리는 끝났다.

배턴을 이어받은 홍 신임 대표는 “볼빅은 좋은 브랜드임에도 경영 상황이 여의치 않아 브랜드 가치를 마음껏 활용하지 못했다”며 “재무적인 안정성을 확보하고 볼빅을 글로벌 브랜드로 키워나갈 것”이라고 밝혔다.

조희찬 기자 etwoods@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)