임보

도대체 이 환한 날에

누가 오시는 걸까

진달래가 저리도

고운 치장을 하고

개나리가 저리도

노란 종을 울려대고

벚나무가 저리도 높이

축포를 터뜨리고

목련이 저리도 환하게

등불을 받쳐 들고 섰다니

어느 신랑이 오시기에

저리도 야단들일까?

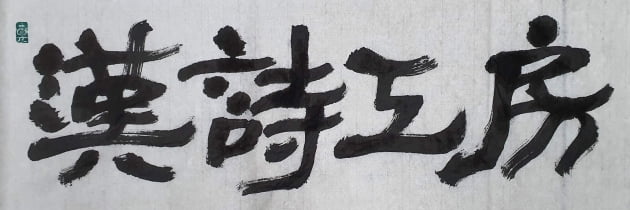

[태헌의 한역]

四月(사월)

如此燦日何人來(여차찬일하인래)

杜鵑如彼治粧妖(두견여피치장요)

連翹何鳴黃鐘多(연교하명황종다)

櫻樹何放祝砲高(앵수하방축포고)

木蓮明朗擧燈立(목련명랑거등립)

何郞將到如彼騷(하랑장도여피소)

[주석]

四月(사월) : 4월.

如此(여차) : 이처럼, 이렇게, 이리도. / 燦日(찬일) : 찬란한 날, 빛나는 날, 환한 날. / 何人來(하인래) : 어느 사람이 오는가, 누가 오는가?

杜鵑(두견) : 진달래. / 如彼(여피) : 저처럼, 저렇게, 저리도. / 治粧妖(치장요) : 치장이 예쁘다, 예쁘게 치장하다.

連翹(연교) : 개나리. / 何鳴黃鐘多(하명황종다) : 어찌나 많이 노란 종을 울리나?

櫻樹(앵수) : 벚나무. / 何放祝砲高(하방축포고) : 어찌나 높이 축포를 터뜨리나?

木蓮(목련) : 목련. / 明朗(명랑) : 밝고 환하게. / 擧燈立(거등립) : 등불을 들고 서다.

何郞(하랑) : 어떤 신랑, 어느 신랑. 역자가 ‘郞’을 젊은이, 신랑이라는 의미로 사용한 말이다. / 將到(장도) : 장차 오다, 곧 오다. / 騷(소) : 소란스럽다, 야단스럽다.

[한역의 직역]

사월

이리도 환한 날에 누가 오시는 걸까

진달래가 저리도 예쁘게 치장하였네

개나리는 어찌나 많이 노란 종 울리고

벚나무는 어찌나 높이 축포 터뜨리나

목련이 밝고 환하게 등불 들고 섰나니

어느 신랑이 장차 오기에 저리도 소란일까?

[한역노트]

“사월”의 환한 날이라고 하면 ‘청명(淸明)’을 떠올리지 않을 수가 없다. 양력 4월의 첫 절기 이름이기도 한 청명은 그야말로 맑고 밝다는 뜻이기 때문이다. 일 년 중에 가장 하늘이 맑다는 청명 절기가 되면 역자에게는 거의 자동적으로 떠오르는 시가 하나 있는데, 바로 당(唐)나라 시인 두목(杜牧)의 「청명(淸明)」이다.

淸明時節雨紛紛(청명시절우분분)

路上行人欲斷魂(노상행인욕단혼)

借問酒家何處在(차문주가하처재)

牧童遙指杏花村(목동요지행화촌)

청명 절기에 비가 분분하게 내려

길 위의 나그네는 애간장 끊어질 듯

잠깐 묻노니, 술집은 어디에 있는가

목동이 멀리 살구꽃 핀 마을 가리키네

절기 이름처럼 ‘청명’해야 할 시절이건만, 비가 오니 나그네의 애간장이 끊어질 것만 같다. 술이나 한잔하며 허허로움을 달래고자 지나가는 목동에게 술집을 물었더니 멀리 살구꽃이 핀 마을을 가리키더라는 내용의 이 시는, 우중(雨中)에 살구꽃이 핀 마을을 아련하게 떠오르게 한다. 그리하여 이 시로 인해 오랜 세월 동안 숱한 화가들이 ‘우중의 청명도(淸明圖)’를 그려왔으니, ‘청명’이라는 말뜻으로 보자면 아이러니도 이런 아이러니가 없다.

환한 날에 꽃이 있어 4월은 더더욱 찬란하다. 그러므로 4월은 “빛나는 꿈의 계절”이라는 칭호가 결코 무색하지 않다. 또한 “울긋불긋 꽃 대궐”이라는 「고향의 봄」 한 대목을 떠오르게도 하는 이 4월은, 그야말로 꽃들의 난장(亂場)이라 해도 과언이 아니다. 그 현란한 아름다움을 마주하고 있노라면 현기증이 날 듯 아찔하기만 하다. 봄꽃들이 얼마나 야단법석인지는 권나현 시인이 「봄 바람난 년들」이라는 다소 위험한(?) 제목과 내용으로 실감나게 묘사한 적이 있으니 한번 찾아 읽어보시기 바란다.

임보 시인의 이 시에서 언급된 진달래·개나리·벚꽃·목련은, 모두 나무에서 피는 꽃이고 또한 봄꽃답게 잎보다 먼저 피는 꽃이다. 이 꽃들의 향연(饗宴)을 신(神)은 무슨 이유로 우리에게 선사하였을까? 혹시 힘든 겨울을 우리가 용하게 잘 넘긴 것에 대한 신의 선물이 아닐까? 그러나 그토록 화려하게 피어난 봄꽃은 속절없이 일찍 저버리고 만다. 우리 인생의 빛나는 청춘 시기가 짧디 짧듯이 말이다.

이은상 시인의 「봄처녀」가 봄을 처녀에 비유한 것이라면, 이 시는 신록을 신랑에 비유한 작품이라 할 수 있을 듯하다. 신록이 신랑으로 오기 시작하면 꽃들의 대대적인 환영 잔치는 서서히 끝이 나기 때문이다. 역자는 이 시의 “신랑”을 그렇게 이해하였다.

세상 근심 한 자락 없는 이런 맑은 서정시를 만나기도 어려운 시절에, 역자는 6연 12행으로 이루어진 원시를 6구의 칠언고시로 한역하였다. 그러니까 한 연을 하나의 시구로 한역한 셈이다. 다만 원시 1연의 “도대체 이”를 ‘이리도[如此]’로 한역하고, 3연과 4연의 “저리도”는 ‘어찌나[何]’로 한역하였으며, 한역할 글자 수가 넘쳐 5연의 “저리도”는 한역을 생략하였고, 2연과 6연의 “저리도”는 정상적으로 한역하였다. 한역시는 짝수 구마다 압운하였으므로 그 압운자는 ‘妖(요)’·‘高(고)’·‘騷(소)’가 된다.

【여적(餘滴)】임보 시인의 이 시보다는 같은 봄이어도 다소 늦은 시기에 지어진 역자의 한글 육언율시(?)를 재미삼아 말미에 첨부한다. 시가 뭐 별 것이겠는가! 흥이 일면 이는 대로 흥얼거리다가 그걸 적어놓으면 시가 되는 것이 아니겠는가! 그 옛날 『시경(詩經)』 시도 따지고 보면 이와 크게 다르지 않았을 것이다.

꽃들에게

꽃들아 제발 좀

천천히 피었다

천천히 지거라

그렇게 후다닥

한꺼번에 왔다

한꺼번에 가면

이 땅의 벌 나비

다 굶어 죽겠다

2022. 4. 5.

<한경닷컴 The Lifeist> 강성위

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."

독자 문의 : thepen@hankyung.com

![[한시공방(漢詩工房)] 春日(춘일), 姜聲尉(강성위)](https://img.hankyung.com/photo/202203/01.29420026.3.jpg)

![[한국 현대시, 한시로 만나다] 낚시꾼과 시인, 이생진](https://img.hankyung.com/photo/202203/01.29270578.3.jpg)

![[한국 현대시, 한시로 만나다] 인생의 주소, 문무학](https://img.hankyung.com/photo/202202/01.29078930.3.jpg)