주류업체들은 라벨에 들어가는 내용이 한 글자만 달라져도 기존 라벨을 모두 폐기하고, 새로 동판을 만들어 라벨을 찍어내야 한다. 이후 일일이 수작업으로 ‘라벨 갈이’까지 해야 한다. 코로나19발(發) 부진이 만성화 조짐을 보이는 가운데 당국까지 과도한 규제를 들이밀어 매년 수십억 원의 불필요한 비용이 투입되고 있다는 불만이 주류업계에서 나온다.

8개 부처가 라벨 두고 ‘아우성’

5일 주류업계에 따르면 식품의약안전처는 주류 라벨에 칼로리 표시를 의무화하는 방안을 추진하기 위해 주류 제조·수입업체 등 업계 관계자들을 지난달 불러 모았다. 주류의 경우 지금은 업계 자율적으로 칼로리 표기 여부를 결정하고 있다. 앞으로는 이를 의무 표기로 바꿀 계획이다. 식약처는 알코올 함량이 1% 미만인 저 알코올 주류를 표기하는 문구 삽입도 추진하고 있다.공정거래위원회도 올해 초 업계 관계자를 세종청사로 불러 라벨에 칼로리를 비롯한 영양성분 시험분석 결과를 의무 표시하는 방안에 대한 의견을 수렴했다. 국회는 시각장애인을 위한 점자 표시 의무화를 추진한다.

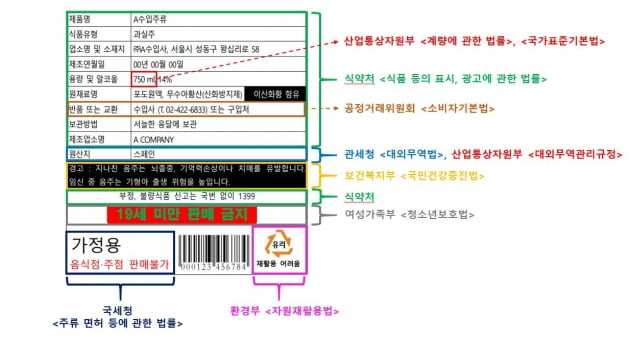

흔히 ‘주류 라벨’로 불리는 ‘한글 표시사항’에 관여하는 정부 부처는 총 8곳(산업통상자원부, 식약처, 공정거래위원회, 관세청, 보건복지부, 국세청, 환경부, 여성가족부)이다. 예를 들어 원산지는 관세청(대외무역법), 경고 사항은 보건복지부(국민건강증진법), 반품 또는 교환 사항은 공정거래위원회(소비자기본법)에서 관할한다.

8개 정부 부처의 간섭을 받다 보니, 주류 라벨은 바람 잘 날이 없다. 지난해에는 식약처가 정보 표시면적에 따른 장평·자간 비율 규정을 새롭게 도입했다. 주류업체들은 식약처의 새 규정에 어긋난 라벨을 계도기간을 거쳐 올 초부터 모두 교체했다.

환경부도 재활용 용이성 등급 표시 규정을 신설했다. ‘식품표시 제도 운용 합리화 대책’에 따라 각 부처는 표시 규정 변경 시 짝수년도 1월 1일마다 이를 시행하기로 2017년 합의했지만, 강제성이 없어 지켜지지 않는 실정이다.

‘라벨 갈이’에 매년 수십억 원 낭비

무분별한 라벨 표기 내용 개정으로 영세 주류제조업체와 중소 주류수입업체는 골병을 앓고 있다. 수입 주류의 경우 라벨을 바꾸는 데 최소 6개월이 소요된다.표시사항 관련 규정 공유→디자인 시안 제작→디자인 결재→라벨 발주 및 제작→라벨 부착 등의 과정을 외국 본사와 공유하며 진행해야 하기 때문이다. 라벨을 스티커가 아닌 캔에 인쇄하는 수입 맥주의 경우 이를 변경하는 데 1년 가까운 시간이 걸리기도 한다.

라벨을 바꾸는 데 드는 비용도 상당하다. 규정이 변경되기 전 생산한 제품의 경우 라벨을 떼어내고 새 라벨을 부착하거나, 기존 라벨 위에 덧붙여야 하는데 모든 작업은 수작업으로 이뤄진다.

병당 단가는 적게는 50원에서 많게는 200원이다. 라벨에 들어가는 글자를 하나만 바꾸더라도 라벨을 찍어내는 동판을 교체해야 한다. 동판을 하나 교체하는 비용은 15만원 안팎으로 업계에선 6000여개에 달하는 국내 생산 주류 품목의 동판 교체 비용만 9억원에 달할 것으로 추산하고 있다. 주류업계 관계자는 “기존 라벨 폐기 비용 등까지 더하면 라벨을 교체하는 데 매년 수십억 원이 낭비되고 있다”고 지적했다.

근본적으로 라벨의 효용성이 있냐는 지적도 꾸준히 제기되고 있다. 소비자들이 큰 관심을 두고 있지 않을 뿐 아니라 지나치게 많은 내용을 작은 글씨로 표시하다 보니 읽기도 쉽지 않다는 것이다.

최근에는 스티커 라벨 대신 관련 정보를 QR코드로 제공하는 방안이 대안으로 떠오르고 있다. 불필요한 라벨 갈이 비용을 아낄 수 있고, 라벨을 없애는 게 자원 재활용 차원에서도 좋다는 게 주류업계의 주장이다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com