진도, '핫'한 카페는 없어도 가슴 뜨거운 이야기 한가득

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'休의 섬' 진도의 봄

일지매와 배롱꽃이 반기는

진도 봄의 시작, 운림산방

남종화 대가, 소치 숨결이

일몰 아름다운 해안도로

치열했던 명량해전 현장

삼별초 역사가 담긴 터…

'한국의 美' 수놓은 곳 가득

일지매와 배롱꽃이 반기는

진도 봄의 시작, 운림산방

남종화 대가, 소치 숨결이

일몰 아름다운 해안도로

치열했던 명량해전 현장

삼별초 역사가 담긴 터…

'한국의 美' 수놓은 곳 가득

진도는 ‘휴(休)의 섬’이다. 우리나라에서 제주, 거제도에 이어 세 번째로 큰 섬이고, 진도대교로 육지에 연결(1984년)된 지 벌써 38년인데도 외딴섬처럼 조용하다. 카페의 숫자가 관광 활성화의 척도라고 한다면, 진도는 확실히 ‘관광 오지’다. 석양이 아름다운 북서쪽 해안도로조차 카페라고는 눈을 씻고 찾아도 없다. 진도의 경승지를 소개한 푯말에 2019년 개장한 대명 쏠비치진도가 포함돼 있을 정도다.

5대가 이어온 한국 수묵화의 산실

진도의 봄은 첨찰산 아래 운림산방에 가장 먼저 찾아온다. 소치 허련의 3대손인 남농 허건이 1982년 할아버지의 생가를 복원한 곳이다. 한국 남종화의 성지이자, 호남 화맥의 뿌리로 불린다.남농은 조부가 말년의 삶을 보낸 초가를 고스란히 보존하고, 그 앞에 정면 5칸짜리 정갈한 한옥을 지어 자신이 살았다. 집 앞에는 오각형의 연못을 만든 뒤, 천원지방(天圓地方)의 원리대로 못 한가운데에 작은 섬을 두고 그 위에 배롱나무를 심었다. 진도에서 가장 높은 산인 해발 485m의 첨찰산 봉우리를 배경 삼아 살포시 앉아 있는 운림산방은 일지매(一枝梅)를 비롯해 백일홍, 목련 같은 봄꽃을 감상하기에 제격이다.

운림산방을 방문한 날, 때마침 제2 기념관이 문을 열었다. 여행하다 보면 이런 우연은 반갑기 그지없다. 제2 기념관은 소치에서 시작해 5대까지 이어진 허씨 일가의 화맥을 한데 모은 곳이다. 전 세계적으로도 유일한 장소가 아닐까 싶다. 기존 기념관은 소치의 시·서·화만 오롯이 감상할 수 있도록 재단장하고, 2대 미산 허형, 3대 남농 허건, 임인 허림, 현존 작가인 4대 임전 허문과 5대 오당 허진 등의 한국화 수작을 신축 기념관에 모아놨다.

소치 허련은 추사 김정희를 비롯해 다산 정약용의 제자인 초의 선사와 동시대를 살았던 인물이다. 추사가 “압록강 동쪽으로 소치를 따를 자가 없다”고 극찬했다.

잔잔한 호수 같은 진도의 바다

흔히 백제 건축물에 수식어처럼 쓰이는 검이불루(儉而不陋) 화이불치(華而不侈)의 경지가 진도의 자연에도 딱 들어맞는다. 해안가 경승지라면 으레 있을 법한 카페나 화려한 리조트, 펜션조차 없어 자연을 오롯이 즐길 수 있다. 사이다처럼 시원한 동해와 달리 잔잔한 호수처럼 소박한 진도의 바다와 닮았다. 운림산방 바로 위 첨찰산 쌍계사 상록수림은 잎 넓은 나무들이 울창한, 우리나라에서도 몇 안 되는 숲길이다.

진도는 역사 여행으로도 제격이다. 해남과 진도를 잇는 진도대교를 경계로 옛 우수영 터에서부터 명량해전의 현장인 울돌목과 벽파진을 답사하다 보면 먼 옛날 진도 군민과 장졸들이 겪었을 고난의 기억에 절로 머리를 숙이게 된다.

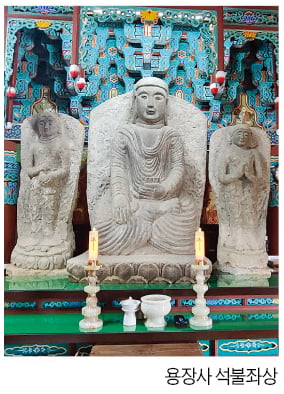

삼별초의 역사를 만나볼 수 있었던 것도 이번 진도 기행의 큰 수확이었다. 배중손 등 삼별초의 장군들은 군민 1만여 명을 배에 태워 진도에 산성을 쌓고 궁을 지었다. 그 터가 용장성이다. 여몽 연합군에 끝까지 결사 항전하던 삼별초는 진도에서 제주로 건너가 마지막 전쟁을 벌였지만, 진도에 있던 대부분의 군민은 전쟁터의 화살받이로 죽임을 당하거나 몽골로 끌려갔다고 한다.

이 시절의 슬픈 역사를 알려주는 장소가 하나 있다. 삼별초궁녀둠벙이라고 이름 붙여진 곳이다. 삼별초가 왕으로 추대한 승화후 온(溫)이 몽골군에게 잡혀 죽임을 당하자, 그를 따르던 궁녀와 부하들이 고갯길을 넘어 도망치다 끝내 몸을 던져 목숨을 끊은 장소다. 이곳은 불과 20여 년 전까지 사람이 다니지 않았다고 한다.

비가 오는 밤이면 어김없이 여인들의 슬픈 울음소리가 들렸다니, 담력을 시험할 젊은 청춘들 아니면 찾아갈 엄두를 내기 힘든 곳이다. 하지만 이 모든 것이 사람이 만들고 지어낸 이야기일 뿐이다. 인적이 드물어서인지, 둠벙 인근 사방으로 동백이 지천이고, 붉은빛이 더 선명하다.

진도=박동휘 기자 donghuip@hankyung.com