공모가 뻥튀기 뒤엔 증권사?…투자한 기업 '셀프 상장' 논란

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국투자증권·미래에셋 등

투자기업 상장시켜 수십억 차익

증권사 '배만 불리는 구조' 비판

투자기업 상장시켜 수십억 차익

증권사 '배만 불리는 구조' 비판

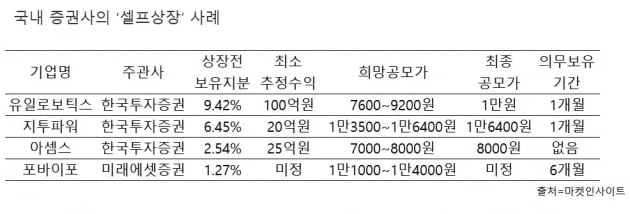

8일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 국내 증권사들이 셀프 상장으로 얻은 평가이익이 수백억원 규모인 것으로 나타났다. 가장 많은 수익을 올린 증권사는 한국투자증권이다. 올해만 투자한 기업 세 곳을 상장시켜 최소 200억원을 벌어들인 것으로 추정된다.

미래에셋증권도 이달 19일부터 일반청약을 받는 콘텐츠 제작사 포바이포의 상장으로 높은 투자 수익이 기대된다. 미래에셋증권은 지난해 9월 포바이포의 유상증자에 참여해 10억원을 투자했다. 주당 매입 단가는 9200원이었다. 미래에셋증권은 포바이포의 상장 주관을 맡아 희망공모가를 취득가액보다 19.6~52.2% 높은 1만1000~1만4000원으로 제시했다. 상장일로부터 6개월간 주식을 팔지 않기로 약속했지만, IPO 흥행 결과에 따라 수억원 규모의 수익을 올릴 수 있다.

지난해에는 한국투자증권이 친환경 설비기업 파나시아를 상장시키면서 투자금 대비 네 배 이상으로 기업 가치를 올려 비판받은 전례가 있다. 당시 한국투자증권은 주당 1만1250원에 투자했는데 1년 뒤 상장을 추진할 땐 주당 평가액을 4만7000원으로 올렸다. 파나시아는 고평가 논란으로 수요예측에 실패해 상장을 철회했다.

금융투자업계는 증권사가 투자한 기업의 상장 주관 업무를 제한하는 규정을 마련해야 한다고 지적한다. 증권 인수업무 등에 관한 규정에 따르면 금융투자회사는 지분율 5% 이상 주식을 보유하고 있는 회사의 주관 업무를 수행할 수 없게 돼 있다. 그러나 중소기업이나 벤처기업은 예외로 하고 있다.

전예진 기자 ace@hankyung.com

![공모주 청약 수수료 받으려다…개미들 분노에 '앗 뜨거' [돈앤톡]](https://img.hankyung.com/photo/202204/AA.27665936.3.jpg)

![긴축 여파로 글로벌 벤처자금 1년 만에 감소 [허란의 VC 투자노트]](https://img.hankyung.com/photo/202204/01.29537279.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)