[책마을] 승리 주역 U보트는 어쩌다 '실패 상징' 됐나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

지략의 본질

노나카 이쿠지로 지음

이혜정 옮김 / 비즈니스맵

464쪽│1만8000원

'아시아의 피터 드러커'가 쓴 전술서

크기 작아 포착 어려운 獨 U보트

상선 3500척·군함 175척 궤멸시켜

연합국 대응법에도 獨은 기존 작전 고수

승리 방정식 고집하다 결국 실패 불러

경영서라기보단 역사서에 가까워

노나카 이쿠지로 지음

이혜정 옮김 / 비즈니스맵

464쪽│1만8000원

'아시아의 피터 드러커'가 쓴 전술서

크기 작아 포착 어려운 獨 U보트

상선 3500척·군함 175척 궤멸시켜

연합국 대응법에도 獨은 기존 작전 고수

승리 방정식 고집하다 결국 실패 불러

경영서라기보단 역사서에 가까워

지식경영 분야를 개척한 ‘아시아의 피터 드러커’ 노나카 이쿠지로 일본 히토쓰바시대 명예교수가 군사 전문가들과 함께 쓴 《지략의 본질》은 ‘성공했던 경험의 과잉 적용’이 실패를 부르는 요인이라고 강조한다.

![[책마을] 승리 주역 U보트는 어쩌다 '실패 상징' 됐나](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.29875493.1.jpg)

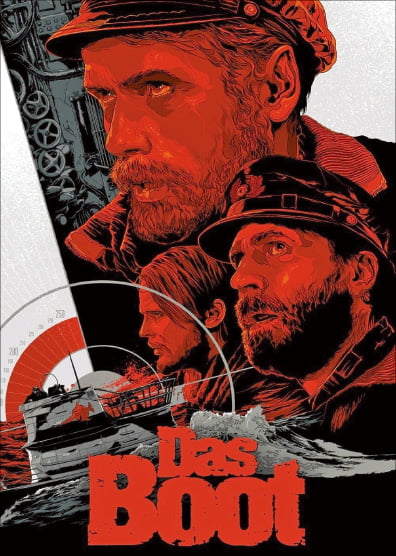

독일 잠수함 U보트는 성공과 실패를 모두 보여주는 사례다. 대서양을 오가는 배들을 지키는 대서양 전투에서 연합국은 상선 3500척, 군함 175척을 잃었다. 69%는 U보트에 당한 것이었다. 하지만 전쟁 직전까지 독일 잠수함 부대는 찬밥 신세였다. 잠항 시간이 짧고, 속도가 느렸기 때문이다. 1차 세계대전 때 홀로 길목에 매복해 배들을 공격했는데, 그다지 위협적이지 않았다. 이후 수중 탐지기가 개발돼 쉽게 적발되자 거의 무용지물이 됐다.

수뇌부의 눈 밖에 나자 간섭도 함께 사라졌다. 잠수함대 사령관을 맡은 카를 되니츠는 마치 ‘사내 벤처’처럼 새로운 시도를 했다. 젊고 유능한 인재도 발탁했다. 되니츠는 잠수함을 ‘잠수도 가능한 배’로 여겼다. 크기가 작아 밤에는 물 위로 올라와도 잘 보이지 않는 점을 이용했다. 물 위에선 수중 탐지기도 소용없었다. 또 ‘이리 떼 전술’을 썼다. 여러 대의 U보트가 밤에 물 위로 올라와 선단을 공격했다.

하지만 U보트가 독일군 수뇌부로부터 인정받고, 본격적으로 생산량을 늘리기로 했을 때 ‘실패의 싹’은 트이고 있었다. 연합국은 ‘B-24 리버레이터’ 등 장거리 폭격기를 투입, U보트가 물 위로 올라와 휴식하는 시간을 노렸다. 비행기에 바다를 환히 밝히는 탐조등을 달아 밤에도 U보트를 쉽게 발견할 수 있도록 했다. 여기에 독일군의 암호 해독장치 ‘에니그마’를 해독해 U보트의 작전도 미리 알 수 있었다. 반면 독일군은 성공체험에 취해 U보트 중심의 전략을 고수했다. 독일 공군 최고사령관 헤르만 괴링의 고집 탓에 항공 지원도 거의 받지 못했다.

저자들은 초기의 승리 방정식을 고집한 게 독일의 패배에 적지 않은 영향을 줬다고 말한다. 전쟁 발발 6주 만에 프랑스를 점령한 독일군은 기동성을 최대한 추구하는 전격전을 러시아 침공에도 고수했는데, 이때는 이미 전쟁의 양상이 소모전으로 바뀐 뒤였다. 독일군은 영국 본토 항공전 때도 소모전에 대응하지 못해 물자와 인력을 낭비했다. 책은 미국이 베트남 전쟁, 2003년 이라크 전쟁 때도 비슷한 우(愚)를 저질렀다고 지적한다.

‘현장과 멀리 떨어진 리더’도 실패의 원인이 될 수 있다고 책은 꼬집는다. 스탈린그라드 전투를 승리로 이끈 바실리 추이코프는 사령관인데도 포탄이 떨어지는 최전선에 머물렀다. 그는 “독일의 포탄에 일일이 목을 움츠릴 바에야 머리가 날아가는 편이 낫다. 이것이 지휘관의 마음”이라고 했다. 윈스턴 처칠 영국 총리도 자주 현장을 찾았다.

반면 히틀러가 전선에 나간 건 1939년 폴란드 침공뿐이었다. 물론 사령관이 모든 현장을 돌아다니면서 지휘할 순 없다. 현장에선 현장 지휘관의 신속하고 자율적인 판단이 승패를 가른다. 저자들은 조직의 유연성을 생각한다면 톱다운이나 보텀업보다 ‘미들 업·다운’ 방식이 좋다고 말한다.

풍부한 사례 덕분에 술술 읽힌다. 조직 운영과 리더십에 관심 있는 사람들에게 딱 맞는 책이다. 다만 경영학자가 썼는데도 기업 경영전략과 연결한 부분이 거의 없는 건 아쉬운 대목이다. 경영서라기보다 전쟁의 역사와 전략, 리더십을 다룬 군사 서적에 가깝다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![[책마을] 품질 보고 사는 사람은 15%뿐…'아름다운 경험'에 지갑 열린다](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.29875943.3.jpg)

![[책마을] 다보스포럼 창립자의 '新자유주의 반성문'](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.29873980.3.jpg)

![[책마을] '타이타늄맨'이 아이언맨에게 무릎 꿇은 이유](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.29875272.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)