빈 심포니 부지휘자 김여진 지휘

125년전 작품 전곡 연주는 최초

빈에서의 활동 경험 살려 전달

"악보로 볼때보다 훨씬 낭만적"

25일 롯데콘서트홀서 공연

19세기 왈츠·폴카·갤럽 등 춤곡

현악·관악·타악 파트별로 맹연습

필하모닉과 템포 맞추는 데 집중

지난 19일 서울 중림동 한국경제신문사 18층 다산홀. 빈 심포니 오케스트라에서 부지휘자로 활동 중인 김여진 지휘자가 한경arte필하모닉 단원들과 처음 마주했다. 오는 25일 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 열리는 발레극 ‘코레아의 신부’ 전곡 연주회의 첫 리허설을 위해서다. “악보에는 작곡가가 손으로 쓴 원본을 컴퓨터로 옮기다 보니 오타가 많더라고요. 화성에 맞지 않은 음도 있고, 템포 표시가 빠지거나 잘못된 부분도 있고…. 연습하면서 하나하나 고쳐나가겠습니다.”

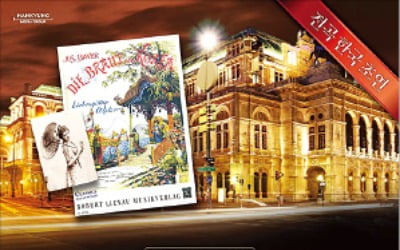

125년 전인 1897년 5월 오스트리아 빈 궁정오페라극장(현 빈 국립오페라극장)에서 초연한 ‘코레아의 신부’는 조선 왕자와 양갓집 규수의 사랑 이야기를 그린다. 빈 궁정오페라극장 발레단장이자 악장이던 요제프 바이어가 작곡했다. 관객과 비평가의 호평에 힘입어 5년 연속 무대에 올랐지만, 1901년을 마지막으로 명맥이 끊겼다. 악보와 무용보가 사라진 탓에 그저 이름만 남았지만, 2012년 총악보가 발견되면서 다시 조명받고 있다.

김 지휘자와 한경arte필하모닉은 이번 공연에서 총 4막 9장의 전곡을 초연 편성 그대로 연주한다. 다만 발레 공연 대신 음악에 맞춰 극의 내용과 125년 전 사진자료 등을 담은 영상을 스크린에 띄운다. 김 지휘자가 단원들에게 “발레가 없는 만큼 음악만으로 극의 내용을 충실하게 표현해야 한다”고 강조한 이유가 여기에 있다.

이 작품은 오스트리아 발레극인 만큼 19세기 빈에서 유행한 왈츠, 폴카, 갤럽(galop) 등이 쉴 새 없이 흐른다. 김 지휘자는 이날 리허설에서 춤곡들의 템포를 맞추고 느낌을 전하는 데 가장 공을 들였다. 1막 2장 ‘랑잠(langsam) 폴카’ 장면은 이렇게 설명했다. “랑잠이 무슨 뜻이죠? 네, 느리다는 의미죠. 왕자가 취해서 비틀비틀합니다. 빠바라 빠~바~바~. 이렇게 술 취한 느낌으로. 트럼펫, 조금만 느리게요.”

김 지휘자가 가장 좋아하는 대목으로 꼽은 2막 4장 ‘이별의 키스’ 장면에선 설명이 길어졌다. “왕자와 신부가 전쟁통에 힘들게 재회했는데 왕자가 전쟁터에 나가야 하니, 두 사람 마음이 어떻겠어요. 이 장면에서는 같은 멜로디라도 좀 더 진중하고 여유 있게 연주하면 좋겠습니다.”

단원들은 지휘자가 수정하는 템포와 셈여림, 곡 설명 등을 꼼꼼하게 악보에 메모했다. 백수련 한경arte필하모닉 악장은 “김 지휘자가 이번 공연을 위해 많이 준비한 걸 바로 알 수 있었다”며 “빈에서 활동하는 지휘자답게 빈 춤곡의 느낌을 훌륭하게 전달했다”고 말했다. 그는 “실제로 연주해 보니 악보로 볼 때보다 음악이 훨씬 낭만적이었다”며 “공연장을 찾은 청중은 음악만으로도 극의 내용이 눈앞에 펼쳐지는 느낌을 받을 것”이라고 덧붙였다.

이날 리허설은 현악 파트와 관악·타악 파트로 나눠 각각 세 시간씩, 총 여섯 시간 동안 했다. 일반적인 오케스트라 공연은 모든 파트가 참여하는 총주 리허설만 하지만, 이번 공연은 생소한 곡을 연주하는 점을 감안해 ‘파트 리허설’을 추가로 잡았다. 리허설을 마친 김 지휘자의 얼굴엔 지친 기색보다는 만족감이 묻어났다. 그는 “파트를 나눈 덕분에 악기별로 설명하고 수정해야 할 사항들이 효과적으로 전달됐다”며 “모두 끝까지 집중력을 잃지 않았다”고 말했다.

김 지휘자는 이날 리허설 전 과정을 자신의 휴대폰에 녹음했다. 그는 “음원이 없어 상상만 하던 음악을 직접 귀로 들으니까 정말 좋았다”며 환하게 웃었다.

“무엇보다 악기 사이의 밸런스를 잡는 데 도움이 됐습니다. 어떤 파트의 소리를 줄이고 늘릴지 윤곽이 잡히네요. 전체 리허설을 어떻게 할지 머릿속에 그려졌습니다. 공연을 훨씬 더 잘 준비할 수 있을 것 같아요. 하하.”

송태형 문화선임기자 toughlb@hankyung.com