물가·민간부채 안정 효과 없다던 KDI

경제정책 분야에서 국내 최고 권위의 국책연구기관으로 인정받는 KDI는 지난해 기준금리 인상이 거시경제에 미치는 영향을 계량적으로 분석한 '민간부채 국면별 금리인상의 거시경제적 영향' 보고서를 발표했다.KDI는 이 보고서에서 1999년 이후 국내 사례를 근거로 "금리 인상에 따른 물가 상승률과 부채 증가율의 하락폭은 미미하였으며 통계적으로 유의성도 발견할 수 없었다"고 밝혔다. 한은이 물가와 가계부채 안정을 이유로 지난 8월 기준금리를 0.5%에서 0.75%로 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상한 상황에서 KDI가 한은의 기준금리 인상 결정의 당위성을 3개월 만에 정면으로 부정하는 주장을 한 셈이다. 한은의 지난해 8월 기준금리 인상 결정은 코로나19 위기 이후 처음으로 단행된 조치였다.

이에 KDI는 "우리 경제가 견고한 회복 단계에 접어들지는 않았다"며 "금리 인상이 경기 회복을 저해할 수 있다는 점을 감안해 통화정책 정상화의 속도를 결정할 필요가 있다"고 강조했다. 당시 경제학계에선 KDI가 '한은의 기준금리 인상 결정이 물가와 가계부채는 잡지 못하고 경제 회복만 둔화시키는 부작용을 낳을 것'이란 비판을 공개적으로 내놓은 것이라는 해석이 나왔다.

KDI "우크라이나 사태 예측할 수 없었다"

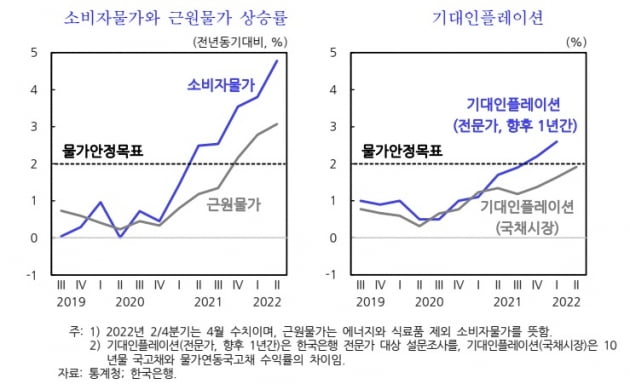

KDI는 지난 11월과 올해 5월 한국 경제가 처한 대내외적 경제 환경이 변화된 점을 반영해 기준금리 인상에 대한 입장을 바꿨다고 해명했다. 정규철 KDI 경제전망실장은 "작년 11월엔 우크라이나 사태가 발생할 것이라 예측할 수 없었다"며 "현재는 공급 측 요인(우크라이나 사태)으로 인한 물가 상승세가 장기화되며 기대인플레이션까지 상승하고 있기 때문에 기준금리 인상이 필요하다"고 설명했다.

우크라이나 사태와 같은 우발적 공급 제약 요인을 작년엔 예측할 수 없었다는 게 KDI의 해명이지만, KDI의 작년 11월 주장대로 한은이 기준금리 속도를 더 늦췄다면 결과적으로 오늘날 한국 경제가 보다 큰 위기에 직면했을 것이란 지적이 나온다. 작년에 기준금리를 올리지 않았다면 장기간 이어지고 있는 인플레이션 압력을 완화하기 위해 중앙은행이 보다 급격한 속도로 기준금리를 올릴 수밖에 없었을 것이란 분석에서다.

실제로 미국에선 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장이 지난해 미국의 물가 상승세를 '일시적(Transitory)'이라고 진단하며 기준금리 인상을 미루는 바람에 경제 불확실성이 더 커졌다는 비판이 쏟아지고 있다. 벤 버냉키 전(前) Fed 의장은 지난 16일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 기준금리 인상을 미룬 현 Fed에 대해 "그들(Fed)도 실수였다는 점에 동의할 것"이라고 비판했다. 파월 의장 역시 지난 12일 "기준금리를 더 빨리 올렸다면 좋았을 것"며 뒤늦은 금리 인상 결정을 후회한다는 취지로 말했다.

정의진 기자 justjin@hankyung.com