한전 신재생에너지 구매 비용 '눈덩이'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

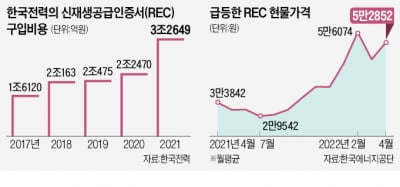

4년새 1.6조→3.2조로 급증

재무구조 악화…경영난 가속

재무구조 악화…경영난 가속

한국전력이 신재생에너지 의무 할당을 채우기 위해 쓴 돈이 문재인 정부 첫해인 2017년 1조6120억원에서 지난해 3조2649억원으로 두 배가량으로 늘어난 것으로 29일 파악됐다. 4년 만에 신재생공급인증서(REC) 구입 비용이 껑충 뛰면서 한전의 경영난을 심화시켰다는 지적이 나온다. 게다가 지난달 REC 가격이 1년 전보다 56%가량 뛰어 한전의 부담을 가중할 뿐만 아니라 전기요금 인상 압력도 키울 전망이다.

한전에 따르면 이 회사의 REC 구매 비용은 2017년 1조6120억원에서 2018년 2조163억원, 2019년 2조475억원, 2020년 2조2470억원에 이어 지난해에는 3조원을 넘었다. 올해도 1분기에만 6799억원을 REC 구입에 썼다.

REC는 발전사가 태양광 등 신재생에너지로 전기를 생산했음을 증명하는 인증서다. 한전과 발전사는 정부의 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도에 따라 전력의 일정 비율을 의무적으로 신재생에너지로 채워야 하는데, 할당량을 채우지 못하면 부족분을 REC 구입을 통해 메우고 있다.

문재인 정부는 작년 말 시행령을 개정해 지난해 9%이던 RPS 비율을 2026년까지 25%로 높이기로 했다. 이에 따라 발전사의 수요가 급증하면서 REC 가격이 뛰고 있다. 에너지공단에 따르면 지난달 월평균 REC 현물가격은 5만2852원으로 1년 전(3만3842원)보다 56.2% 올랐다.

한전의 REC 구입비는 시차를 두고 전기요금을 구성하는 기후환경요금에 반영된다. 전기요금 인상 요인이 되는 것이다. 전력업계 관계자는 “추후 REC 비용이 한전의 재무구조에 악영향을 줄 것”이라며 “RPS 비율이 올라가는 속도를 조절하는 등 신재생에너지 가격 체계를 손봐야 새 정부의 에너지 전환 정책이 제대로 작동할 것”이라고 말했다.

이지훈 기자 lizi@hankyung.com

한전에 따르면 이 회사의 REC 구매 비용은 2017년 1조6120억원에서 2018년 2조163억원, 2019년 2조475억원, 2020년 2조2470억원에 이어 지난해에는 3조원을 넘었다. 올해도 1분기에만 6799억원을 REC 구입에 썼다.

REC는 발전사가 태양광 등 신재생에너지로 전기를 생산했음을 증명하는 인증서다. 한전과 발전사는 정부의 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도에 따라 전력의 일정 비율을 의무적으로 신재생에너지로 채워야 하는데, 할당량을 채우지 못하면 부족분을 REC 구입을 통해 메우고 있다.

문재인 정부는 작년 말 시행령을 개정해 지난해 9%이던 RPS 비율을 2026년까지 25%로 높이기로 했다. 이에 따라 발전사의 수요가 급증하면서 REC 가격이 뛰고 있다. 에너지공단에 따르면 지난달 월평균 REC 현물가격은 5만2852원으로 1년 전(3만3842원)보다 56.2% 올랐다.

한전의 REC 구입비는 시차를 두고 전기요금을 구성하는 기후환경요금에 반영된다. 전기요금 인상 요인이 되는 것이다. 전력업계 관계자는 “추후 REC 비용이 한전의 재무구조에 악영향을 줄 것”이라며 “RPS 비율이 올라가는 속도를 조절하는 등 신재생에너지 가격 체계를 손봐야 새 정부의 에너지 전환 정책이 제대로 작동할 것”이라고 말했다.

이지훈 기자 lizi@hankyung.com