생이 끝날 때까지 행복하게 살아야 한다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한경 CMO Insight

광고에서 채굴한 행복 메시지

김병희 서원대 광고홍보학과 교수

(한국광고학회 제24대 회장)

광고에서 채굴한 행복 메시지

김병희 서원대 광고홍보학과 교수

(한국광고학회 제24대 회장)

중세의 수도승들은 만날 때 마다 ‘죽음을 기억하라’는 뜻의 라틴어인 ‘메멘토 모리’라는 인사를 서로 나눴다고 한다.

외부인이 들을 때는 자못 께름칙한 인사말이지만 죽음의 공포를 전하려는 의도는 없었다. 죽음은 누구나 겪는 일이니 두려워하지 말고, 언젠가는 죽는다는 사실을 인정하며 늘 행복하게 살라는 지혜로운 인사말이었다.

죽음이란 단어를 피하고 싶겠지만 아무도 죽음을 피해갈 수는 없으니, 무조건 피하기보다 마지막 순간을 행복하게 마무리하는 자세가 더 중요해졌다.

의학이 발달해 백세 시대가 열렸지만 죽음에 대한 공포는 여전하다. 그래서 사람들의 관심은 ‘오래 사는 것’에서 ‘잘 죽기(well-dying)’로 바뀌고 있다.

예고 없이 찾아오는 생물학적 죽음은 누구에게나 공평하다. 가는 순서가 따로 정해지지 않았기에 죽음에 대한 사회적 공표(social notice)도 정해진 일정이 따로 없다.

2020년에 불어 닥친 코로나19로 사망한 사람들의 부고는 생의 덧없음을 말해주었다. 미국 일간지 <보스턴글로브>(2020. 4. 19)가 무려 16개의 지면에 실은 코로나19 희생자의 죽음 공표는 누군가가 죽었다는 단순 부고가 아니다. 개인의 죽음을 알리는 동시에 시대 상황에 따른 사회적 죽음을 집단적으로 추모하는 성격이 짙었다.

우리나라에서도 코로나19 시기에 장례식도 치루지 못하고 사랑하는 이와 작별해야만 했던 사례가 많았다. 가신 분과 남은 분들 모두에게 안타까운 죽음이었다.

정부는 법안의 실효성을 높이기 위해 시행령을 비롯한 하위 법령 및 세부사항에 대한 대안을 마련했다. 하지만 부모를 호스피스 병동에 보내는 자식을 불효자로 간주하는 효(孝) 사상 때문에, 호스피스를 부정적으로 바라보는 사람들이 많다. 호스피스가 인생을 아름답고 행복하게 마무리하는데 도움이 되는 데도 말이다.

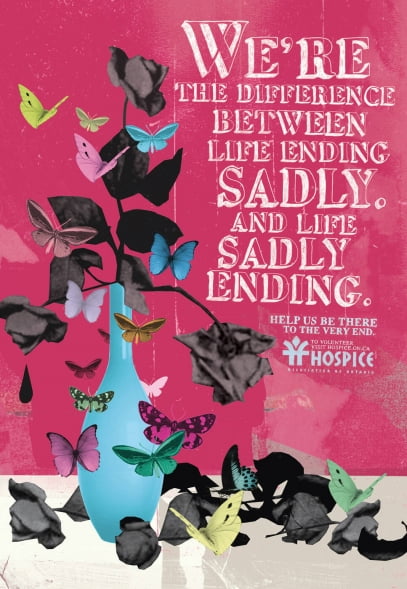

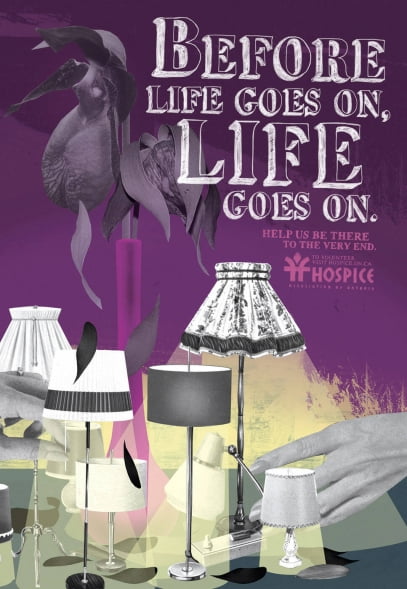

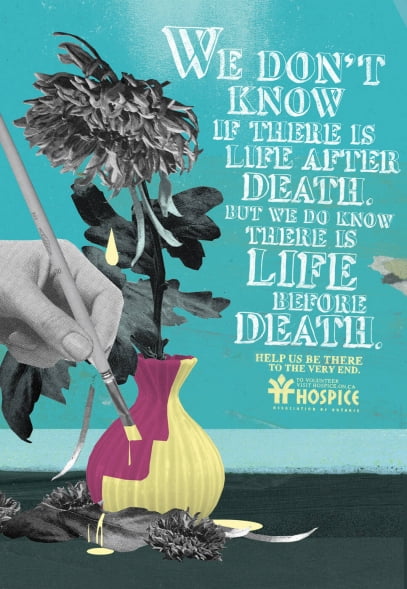

호스피스 광고의 사례를 살펴보자. 캐나다 온타리오주 호스피스협회는 지난 2009년에 호스피스의 중요성을 알리기 위해 “삶이 끝나는 슬픔(Life ending sadly), 삶이 계속됨(Life goes on), 사후 생(Life after death)”이라는 광고 캠페인을 전개했다. 광고에서는 꽃병에서 시들어가는 꽃 그림을 보여주며 인생을 행복하게 마무리하라고 권유했다.

모든 광고에서는 공통적으로 “마지막 순간까지 도와주세요(Help us be there to the very end)”라는 슬로건을 썼다.

첫 번째 광고 ‘장미’ 편(2009)을 보면 붉은 바탕의 강렬한 색상이 지면을 가득 채우고 있다. 하늘색 화병에 장미가 꽂혀 있지만 모두 시들어 있고, 바닥에 떨어진 장미 꽃잎은 검은 색으로 말라 비틀어져 버렸다. 그런데도 형형색색의 나비들이 꽃을 향해 날아드는 것처럼 표현했다. 이 얼마나 애잔한 장면인가.

시든 장미는 인생의 종말을 맞이한 사람을, 나비들은 망자를 계속 추억하는 사람들을 상징한다. 헤드라인은 이렇다.

“우리의 삶은 죽음을 슬퍼하는 것과 삶이 슬프게 끝나는 것 사이의 차이다.” 죽음을 슬퍼하는 것이 남아있는 사람들의 몫이라면, 삶이 슬프게 끝나는 것은 죽은 당사자의 몫이다. 살았다고 할 수 없을 정도로 덧없는 인생의 허무함을 이야기하고 있다.

두 번째 광고 ‘전등’ 편(2009)에서는 진한 보랏빛의 배경이 한눈에 들어온다. 전등 광고라고 할 수 있을 정도로 다양한 형태의 전등을 배치했다. 스탠드형의 전등 갓 속에서 은은한 빛이 새오나오는 것처럼 그림을 그렸다. 전등 스위치를 켜고 있는 사람의 손도 있으니, 마지막 순간까지 돌봄이 중요하다는 사실을 강조하는 듯하다.

꽃병에는 보랏빛 조화가 꽂혀 있는데 무슨 꽃인지 애매하다. 꽃 이름을 알 수 없도록 일부러 애매하게 묘사했다. 사람이 죽은 다음에도 사후 생이 있을 수 있다는 메시지를 전하기 위해 조화를 배치한 듯하다. 헤드라인은 이렇다.

“생명이 끝나기 전까지는 인생이 계속된다.” 생명은 소중하므로 마지막 순간까지 최대한 존중해야 한다는 뜻이다.

세 번째 광고 ‘국화’ 편(2009)의 배경은 하늘색으로 칠한 벽이다. 바닥에는 국화를 심은 화분이 놓여있다. 누군가 화분에 노란색 물감을 칠하고 있는데, 화분에 심어진 국화는 바짝 말라있다. 바닥에는 떨어져있는 국화 송이와 꽃잎도 무슨 색인지 알 수 없을 정도로 검게 변해 버렸다.

화분에 심어진 국화 꽃잎들은 겨우 매달려 있지만 언제든 바스러질 것만 같다. 화분에 칠해진 노란색과 자주색이 대비되며 삶과 죽음을 이야기하는 것 같다. 헤드라인은 이렇다.

“우리는 사후 생이 있는지 없는지 알지 못한다. 하지만 우리는 죽기 전의 생이 존재한다는 사실은 안다.” 마지막 순간까지 임종을 앞둔 사람의 존엄성을 존중하며 인생을 아름답게 마무리하도록 도와야한다는 뜻이다.

죽음학의 권위자로 알려진 엘리자베스 퀴블러 로스(Elisabeth Kübler-Ross)는 죽기 전에 행복하게 살아야 하는 이유를 알려주었다. 말기 환자 5백여 명을 인터뷰해 죽음의 의미를 설명한 『죽음과 죽어감(On Death and Dying)』(1969)을 출간함으로써 죽음학 분야의 권위자가 된 그녀는 70세에 쓴 자서전 『생의 수레바퀴(The Wheel of Life)』의 첫 문단을 이렇게 시작했다.

“사람들은 나를 죽음의 여의사라 부른다. 30년 이상 죽음에 대한 연구를 해왔기 때문에 나를 죽음의 전문가로 여기는 것이다. 그러나 그들은 정말로 중요한 것을 놓치고 있는 것 같다. 내 연구의 가장 본질적이며 중요한 핵심은 삶의 의미를 밝히는 일에 있었다.”

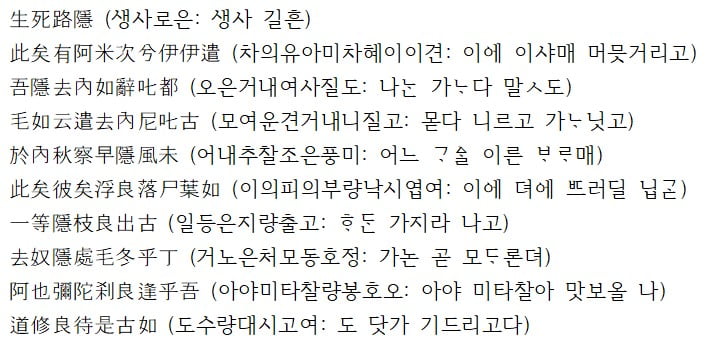

이처럼, 삶이 소중한 이유는 언젠가 끝나기 때문이다. 우리들이 고등학교 국어 시간에 배웠던 ‘제망매가(祭亡妹歌)’를 떠올려보자. 삼국시대의 신라 35대 경덕왕 때(8세기) 월명사(月明師)가 지은 것으로 알려진 10구체 향가(鄕歌)인데, 정제된 형식미와 고도의 서정성이 담겨있는 향가의 백미로 꼽히는 작품이다.

이(이승)에 있음에 머뭇거리고

나는(죽은 누이) 간다는 말도

못 다 이르고 갔는가(죽었는가)

어느 가을 이른 바람에

여기저기에 떨어지는 나뭇잎처럼

같은 나뭇가지(한 어버이)에 나고서도

(네가) 가는 곳 모르겠구나

아아 극락세계(彌陀刹)에서 만나 볼 나는

불도(佛道)를 닦으며 기다리겠노라

이 향가의 1~4구에서는 누이의 죽음에서 생사의 갈림길을 생각하면서 이별에 대한 안타까움을 묘사했고, 5~8구에서는 생사의 문제를 나무와 낙엽에 비유해 표현했다. 9~10구에서는 죽음을 불교적 세계관으로 승화시키며 다음 세상에서 고인을 만나기를 기원했다.

이 노래는 죽은 누이의 명복을 빌기 위해 지었다고 알려져 있다. 그렇지만 신문도 없고 부고기사도 없던 그 시절에, 이 향가가 식자층에서만 읽던 『삼국유사』에 실려 있으니, 월명사는 죽은 누이의 죽음을 사회적으로 알리기 위해 어쩌면 부고(obituary) 내는 심정으로 향가를 지은 건 아니었을까 싶다.

마지막 순간에는 인생을 아름답고 존엄하게 마무리해야 한다. 그런데도 존엄하지 않은 죽음도 있고, 두려움 속에서 맞이하는 죽음도 많다. 그래서 호스피스는 환자와 가족을 위한 소중한 선택이 될 수 있다.

마지막 순간에 평화를 더하기 하자라는 뜻에서 ‘+Peace 호스피스’라는 홍보 슬로건을 써보면 어떨까 싶다. 지금까지 사람들의 관심이 ‘오래 사는 것’에서 ‘잘 죽기(well-dying)’로 변해왔다면, 앞으로는 ‘행복하게 죽기(happy-dying)’로 변해야 한다.

평생을 죽음 연구에 바친 엘리자베스 퀴블러 로스의 철학은 마지막 순간에 잘 죽으려면 살아있는 동안에 행복하게 잘 살아야 한다는 취지로 요약할 수 있다. 메멘토 모리, 모두가 죽음을 기억하자. 언젠가 죽기 때문에 살아있는 날들은 더 행복하게 살아야 한다.

* 독자 여러분, 50회 연재하는 동안 저의 부족한 글을 읽어주셔서 고맙습니다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)