"돈 있어도 못 탄다네요"…'현금 없는 버스'에 직장인 '당황' [이슈+]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

하지만 그는 정류장에서 두 번이나 버스를 그대로 떠나보내야만 했다. '교통카드 전용 버스'라는 문구 때문이었다.

서울에서 현금 없는 버스가 운행 중이라는 걸 처음 알게 된 그는 적잖이 당황했다. 현금이 있었지만 돈을 넣을 돈통은 없었다. 편의점에 가서 교통카드를 구매하고 싶었지만, 지갑을 통째로 잃어버려 그 또한 방도가 없었다. 택시를 타면 가족들이 마중 나올 수 있었지만 웬걸, 평일 밤 택시 잡기는 하늘에 별 따기였다.

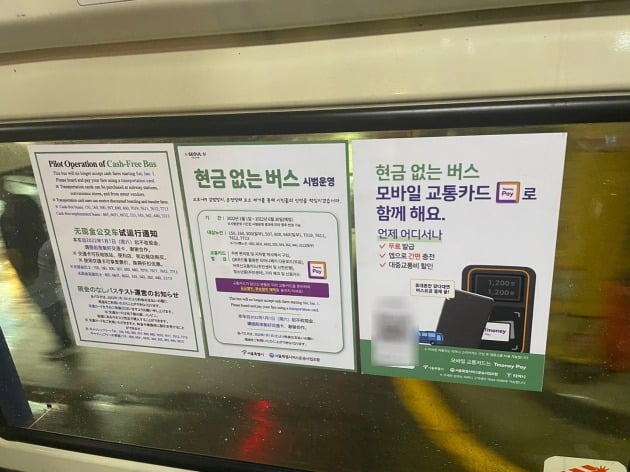

막차 시간이 다가오자 막막해진 김 씨는 '현금으로 버스 타는 법'을 검색하기 시작했다. 한 줄기 빛처럼 계좌이체를 하는 방법이 있다는 글을 발견하고는 일단 버스에 올랐다. 기사에게 "현금밖에 없다"고 말하자 기사는 주섬주섬 종이 두 장과 펜을 꺼내 들었다. 현금 없는 버스에 대한 설명·계좌이체 정보가 담긴 안내지와 이름·전화번호 등 인적 사항을 적는 종이 두 가지였다.

버스가 멈춰 선 탓에 김 씨는 일순간 '민폐'가 된 듯한 느낌을 받았다고 했다. 승객들의 눈총을 받으며 서둘러 종이에 인적 사항을 써 내려갔고, 재빠르게 이를 기사에 전달했다. 탑승일로부터 3일 이내에 입금하면 된다는 안내 문구가 있었지만, 괜스레 무임승차를 한 기분이 들어 그 자리에서 계좌이체까지 마쳤다.

김 씨는 "돈이 있어도 버스를 탈 수가 없는 거다. QR코드를 스캔해 모바일 카드를 발급받는 방법도 있다는데 정작 시도하니 어플 다운 화면이 먼저 뜨더라. 급한 상황에서 나 하나 때문에 버스가 계속 서 있을 수도 없는 노릇이라 일단 안내 종이를 받아 계좌이체를 하겠다고 했다"면서 "계좌이체나 모바일 환경에 익숙하지 않은 어르신들은 더 힘들 것 같다는 생각이 들었다"고 했다.

'현금 없는 버스'는 현금을 쓰는 시민이 줄어들면서 도입한 정책이다. 서울시 외에도 대전시는 오는 10월부터 현금 없는 버스를 전 노선으로 확대해 모든 시내버스에서 현금 요금함을 철거하기로 했고, 인천시도 지난달 현금 없는 버스 적용 범위를 넓혔다.

정류소에 모바일 교통카드를 즉시 발급받을 수 있는 QR코드를 부착하고, 계좌이체 방법을 안내하는 등 불편함을 줄이기 위한 대안을 마련했다고는 하지만, 카드 사용이 익숙하지 않은 고령층에게 오히려 이 방법들이 더 큰 어려움을 야기한다는 지적이 나온다.

소비자의 지불방식 선택을 제한해 또 다른 차별을 부른다는 비판도 있다. 실제로 한국보다 먼저 대중교통을 비롯해 현금 없는 사회로 진입한 유럽의 여러 국가에서는 이에 따른 문제점이 대두되면서 '현금 사용 선택권'이라는 개념이 주목받고 있다. '현금 사용 선택권'은 지급 결제 수단을 선택할 때 소비자의 의사와 관계없이 현금을 배제하지 않는 것을 뜻한다. 즉, 현금을 사용할 권리도 보장받아야 한다는 것이다.

온라인상에서도 '현금 없는 버스'에 대한 문제점을 지적하는 글들을 발견할 수 있다. 한 네티즌은 "며칠 전 고등학생 딸이 교통카드를 두고 와서 친구한테 돈을 빌렸다. 밤 11시에 버스를 탔는데 현금은 안 받는다며 내리라고 했다더라. 정책이 그러니 어쩔 수 없다지만 앞으로는 카드를 꼭 가지고 다녀야겠더라"고 하소연했다. 버스를 자주 이용하지 않는 경우에도 반강제적으로 카드를 만들어 써야 하느냐는 지적도 있었다.

서울에 거주 중이라는 또 다른 직장인 최 모(46) 씨는 "주로 카드를 사용해 대중교통을 이용하기 때문에 현금통이 없어진다고 해서 당장 큰 어려움이 있을 것 같진 않다"고 했다.

다만 "예기치 못한 상황이나 소비자의 현금 지불 선택권이 사라진다는 측면을 고려해보면 소수가 겪는 문제점이 누적돼 커질 가능성도 있을 것 같다"면서 "소외 없는 적절한 대안과 충분한 사회적 공감대가 기반이 되어야 한다고 본다"는 생각을 전했다.

김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)