인원 미달로 강의도 안 열려

"원전 신기술 개발 맥 끊겼다"

대학원에선 강의조차 열리지 않는 경우가 부지기수다. 대학원 진학생이 크게 줄면서 강의 개설을 위한 최소 인원을 채우기가 어려워진 탓이다. 이 대학원 석사과정 A씨는 “학기당 일반적으로 3개 과목을 수강해야 하는데 수업 자체가 열리지 않아 2년 동안 3개 과목만 수강했다”고 하소연했다.

중앙대는 에너지시스템공학부 내 원자력 세부 전공을 지망한 학생 수가 최근 5년간 평균 10명이 안 되는 상황이다. 2016년과 비교해 반토막 났다. 김동억 중앙대 에너지시스템공학부 교수는 “이런 현상이 계속되면 앞으로 5년 뒤, 10년 뒤 원자력산업 인재 수급 문제가 크게 불거질 것”이라고 우려했다.

50명 수준이었던 조선대 원자력공학과 신입생 수는 탈원전 정책 도입 이후 30명대까지 내려앉았다. 부산대 기계공학부 원자력시스템 전공 대학원 역시 탈원전 이후 학생 수가 40%가량 감소했다. 송종순 조선대 원자력공학과 교수는 “지역 대학의 원자력학과를 더는 유지하기 어려운 상황까지 내몰렸다”고 전했다.

원자력 분야를 전공한 전문인력이 원전산업에서 차지하는 비중은 10% 수준이다. 나머지는 건설, 전기 등 다양한 분야에 걸쳐 있다. 신규 원전 사업이 크게 줄면서 원전산업 종사자 대부분이 업종 전환에 나섰지만, 전문 연구인력만큼은 일감을 거의 잃다시피 했다.

특히 대학 중심으로 이뤄지는 신기술 개발의 맥이 끊겼다. 기초 연구가 제자리걸음을 하면서 미국, 프랑스 등 주요 원전 선진국과의 경쟁에서 밀려날 가능성이 높아졌다. 김재성 서울대 원자핵공학과 박사과정 재학생은 “고온가스로(HTR), 용융염원자로(MSR) 등 차세대 원전을 놓고 봤을 때 미국의 연구개발 및 시공 능력 수준을 100점이라고 본다면 한국은 30점도 채 되지 않는 것 같다”고 했다. 원전 관련 투자가 한국의 다섯 배를 넘는 중국은 최근 자국 원전 브랜드인 ‘화룽’을 완성하는 등 원전기술을 빠르게 발전시켰다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “전문인력이 원전 유지보수 등 현상 유지성 작업에만 투입되다 보니 유학을 가 돌아오지 않는 사례가 늘고 있다”고 전했다.

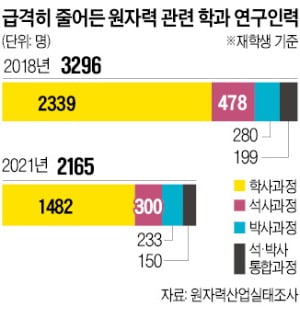

원전 인력 육성 체계의 붕괴는 통계로도 나타난다. 한국원자력산업협회에 따르면 2018년 3276명이었던 원자력 관련 학과 학·석·박사 재학생은 지난해 2165명으로 3년 만에 33.9% 줄었다. 원자력 관련 학과 신입생 수는 2015년 583명에서 지난해 395명까지 떨어졌다. 취업 인원도 반토막 났다. 2017년 142명인 원자력 전공 학사 취업자는 2020년 77명으로 감소했다.

민경진 기자 min@hankyung.com

![[한경 오늘의 운세] 2025년 1월 30일 오늘의 띠별 운세](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.37643756.3.jpg)