[책마을] 혁신 기술에 수익 보장한 19세기 유럽…中 넘어 세계 중심 되다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

창조적 파괴의 힘

필리프 아기옹 외 지음

이민주 옮김

에코리브르

578쪽│3만5000원

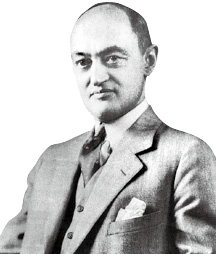

佛 석학 아기옹, 슘페터 이론 재구성

'성장 이끄는 동력은 뭔가' 경제학 난제

창조적 파괴론으로 명쾌한 대안 제시

화약·나침반 만든 中, 혁신 대신 안정추구

변방의 유럽, 특허체계 등장후 고속성장

혁신 최대 걸림돌은 '규제 탈 쓴 기득권'

국가의 역할 따라 성장·정체 엇갈려

필리프 아기옹 외 지음

이민주 옮김

에코리브르

578쪽│3만5000원

佛 석학 아기옹, 슘페터 이론 재구성

'성장 이끄는 동력은 뭔가' 경제학 난제

창조적 파괴론으로 명쾌한 대안 제시

화약·나침반 만든 中, 혁신 대신 안정추구

변방의 유럽, 특허체계 등장후 고속성장

혁신 최대 걸림돌은 '규제 탈 쓴 기득권'

국가의 역할 따라 성장·정체 엇갈려

![[책마을] 혁신 기술에 수익 보장한 19세기 유럽…中 넘어 세계 중심 되다](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30497131.1.jpg)

창조적 파괴는 ‘경제 성장을 이끄는 동력은 무엇인가’라는 경제학의 오랜 난제를 풀어낼 후보로 다시 주목받기 시작했다. ‘자본 축적이 늘어나면 생산이 증가한다’는 기존 신고전주의 성장이론으로는 장기적 경제성장을 결정하는 요소를 규명하지 못하고, 성장 추세가 돌변하거나 나라마다 경제성장 속도에서 차이가 발생하는 이유를 설명하는 데 한계가 뚜렷했기 때문이다. 이와 대조적으로 새로운 혁신이 지속해서 이뤄져 기존 기술을 폐기하고 일자리를 대체하는 과정에 주목한 창조적 파괴론은 명쾌한 대안을 제시한다.

고만고만한 답변밖에 내놓지 못한 기존 경제사학자들과 달리 창조적 파괴론은 ‘혁신’이 인류사의 대변화를 이끌었다고 자신 있게 주장한다. 성장의 동력은 다름 아닌 혁신의 축적이라는 것. 혁신을 통한 이득을 보전하고, 혁신을 장려하기 위해선 지식재산권을 보장하는 제도가 중요하다는 점도 강조한다. 창조적 파괴에 저항하는 세력이 구축한 장애물에 맞서 싸우는 데 있어 경쟁의 역할에도 주목한다.

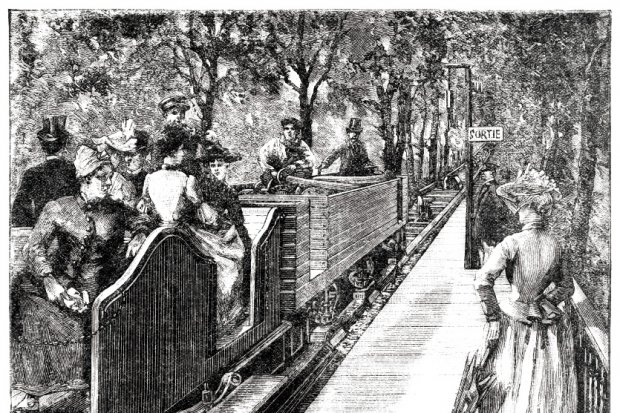

이 같은 ‘이론’을 실제 역사에 대입하면 근세 초 정치적으로 분열돼 있던 유럽은 뛰어난 지성인들을 끌어들이며 국가 간 경쟁에 불을 붙였지만, 중국의 황제들은 창조적 파괴에 대한 두려움에 굴복해 정치적 안정에 위협이 될 만한 것들을 싹부터 제거했다. 혁신에 따른 수익을 보장하는 특허 체계의 등장은 창조적 파괴라는 불꽃에 기름을 끼얹으며 유럽과 다른 세계의 간극을 벌렸다.

혁신의 작동을 가로막는 최대 걸림돌은 규제의 탈을 쓴 기득권의 저항이다. 새로운 혁신은 옛 기술을 대체하며, 기득권의 이득을 소멸시킨다. 혁신에 대한 반발이 생길 수밖에 없다. 그중에서도 과세는 혁신에 가장 위협적인 존재다. 1920년 이후 미국에서 기업에 대한 과세율이 1%포인트 높아지면 특허출원 건수는 6~6.3%, 발명가 수는 4.6~5% 감소했다.

시장에 자리 잡은 기득권 세력은 경쟁을 장려하는 새로운 규정이 도입되는 것을 막기 위해 정치 권력이나 사법부에 압력을 가하는 데 적잖은 재원을 사용했다. 이처럼 정치권과의 연줄에 매달려 로비 활동을 강화하는 이들에게 혁신은 생산성 향상이라는 정공법으로 응전을 이어갔다. 그리고 혁신과 기득권의 격렬한 투쟁에서 성패를 결정하는 것은 경쟁을 ‘보호’하고, 때론 투자자의 역할도 마다하지 않는 국가의 역할이었다.

저자들은 낡은 수사(修辭)로 전락했던 슘페터의 성장이론이 지나간 경제 발전의 원인을 규명하는 것은 물론 오늘날의 경제·사회 현상을 분석하는 데도 유용하다는 점을 부각한다. 무엇보다 성장의 엔진을 돌리는 근원이 무엇인지를 찾아가는 과정을 흥미롭게 그려낸다. 그렇게 슘페터는 불사조처럼 되살아났다.

김동욱 기자 kimdw@hankyung.com

![[책마을] 개인주의 사고로는 '넥스트 팬데믹' 해결 못해](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30497139.3.jpg)

![[책마을] 인도·차도 구분 넘는 '제3의 도로' 생긴다](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30497138.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 불우한 청소년기 딛고…獨 '감염병 의료 선봉'에 선 의사](https://img.hankyung.com/photo/202207/AA.30497113.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)