"경력 개발자 다 데려가

최근엔 인사 담당자까지 뺏겨"

IT기업 '비싼 몸' 개발자 흡수

적자 관계없이 고액연봉 제시

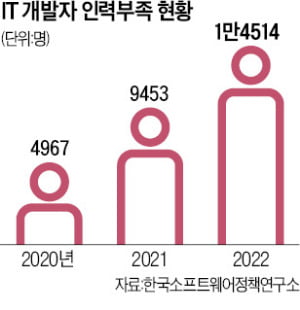

전기차 충전기 제어부품 등을 연간 1800억원 이상 제조해 테슬라와 리비안 등 해외 완성차업체에 납품하는 B사는 현재 전체 IT 개발 인력의 80%가 부족하다. 1개 팀 정원이 10명이라면 현재 있는 인력은 두 명뿐인 셈이다. B사는 대졸 신입 개발자 연봉을 5000만원, 독자적으로 프로젝트를 진행할 수 있는 10년 차 경력자는 1억원까지 지급하고 있다. 하지만 힘들게 인력을 채용해도 1년 지나면 자리를 옮기는 일이 반복되고 있다.

문제는 이런 만성적인 인력난이 중소 기술기업의 경쟁력을 갉아먹고 있다는 점이다. B사 대표는 “기술이 유출될 수 있다는 우려와 함께 사후서비스(AS)의 문제가 생길지도 모른다는 것을 알지만 일단 납기를 맞추기 위해 외주 용역업체를 통해 모듈 제어용 SW를 개발하고 있다”고 했다.

스마트폰과 자동차에 들어가는 카메라를 세계에 1조원 이상 수출하는 C사 대표는 개발자 인력난에 대해 ‘급여 버블’이라고 진단했다. C사 대표는 “개발자를 흡수하는 회사들은 대부분 흑자를 내면서 돈을 버는 회사가 아니다”고 지적했다. 기업가치를 크게 인정받고 투자금을 받은 뒤, 그 돈을 써 가면서 운영되는 회사라는 것이다. 그는 회사 덩치를 키워서 상장시키고, 상장한 뒤에는 주가를 띄우는 전략이 앞으로 세계 경제 상황에서 지속 가능하지 않다고 지적했다.

원재료비와 인건비 등을 고려해 흑자 구조를 맞춰야 하는 제조기업들은 “지나치게 과열된 개발자 채용 시장이 안정될 필요가 있다”고 입을 모은다. 최근 수년간 스타트업에 초점을 맞췄던 정부의 채용 지원 정책에 변화가 필요하다는 지적도 제기된다. 노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “수출 기반 제조기업들의 연구개발 인력을 대상으로 병역 특례와 지원 혜택을 확대 강화해야 한다”고 말했다.

김진원 기자 jin1@hankyung.com