"나도 안다, 방관도 가해였음을"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

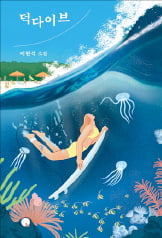

'의사작가' 이현석 <덕다이브>

취미로 소설 쓰다 2017년 등단

현직 의사 첫 장편소설 내놔

의료계 괴롭힘 문제 '태움' 다뤄

취미로 소설 쓰다 2017년 등단

현직 의사 첫 장편소설 내놔

의료계 괴롭힘 문제 '태움' 다뤄

현직 의사인 이현석 작가의 첫 장편소설 <덕다이브>(창비)는 인도네시아 발리를 배경으로 첫 장면부터 스펙터클한 서핑의 세계를 담아낸다. 패들링(보드에 엎드려 팔을 젓는 동작), 라인업(파도를 타는 지점), 테이크 오프(보드에서 몸을 일으키는 동작) 등 서핑 용어를 써가며 서퍼들의 모습을 생생하게 그려낸다. 취미로 서핑을 하는 작가의 경험 덕분이다.

하지만 소설은 경쾌한 서핑 이야기에만 머물지 않는다. 그동안 작가는 한국 사회의 중요한 이슈들을 소설이란 형식으로 풀어내 호평받아왔다. 예컨대 2020 젊은작가상 수상작인 단편 ‘다른 세계에서는’은 의사를 주인공으로 내세워 낙태의 윤리성에 질문을 던진다. 이번 장편에서는 의료계 일터 괴롭힘 문제인 ‘태움’을 다룬다.

주인공 ‘태경’은 여성 숏보더로, 한인 서핑 캠프인 ‘민스서프’의 메인 강사다. 어느 날 웰니스 인플루언서인 ‘민다’가 캠프의 사업 확장을 도와주러 오는데, 태경에게 “자신을 못 알아보겠느냐”고 묻는다. 민다의 본명은 ‘다영’. 태경이 종합병원 검진센터에서 일할 때 동료였다. 책임간호사는 유독 다영을 미워했다. 주변 동료들도 괴롭힘에 동참했다. 태경은 방관했다. 괴롭힘에 가담하지 않았다고 위안 삼았지만, 자신도 안다. 방관도 가해였음을.

“태경이 입술을 달싹거렸다. 기만이 가리려고 했던 사실은 방관 또한 가해였다는 점. 아니라고, 그렇지 않다고, 나는 그저 가만히 있었을 뿐이라고 스스로 최면을 걸어보아도, 결코 가려지지 않는 사실은 그것이 비겁하디 비겁한 가해였다는 점.”

소설은 어쩔 수 없었다는 식의 어설픈 포장이나 위로를 건네지 않는다. 설령 늦었더라도, 이미 지나간 일이라고 할지라도 끝내 과거와 다시 마주하도록 한다. 그 일은 서핑과 닮았다. 예측할 수 없는 방식으로 다가오는 파도에 몸을 맡긴 채, 테이크 오프에 성공하려면 큰 용기가 필요하다. 책은 “너무 늦지 않기를 바라는 마음”으로 물살을 거슬러 과거를 향해 헤엄치는 주인공의 모습을 통해 지금 이 시대에 가장 필요한 용기와 윤리에 대해 말한다. 다만 태움을 주요 소재로 하면서도 이 문제를 날카롭게 파고들진 않는다. 의도적으로 피한 것이었는지도 모르겠지만 이야기가 곁가지를 돈다고 느껴질 수 있는 부분이다.

직업환경의학과 전문의인 이 작가는 취미로 소설 창작교실을 드나들던 중 2017년 중앙신인문학상에 단편 ‘참(站)’이 당선돼 등단했다. 현재 지방의 한 의료원에서 일하고 있으며, 지난해 첫 단편집 <다른 세계에서도>(자음과모음)를 펴냈다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![[책마을] '죽음의 구정물'서 가장 인기 있는 음료 된 우유](https://img.hankyung.com/photo/202208/AA.30907971.3.jpg)

![[책마을] 아버지의 정신질환 숨겨야했던 심리학자의 고백](https://img.hankyung.com/photo/202208/AA.30904560.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 'MLB 최고 멘탈 코치'의 비법…"불안할땐 혼잣말을 하라"](https://img.hankyung.com/photo/202208/AA.30905648.3.jpg)