화평법 도입 후 유독물질 지정

연평균 51건…전보다 3배 늘어

위험도 상관없이 똑같이 규제

유해성 따라 차등관리키로

반면 인체만성 유해성 물질 중 휘발성이 낮은 액체와 고체, 생태독성 물질은 관리 기준을 완화한다. 구체적으로 ‘사업장 밖으로 물질이 유출되거나 누출되지 않도록’ 하는 수준으로 완화할 것으로 알려졌다. 또 화관법상 △안전교육 △유해화학물질 관리자 선임 △영업허가 등을 독성에 따라 차등화하거나 면제하는 방안도 검토하고 있다. 환경부 관계자는 “화평법과 화관법이 시행되면서 장외 영향평가가 포함된 화학사고 예방관리계획서 작성·제출·이행 의무, 취급 시설 설치 검사 도입 등의 관리가 강화돼 기업의 절차·행정적 부담이 커졌다”고 지적했다.

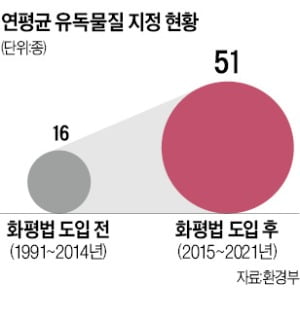

실제 2015년 화평법 도입 후 지난해까지 신규 지정된 화학물질은 총 361종으로 연평균 51종에 달했다. 이는 1991년 유독물질 지정제 시행 이후 화평법 도입 전인 2014년까지 23년간 연평균 지정건수(16종)보다 3배 많다. 특히 문재인 정부가 출범한 2017년부터는 화학물질 지정건수가 연평균 67종이나 됐다.

환경부는 또 국내 화학물질 규제가 물질 등록에만 초점을 맞추면서 국민에 대한 정보 제공이 미흡하다고 보고 개선 조치를 검토하고 있다. 현재 유럽연합(EU)은 연 1t 이상의 신규 화학물질만 등록 대상이지만, 한국은 이 기준이 연 100㎏ 이상이다. 그렇다 보니 필요 이상의 시간과 비용을 화학물질 등록에 소모하고 있다는 게 기업들의 불만이다. 특히 등록에 치중하느라 화학물질 정보를 현장에서 제대로 활용하지 못해 민간의 관리 역량이 떨어진다는 지적도 나온다.

환경부는 이에 따라 유해성 정보 데이터베이스(DB)를 구축하는 등 신규 화학물질 정보 사각지대를 해소하기로 했다. 또 지난해부터 민관 합동으로 운영 중인 화학안전정책포럼 운영에 내실을 기해 산업계, 시민사회, 전문가 등으로부터 다양한 의견을 수렴할 예정이다. 환경부 관계자는 “제도 개편 방안을 연말까지 준비하고, 내년 하반기까지 화평·화관법 개정안을 마련할 계획”이라고 말했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

![[날씨] 흐리고 곳곳 빗방울…출근길 20도 안팎 서늘](https://img.hankyung.com/photo/202208/ZK.31044335.3.jpg)

![[단독] 강호동도 손 털었다…가로수길 빌딩 166억에 매각](https://img.hankyung.com/photo/202412/03.24235461.3.jpg)