글로벌 기술 패권 전쟁중인데…한국行 기술이민 1년에 300명도 안돼

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

줄어드는 인구, 소멸하는 한국

(9) '좁은 문' 기술이민

학력 등 요건 지나치게 엄격

영주권 심사 통과도 어려워

호주, 200여 직종 종사자에

영주권 신청 권한 제공

캐나다도 50개 직업군 우대

매년 6만~8만명 적극 유치

(9) '좁은 문' 기술이민

학력 등 요건 지나치게 엄격

영주권 심사 통과도 어려워

호주, 200여 직종 종사자에

영주권 신청 권한 제공

캐나다도 50개 직업군 우대

매년 6만~8만명 적극 유치

한국은 외국 출신 기술인력을 유입시키는 데도 별 노력을 기울이지 않고 있다. 제도는 있지만 의지가 없다 보니 글로벌 기술인력이 한국을 외면하고 있다. 여기에 영어가 제대로 통하지 않는 환경, 서구와는 다른 문화, 글로벌 빅테크에 비하면 적은 연봉 등도 기술인력 유입을 막는 요인이 되고 있다. 글로벌 시장에서 기술 패권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있지만 한국은 내국인만으로 승부를 보려 한다는 지적이 나온다.

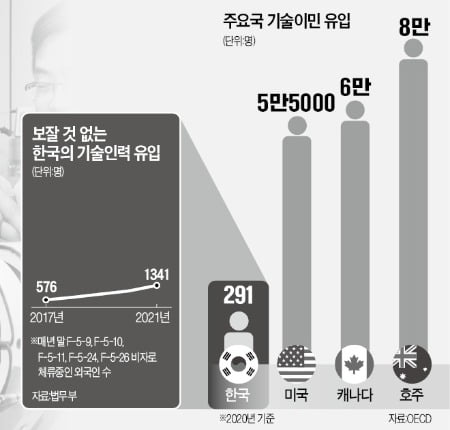

한 해 기술인력 300명도 안 들어와

이 가운데 기술창업투자와 연구개발 인력 비자로 한국에 들어온 외국인은 한 명도 없다. 나머지 세 종류의 비자로 들어온 인력은 지난해 말 1341명이다. 누적 기준으로 2017년 576명, 2018년 718명, 2019년 884명, 2020년 1050명 등이다. 지난해엔 291명의 외국인 기술인력이 들어왔다는 얘기다. 미국 호주 캐나다 등이 매년 5만~8만 명의 기술인력을 받아들이는 것과는 비교조차 하기 힘들다.

지난해 말 기준 기술인력 1341명 중 1010명은 학위 소지자다. 학사와 석사로 국내 기업에서 3년 이상 근무하는 외국인이다. 첨단산업 분야(정보기술, 기술경영, 나노, 디지털전자, 바이오, 수송 및 기계, 신소재, 환경, 에너지 등) 박사 학위를 취득한 뒤 1년 이상 국내 기업에 재직 중인 외국인(F-5-9)은 지난해 말 186명에 불과하다. 이마저도 영주권 심사를 통과해야 한국에서 살 수 있다.

하지만 여기에 해당하는 인력이 한국에 와야만 하는 이유가 없는 게 현실이다.

선진국은 기술이민 적극 유치

주요 선진국은 기술 전문인력을 적극 받아들여 경제에 활력을 불어넣는 정책을 펴고 있다. 대표적인 국가가 호주다. 호주 이민국은 중장기직업군명단(MLTSSL)에 속하는 학위 취득자 및 현업 종사자가 기술심사 등을 통과하면 영주권 신청 권한을 준다. 해당 직종은 의사 엔지니어 등 전문직은 물론이고 요리사 보육교사 등 200여 개에 이른다.캐나다도 호주 못지않게 기술이민 유입에 적극적이다. 캐나다 정부는 ‘익스프레스 엔트리’라는 기술이민 프로그램을 시행하고 있다. 여기에 해당하는 직업군은 관리직, 의사 엔지니어 등 전문직, 소방관 같은 전문기능인 등 50개 직종이다. 캐나다는 연도별로 차이는 있지만 매년 6만~8만 명의 기술인력을 받아들이고 있다. 연간 캐나다 이민 20만 명 중 30~40%에 해당하는 수준이다.

미국은 기술이민 비중은 높지 않지만 절대 규모는 호주 캐나다와 비슷한 수준이다. 2020년 기준 5만5000명 정도다. 미국의 취업비자 중 기술이민으로 볼 수 있는 건 EB1~3다. EB1은 최우선 취업이민으로 저명한 교수나 연구직 종사자, 다국적 기업 중역, 과학이나 예체능에서 특출한 능력을 갖춘 사람 등이 대상이다. EB2는 과학 의학 예술 경영 분야의 고학력 전문가를 선발한다. EB3는 자동차 정비사 등 학사 학위를 소지하고 전문 자격증을 보유한 숙련공을 뽑는다.

김진성/김리안 기자 jskim1028@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)