서울대 KAIST 한국핵융합연구원 연구진

새로운 플라즈마 운전 방식 찾아

세계 3대 학술지 '네이처'에 게재

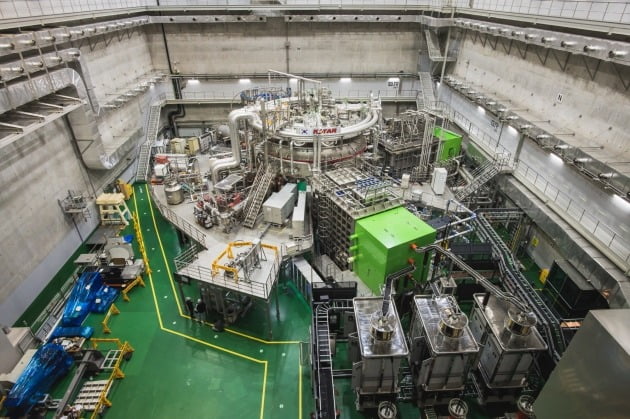

과학기술정보통신부는 한국핵융합에너지연구원과 서울대, KAIST 공동 연구팀이 초전도핵융합연구장치(KSTAR) 내 새로운 플라즈마 운전방식을 찾아 해당 논문을 세계 3대 학술지 '네이처'에 실었다고 8일 발표했다.

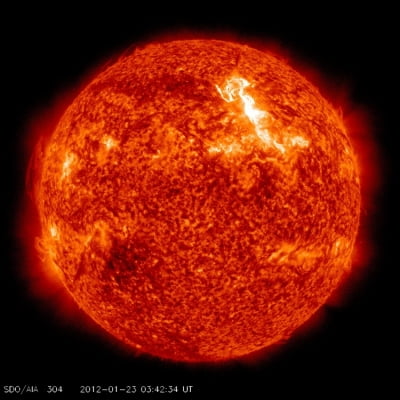

핵융합 발전은 중수소와 삼중수소를 섞은 뒤 플라즈마 형태로 1억 도 이상 가열할 때 발생하는 막대한 에너지로 증기터빈을 데워 전기를 발생시키는 것을 말한다. 플라즈마는 고체-액체-기체에 이은 물질의 '제 4의 상태'로, 원자핵과 전자가 분리돼 이온화된 물질이다. 번개, 오로라 등이 플라즈마다. 핵융합 발전은 원자력발전 이상의 효율을 내면서도 고준위 방사성폐기물을 발생시키지 않아 '궁극의 친환경 발전소'로 불린다.

현재 프랑스 남부 카다라슈에서 유럽연합(EU) 주도로 전기출력 200㎿급 핵융합 발전소인 국제핵융합실험로(ITER)가 건설되고 있다. ITER는 2025년 완공해 2040년까지 운영하는 게 목표다. 20만 가구가 쓸 수 있는 전기를 생산하는 이 실험로가 성공하면, 추후 2000㎿급 핵융합 상용 발전소를 건설할 예정이다. ITER 프로젝트는 현물출자 지분 비율상 EU가 45%로 의장국이며, 미국 중국 일본 러시아 인도 한국이 각각 약 9%씩 분담하고 있다.

플라즈마는 나타났다 금새 사라지기 때문에 이를 장시간 가두는 기술 확보가 중요하다. D자형 도넛 모양의 거대시설 '토카막'이 플라즈마를 가둬 둥둥 떠다닐 수 있게 하는, 일명 '플라즈마 운전' 장치다. 토카막은 절대영도(0K)에 가까운 4K(영하 269도)에서 가동된다.

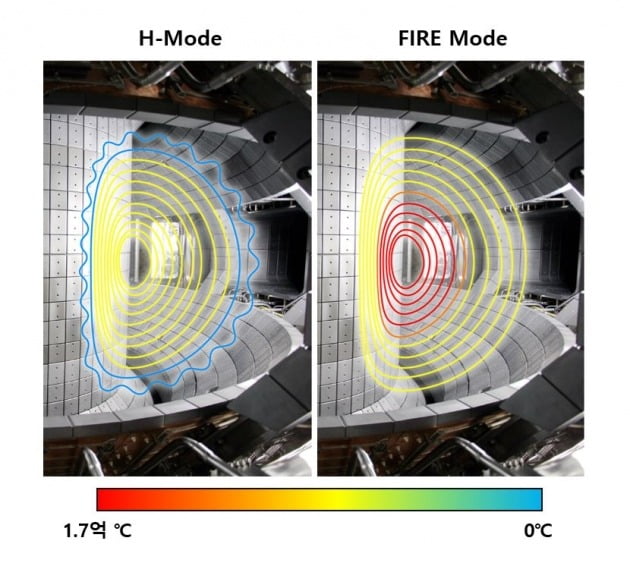

그동안 대표적인 플라즈마 운전 방식은 H-모드였다. 1982년 독일이 처음 발견했으며 ITER, KSTAR 모두 이 방식을 채택하고 있다. 그러나 H-모드에선 플라즈마 가장자리에 생기는 압력이 지나치게 커져 플라즈마가 갑자기 터져버리는 '경계면 불안정 현상(ELM)'이 있어 이를 해결하는 데 전세계 연구자들이 골몰하고 있었다.

핵융합연 한현선 책임연구원과 박상진 서울대 에너지시스템공학부 석·박사과정 연구원(공동1저자), 나용수 서울대 원자핵공학과 교수(교신저자) 연구팀은 ELM이 없는 새로운 플라즈마 운전 모드 '파이어(Fire:Fast Ion Regulated Enhancement)'를 제안했다. 플라즈마 가열시 생기는 고속 이온을 활용해 중심부에 에너지를 집중하고, 결과적으로 플라즈마 전체적으로 내부 난류를 안정화시켜 ELM을 방지하는 운전방식이다.

한 책임은 "그동안 누적된 KSTAR 실험 결과만으론 차후 상용 핵융합발전소 안에서 고속 이온이 충분한 역할을 할 수 있을지 판단하기 어려웠지만, KAIST 성충기 교수팀이 비선형 전산모사를 통해 우리가 예측한 결과를 지지하는 수치 데이터를 도출한 덕에 연구가 성공할 수 있었다"고 공을 돌렸다.

나 교수는 "파이어 모드 플라즈마 운전은 예측한 대로 진행되지 않았던 실패한 실험 결과를 면밀히 분석하다가 새롭게 발견한 의외의 성과"라며 "한국의 핵융합 연구가 독창적 방식으로 이뤄진다는 것을 보여줬다"고 말했다. 이번 연구는 과기정통부 선도기술센터 사업의 지원을 받았다.

이해성 기자