대중에게 생소한 스몰 패션브랜드

희소성 높아 MZ세대 사이서 인기

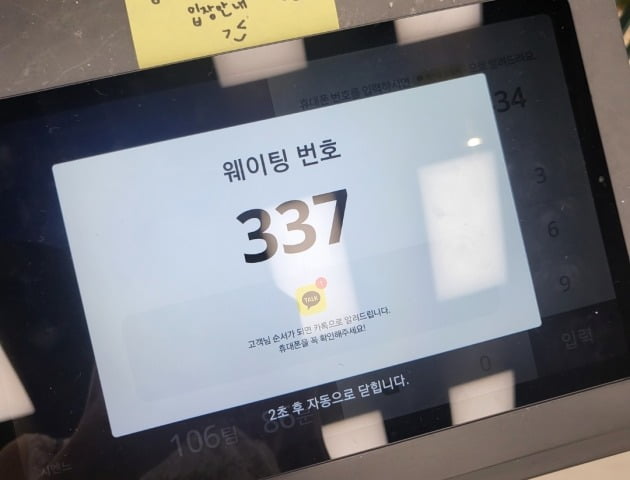

이날 오후 2시쯤 매장을 방문하니 입장을 위해 대기하는 이들이 많았다. 인 씨가 받아든 대기표 순번은 337번. 두 시간 넘게 기다려야 들어갈 수 있는 상황이었다. 그는 “평소 관심이 많던 브랜드라 팝업스토어 개장 소식을 듣고 가장 사람이 덜 몰릴 것 같은 평일 오후 시간에 매장을 찾았는데도 사람이 많아 깜짝 놀랐다. 샤넬 매장만큼이나 입장하기 어렵다”며 혀를 내둘렀다.

이처럼 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 사이에선 일반 대중에겐 생소한 ‘작은 브랜드’ 제품들이 조용한 돌풍을 일으키고 있다. 인디, 신진 디자이너 브랜드를 지칭하는 작은 브랜드들은 전국적인 매장 수나 매출은 자라·H&M·유니클로·스파오 같은 대규모 패스트패션(SPA) 브랜드에 비해 10~20% 미만 수준인 경우가 많지만 희소성을 앞세워 주로 10~20대 젊은 소비자들로부터 인기를 얻고 있다.

여성 패션 플랫폼 W컨셉의 신규 입점 브랜드 중에서는 작년 11월 입점한 컨템포러리 브랜드 '더티스(THETIS)‘가 입점월 대비 지난 6월까지 매출이 20배 급증했다. 캐주얼 브랜드 ’코캔클(Cocancl)‘ 역시 작년 말 입점한 후 6월 매출이 268% 신장됐다. 20대 여성들 사이에서 패딩백으로 유명한 시엔느도 올해 2월 입점 후 4개월 만에 매출이 40% 늘었다.

이처럼 스몰 패션브랜드의 활기에 올해 캐주얼 의류 시장은 17조5230억원에 달할 전망(한국섬유산업협회 통계 기준)이다. 지난해와 비교해 5.1% 불어난 규모로, 최근 1~2년 새 창업한 브랜드 가운데 연매출 100억원을 돌파한 브랜드가 즐비할 정도다. 매출 ‘1000억 시대’를 열 만한 브랜드들도 나오고 있다. 매출 1000억원은 패션업계에서 메가브랜드로 분류하는 기준이다. 지난해 각각 950억원과 900억원의 매출을 올린 널디(2017년 출시)와 커버낫(2008년)이 대표적이다.

한 패션업계 관계자는 “일반 대중은 ‘알듯말듯’한 인지도가 오히려 젊은 소비자들의 ‘남들과 다르게 보이고 싶다’는 욕구를 자극하는 면이 있다”며 “아이러니하게 희소성을 강조해 대중성을 얻은 셈”이라고 설명했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

!["무신사 생존전략 쫓는다"…자체 온라인몰 키우는 패션기업들 [배정철의 패션톡]](https://img.hankyung.com/photo/202209/01.31219581.3.jpg)

!['놀금' 휴일도 반납하고…'24시간 개발' 택한 카카오 MZ직원들 [선한결의 IT포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202209/01.31204804.3.jpg)