퓰리처상 수상 시인 "시는 외줄 타기…지뢰밭 건너는 것과 같아"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

포레스트 갠더, 서울작가축제 참가차 내한…"한국 시의 유머 흥미로워"

"예술이 여러 사회적 이슈에도 목소리 낼 수 있어야"…'생태시'도 관심

"문학 장르 중에서 시는 '외줄 타기'라고 생각해요.

단어 하나하나가 매우 중요하기 때문에 위험한 지뢰밭을 건너는 것과 비슷하기도 하죠. 내디딜 필요가 없는 걸음을 무리해서 내딛게 되면 큰 문제가 생길 수도 있고요.

"

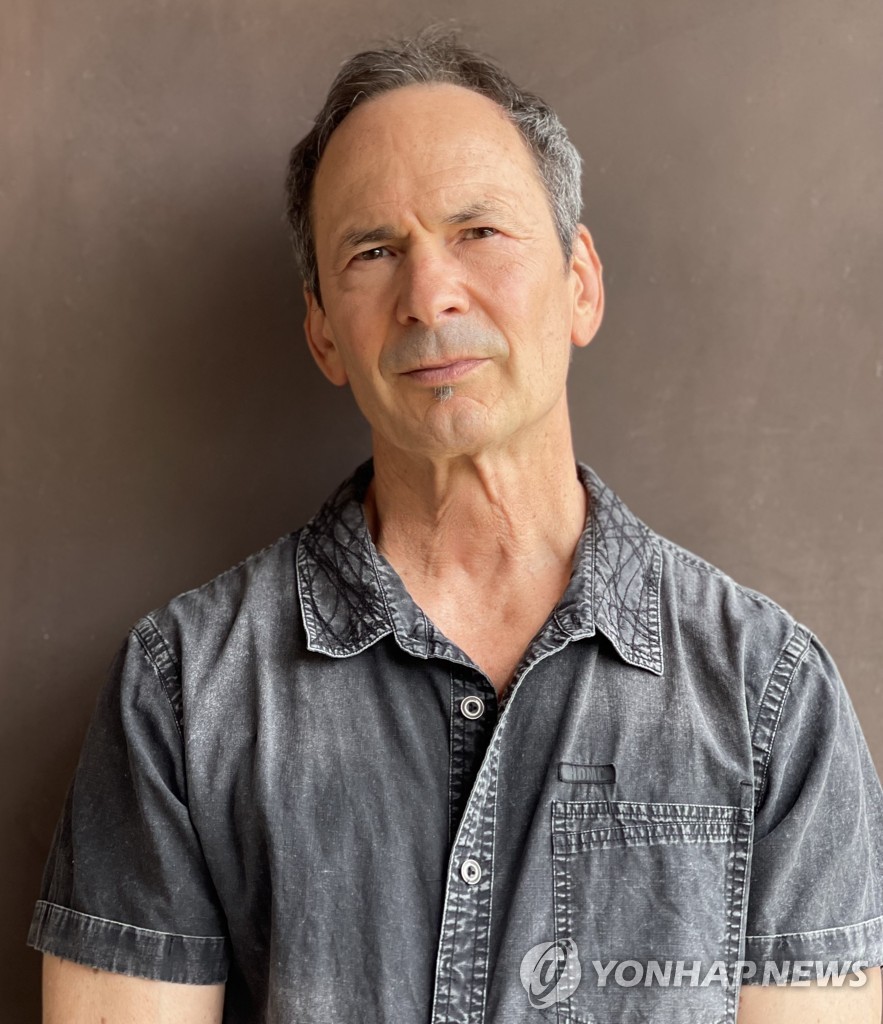

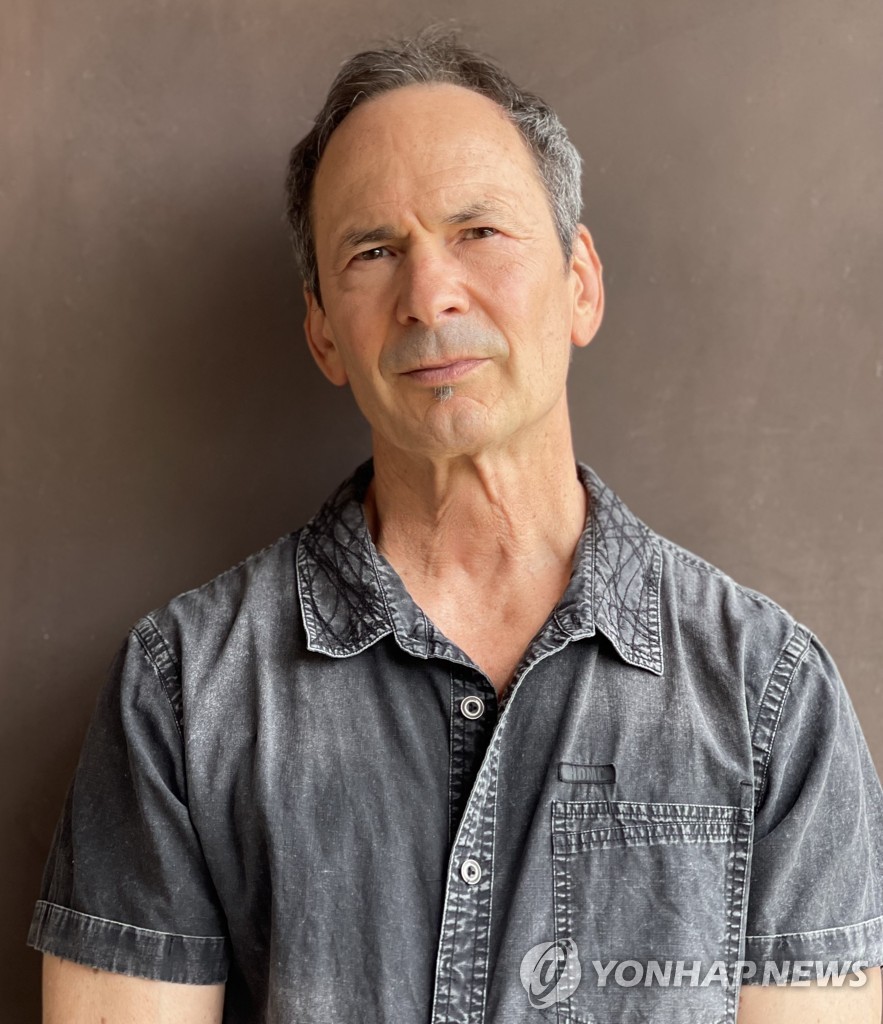

시집 '함께 하다'(Be With)로 2019년 시 부문 퓰리처상을 받은 미국 시인 겸 번역가 포레스트 갠더(66)는 23일 서울 마포구의 한 호텔에서 연합뉴스와 한 인터뷰에서 35년째 함께하는 시에 대한 애정을 드러내며 이렇게 말했다.

2019년에 서울국제작가축제 참석을 위해 처음 한국을 찾은 그는 3년 만에 다시 내한했다.

'월담: 이야기 너머(Beyond Narrative)'를 주제로 이날부터 오는 30일까지 열리는 올해 같은 행사에 김혜순 시인과 함께 개막 강연 연사로 초대됐다.

아직 그의 작품이 번역돼 소개된 적은 없어 국내에서는 낯설지만, 영미권에서는 꽤 알려진 작가다.

코로나19 팬데믹 기간에 한국 작품을 많이 찾아 읽었다는 그는 "미국에서 한국 작품은 중국이나 일본보다 덜 번역돼 주목도가 떨어졌던 측면이 있다"면서도 "한국 정부가 적극적으로 번역 지원을 하고 해외에 많이 알리고자 해 한국 문학이 재발견되고 있다"고 말했다.

김혜순 시인의 작품은 어조가 세고 용맹한 경향이 있고, 임솔아 시인은 언어에 변화와 반복을 줘 느슨함을 없애는 시도를 하며, 심보선 시인은 다른 작가들보다 더 인과 관계에 집중하는 것 같다는 생각도 전했다.

그는 "한국 현대 시에서 느껴지는 독특한 유머가 흥미롭다"며 "항상 시가 어떻게 새로운 방향으로 흘러가는지 관심을 두는 편인데 현재 한국 문학에서는 다양한 흐름이 존재해 신선함을 느낀다"고 말했다.

갠더의 최근 화두는 '환경'이다.

그는 지구 온난화와 기후 위기는 묵과할 수 없는 문제가 됐다며 각 국가와 개인이 어떻게 대응하는지 주목하고 있다고 했다.

특히 "예술이 여러 사회적 이슈에도 목소리를 낼 수 있어야 한다"며 "사람들이 여러 측면을 고민할 수 있게 생각을 빚도록 도움을 줘야 한다"고 주장했다.

그는 "최근의 문화 풍조 중 하나"라며 '생태시'(生態詩)를 언급했다.

인간 중심주의에서 벗어나 인간과 자연의 조화를 꾀해야 한다는 그의 가치관과도 일치한다.

그에게 생태시는 '인간관계의 친밀함과 내밀함만 다루는 게 아니라 생물의 친밀함에 관해서도 쓰는 것'이다.

갠더는 균류와 조류가 함께 생활하는 식물군인 지의류(地衣類)를 예로 들었다.

영양분만 충분히 공급되면 지의류가 영원히 살 수 있다는 일부 과학자의 견해를 소개하며 "죽음이 모든 생명체에 필연적인 거로 생각하는 건 포유류인 인간 중심의 사고방식으로 볼 수도 있다"고 설명했다.

지난해 내놓은 시집 '두 배의 생'(Twice Alive)에도 이런 고민을 담았다.

그는 팬데믹 기간에 틈틈이 준비한 책 4권을 올해 하반기에 내놓을 계획이다.

일본 시인과 멕시코 시인의 작품을 번역한 책을 비롯해 사진작가와의 협업 결과물, '물'을 주제로 과학자와 시인 등이 쓴 글을 모은 선집이 출간을 앞두고 있다.

기회가 된다면 한국 독자들과도 작품을 통해 만나고 싶다는 게 그의 소망이다.

"시가 오래 지속되려면 '감정'이란 요소가 가장 중요합니다.

2천 년 전에 살았던 그리스 시인이 이미 사라진 언어로 쓴 시를 읽고 우리가 감동한다는 건 매우 놀라운 일이죠. 이미지가 언어를 대체하는 시대이지만 우리가 여전히 시를 읽는 이유가 바로 그것 때문이지 않을까요.

"

/연합뉴스

"예술이 여러 사회적 이슈에도 목소리 낼 수 있어야"…'생태시'도 관심

단어 하나하나가 매우 중요하기 때문에 위험한 지뢰밭을 건너는 것과 비슷하기도 하죠. 내디딜 필요가 없는 걸음을 무리해서 내딛게 되면 큰 문제가 생길 수도 있고요.

"

시집 '함께 하다'(Be With)로 2019년 시 부문 퓰리처상을 받은 미국 시인 겸 번역가 포레스트 갠더(66)는 23일 서울 마포구의 한 호텔에서 연합뉴스와 한 인터뷰에서 35년째 함께하는 시에 대한 애정을 드러내며 이렇게 말했다.

2019년에 서울국제작가축제 참석을 위해 처음 한국을 찾은 그는 3년 만에 다시 내한했다.

'월담: 이야기 너머(Beyond Narrative)'를 주제로 이날부터 오는 30일까지 열리는 올해 같은 행사에 김혜순 시인과 함께 개막 강연 연사로 초대됐다.

아직 그의 작품이 번역돼 소개된 적은 없어 국내에서는 낯설지만, 영미권에서는 꽤 알려진 작가다.

코로나19 팬데믹 기간에 한국 작품을 많이 찾아 읽었다는 그는 "미국에서 한국 작품은 중국이나 일본보다 덜 번역돼 주목도가 떨어졌던 측면이 있다"면서도 "한국 정부가 적극적으로 번역 지원을 하고 해외에 많이 알리고자 해 한국 문학이 재발견되고 있다"고 말했다.

김혜순 시인의 작품은 어조가 세고 용맹한 경향이 있고, 임솔아 시인은 언어에 변화와 반복을 줘 느슨함을 없애는 시도를 하며, 심보선 시인은 다른 작가들보다 더 인과 관계에 집중하는 것 같다는 생각도 전했다.

그는 "한국 현대 시에서 느껴지는 독특한 유머가 흥미롭다"며 "항상 시가 어떻게 새로운 방향으로 흘러가는지 관심을 두는 편인데 현재 한국 문학에서는 다양한 흐름이 존재해 신선함을 느낀다"고 말했다.

그는 지구 온난화와 기후 위기는 묵과할 수 없는 문제가 됐다며 각 국가와 개인이 어떻게 대응하는지 주목하고 있다고 했다.

특히 "예술이 여러 사회적 이슈에도 목소리를 낼 수 있어야 한다"며 "사람들이 여러 측면을 고민할 수 있게 생각을 빚도록 도움을 줘야 한다"고 주장했다.

그는 "최근의 문화 풍조 중 하나"라며 '생태시'(生態詩)를 언급했다.

인간 중심주의에서 벗어나 인간과 자연의 조화를 꾀해야 한다는 그의 가치관과도 일치한다.

그에게 생태시는 '인간관계의 친밀함과 내밀함만 다루는 게 아니라 생물의 친밀함에 관해서도 쓰는 것'이다.

갠더는 균류와 조류가 함께 생활하는 식물군인 지의류(地衣類)를 예로 들었다.

영양분만 충분히 공급되면 지의류가 영원히 살 수 있다는 일부 과학자의 견해를 소개하며 "죽음이 모든 생명체에 필연적인 거로 생각하는 건 포유류인 인간 중심의 사고방식으로 볼 수도 있다"고 설명했다.

지난해 내놓은 시집 '두 배의 생'(Twice Alive)에도 이런 고민을 담았다.

그는 팬데믹 기간에 틈틈이 준비한 책 4권을 올해 하반기에 내놓을 계획이다.

일본 시인과 멕시코 시인의 작품을 번역한 책을 비롯해 사진작가와의 협업 결과물, '물'을 주제로 과학자와 시인 등이 쓴 글을 모은 선집이 출간을 앞두고 있다.

기회가 된다면 한국 독자들과도 작품을 통해 만나고 싶다는 게 그의 소망이다.

"시가 오래 지속되려면 '감정'이란 요소가 가장 중요합니다.

2천 년 전에 살았던 그리스 시인이 이미 사라진 언어로 쓴 시를 읽고 우리가 감동한다는 건 매우 놀라운 일이죠. 이미지가 언어를 대체하는 시대이지만 우리가 여전히 시를 읽는 이유가 바로 그것 때문이지 않을까요.

"

/연합뉴스

![무사히 건넜을까, 이 한밤에 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39041155.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)