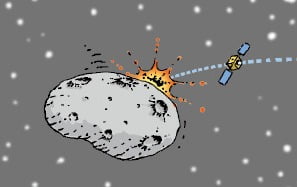

하지만 지난 26일 NASA가 충돌 직전까지의 장면을 생중계하고 실험 성공을 공식 발표하자, 이런 의구심은 눈 녹듯 사라지고 있다. 지난 10개월간 1100만㎞를 비행한 다트가 시속 2만4000㎞의 맹렬한 속도로 지름 163m에 불과한 소행성 디모르포스를 적중시켰다는 사실부터가 놀라웠을 것이다.

NASA의 임무는 로켓 발사와 행성 탐사, 천체망원경 프로젝트에 국한되지 않는다. 태양풍을 비롯한 태양 활동과 우주 날씨, 지구의 생성·기원 파악, 운성·소행성 운행에 대한 경보에 이르기까지 다양하다. 우주인의 활동을 지원하다 보니 다루는 과학기술 분야도 미국 벨연구소만큼 광범위하다. 여기서 나온 NASA의 원천기술로 위성전화, 풍력발전시스템, 뇌 모니터링 센서 등이 탄생했다.

본업인 우주계획에선 2017년 시작한 달 착륙 프로젝트 ‘아르테미스’가 가장 중요하다. 1972년 아폴로 17호가 달에 착륙한 이후 50년 만인 올해 NASA는 무인 달 왕복에 나설 ‘아르테미스 1호’ 임무를 시작한다. 앞서 두 차례 발사가 연기됐지만, 다음달 재발사에 나설 전망이다. 2025년께 여성을 포함한 우주비행사 4명이 달에 착륙하는 ‘아르테미스 3호’까지 성공시키는 게 목표다. NASA는 이를 위해 달궤도 우주정거장을 건설해 우주개발의 전진기지로 삼을 계획이다. 이후엔 화성 유인탐사 계획도 세우고 있다.

문제는 빠듯한 예산이다. 작년 한 해 233억달러(약 33조원)의 예산을 쓴 NASA지만, 로켓 하나 개발하는 데 수조원이 들어가는 게 우주사업이다. 우주 경쟁 라이벌이던 옛 소련이 해체된 이후 예산이 풍족하지 않다는 외신도 간간이 전해졌다. 해결책은 민간 우주기업과의 긴밀한 협력이다. 아르테미스 1호를 발사하는 로켓 개발은 보잉이 맡고 달 착륙선 및 수송선, 우주정거장 모듈, 통신체계 등도 민간기업들이 개발하는 식이다. NASA의 끊임없는 도전이 민간 우주기업 성장의 마중물이 되고 있다.

장규호 논설위원 danielc@hankyung.com

![[천자 칼럼] 美 Fed의 내로남불 英 비판](https://img.hankyung.com/photo/202209/AA.31356496.3.jpg)

![[천자 칼럼] 마라톤 '서브 2'](https://img.hankyung.com/photo/202209/AA.31344545.3.jpg)

![[천자 칼럼] 쌍방울 흑역사](https://img.hankyung.com/photo/202209/AA.31333724.3.jpg)

![[단독] "사복 경찰이 여자 집어던졌다"…서부지법 '아비규환'](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39234445.3.jpg)

![[단독] 美서 전력기기 품귀…LS·HD현대일렉 "5년치 일감 쌓였다"](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39209575.3.jpg)